Unser erster Aufschlag, der Vernetzungsabend mit Frau Dr. Ingelore Gaitzsch am 16.10.2023, war ein voller Erfolg der uns motivierte, direkt in der darauffolgenden Woche ein weiteres Highlight für Netzwerkinteressierte anzubieten. Wir bekamen die einmalige Möglichkeit, direkt nach dem Richtfest das neu entstehende Verwaltungszentrum zu besichtigen. Am 23.10.23 wurden wir exklusiv von Projektleiterin Frau Spielvogel durch den fertig gestellten Rohbau des neuen Verwaltungszentrums der Stadt Dresden geführt. Sicherheit geht natürlich vor, deshalb: 1. Sicherheitsschuhe anziehen, 2. Helm aufsetzen, 3. Weste anlegen und pro Forma der anfänglichen Sicherheitsbelehrung folgen.

Jetzt kanns auch schon mit den ersten Insiderinformationen losgehen. Es fällt sofort auf – Das Gebäude hat ein besonders offenes und einladendes Ambiente, sodass die Bezeichnung „Verwaltungszentrum“ etwas unpassend erscheinen mag. Daher hat man Bürgerinnen und Bürger befragt und sich auf die Bezeichnung „Stadtforum“ geeinigt. Für die Planung und Realisierung dieses Millionenprojektes wird der Design & Build Auftrag gemeinsam von der Züblin AG sowie der Dreßler Bau AG ausgeführt. Die insgesamt sieben Obergeschosse und zwei Untergeschosse wurden von der Kommunale Immobilien Dresden (KID) GmbH & Co. KG in Auftrag gegeben. Geplante Fertigstellung ist im ersten Quartal 2025.

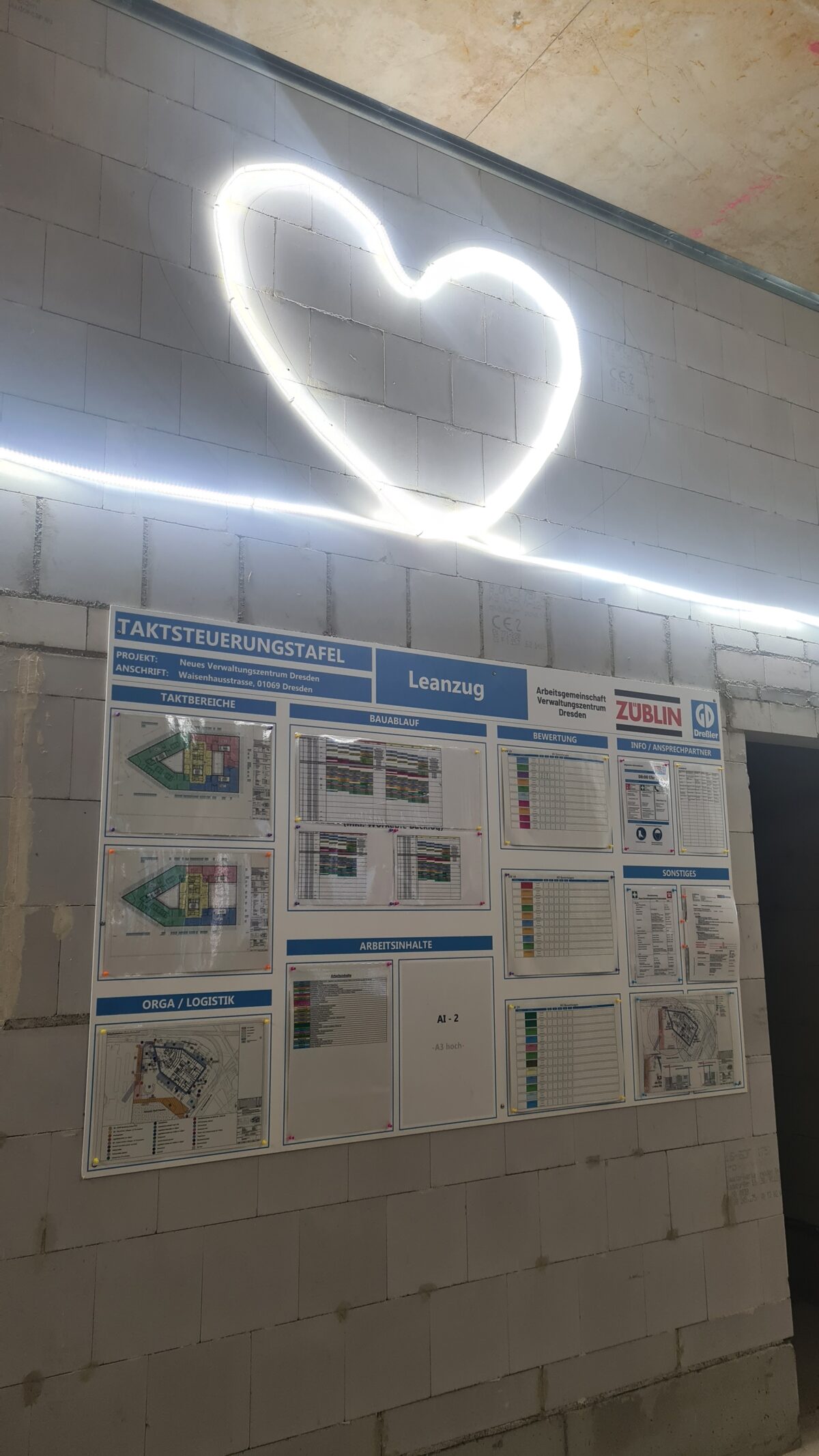

Unsere Tour begann mit der Begutachtung des Musterfassadenelements und der Taktsteuerungstafel im Eingangsbereich. Darauf ist zu erkennen, dass der Bau in zwei Taktbereiche aufgeteilt ist – alles ganz nach dem LEAN Prinzip. Das Gebäude ist als Ringstruktur konzipiert worden, welche lediglich durch die Etagen zwei bis vier unterbrochen wird, denn hier soll sich in Zukunft eine begrünte Außenfläche befinden. Die Tragwerkskonstruktion wurde durch die Züblin AG ausgeführt. Ein interessanter Fakt war die Beurteilung der Bauaufsichtsbehörde. Diese betrachtet die eigene Innenfassade der Etagen zwei bis drei gleich zu einer Außenfassade eines anderen Gebäudes, sodass die Raumnutzung dementsprechend angepasst werden musste.

Anschließend ging es entlang des äußeren Treppenaufgangs sowie der inneren Wendeltreppe hinein in das Gebäude, hoch bis in das siebte Stockwerk. Das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss sind bedürfnisorientiert konzipiert und erbaut worden, d. h. nach dem Konzept „People Follow Function“. Damit alle Ämter nutzen- und zeiteffizient zusammen arbeiten können, existieren keine festen Arbeitsplätze, vielmehr werden die Plätze zum Arbeiten gewechselt. Neben Besprechungs- und Einzelräumen ist ebenso ein Leseraum für die Akteneinsicht zu finden. Das offene Konzept des Gebäudes kommt insbesondere in den ersten beiden Geschossen zur Geltung, in denen unter anderem eine öffentlich zugängliche Cafeteria untergebracht werden soll.

Insgesamt sind 23.000 Kubikmeter Beton in das Bauwerk geflossen. Dafür wurden neun Vollmischer benötigt, sieben davon über der Erde. Neben Stahlbeton ist auch Hohlbeton zu finden. Die Kosten beliefen sich bei der Vergabe auf 116 Millionen Euro, aller Voraussicht nach erhöhen sich diese Kosten um weitere ein bis zwei Millionen Euro.

Im siebten Stockwerk angekommen, ist die Aussicht wirklich atemberaubend. Auch die Mission der Büroräume, so papierarm wie möglich auszukommen, ist lobenswert. Dafür sind beispielsweise Whiteboards in den Räumen vorgesehen. Zudem ist zu erwähnen, dass dieses Bauwerk das erste Verwaltungsgebäude in Dresden mit diversen und barrierefreien Duschräumen, Umkleiden und Trockenräumen sein wird. Um auch der Verstauung von Laptops und persönlichem Arbeitsmaterial Platz zu bieten, werden auf jeder Büroetage Spinde angedacht. Die Besprechungsräume können über ein Onlineportal gebucht werden. An den digitalen Türschildern ist dann die Belegung abzulesen. Um den Leerstand so gering wie möglich zu halten, muss sich mit dem persönlichen digitalen Ausweis eingeloggt werden, ansonsten verfällt die Buchung. Das gleiche Verfahren wird auch bei den Büroräumen angewendet und ermöglicht so eine hohe Ausnutzung aller Räume durch die anwesenden Personen. Diese flexible Belegung soll dem, in normalen Bürogebäuden bis zu 60% hohen Leerstand, entgegenwirken.

Als letztes besichtigten wir die Garage für Autos und Fahrräder. Flächenmäßig bietet das Verwaltungsgebäude Platz für 371 Fahrräder und doppelt so viele Autos, für 800 Personen im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss sowie für bis zu 1700 Personen in den Büroräumen. Die Fahrradstellplätze sind hierbei nur für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer angedacht, öffentliche, für Bürgerinnen und Bürger zugängliche, sind vor dem Gebäude zu finden. Bei den Autostellplätzen wurde dem Antrag einer Minderung um 5 % stattgegeben, da sich in unmittelbarer Nähe ein öffentlicher Verkehrsanschluss befindet. Die Zufahrt zu den Fahrradstellplätzen erfolgt über eine Rampe mit 12% Steigung. Diese Steigung sorgte in der Vergangenheit für Aufruhr, da in Sachsen eigentlich 8 % üblich sind, aber keinerlei Vorschriften diesbezüglich in unserem Bundesland existieren. Als Lösung wurde die Rampe im Bereich des Untergeschosses verbreitert gebaut. Für Lastenräder wurden im Erdgeschoss weitere Abstellmöglichkeiten geschaffen.

Die Führung endete da, wo sie begann – an der Musterfassade. Zu guter Letzt bekamen wir noch ein paar ergänzende Informationen zu diesen Bauteilen, welche aus regionalem Sandstein und kupferbeschichtetem Aluminium bestehen. Um die Biodiversität zu fördern, wurden Nistkästen in die Fassade inkludiert. Eine von zahlreichen implementierten Nachhaltigkeitsmaßnahmen am Gebäude.

Die anderthalb Stunden vergingen wie im Flug. Wir bedanken uns vielmals bei Frau Spielvogel für die informative Führung. Bis bald – spätestens nach der Einweihung des Gebäudes. Wir freuen uns drauf!