Archiv

| Name | Kategorie | Historische Einordnung | Jahr | Terms | ACF | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

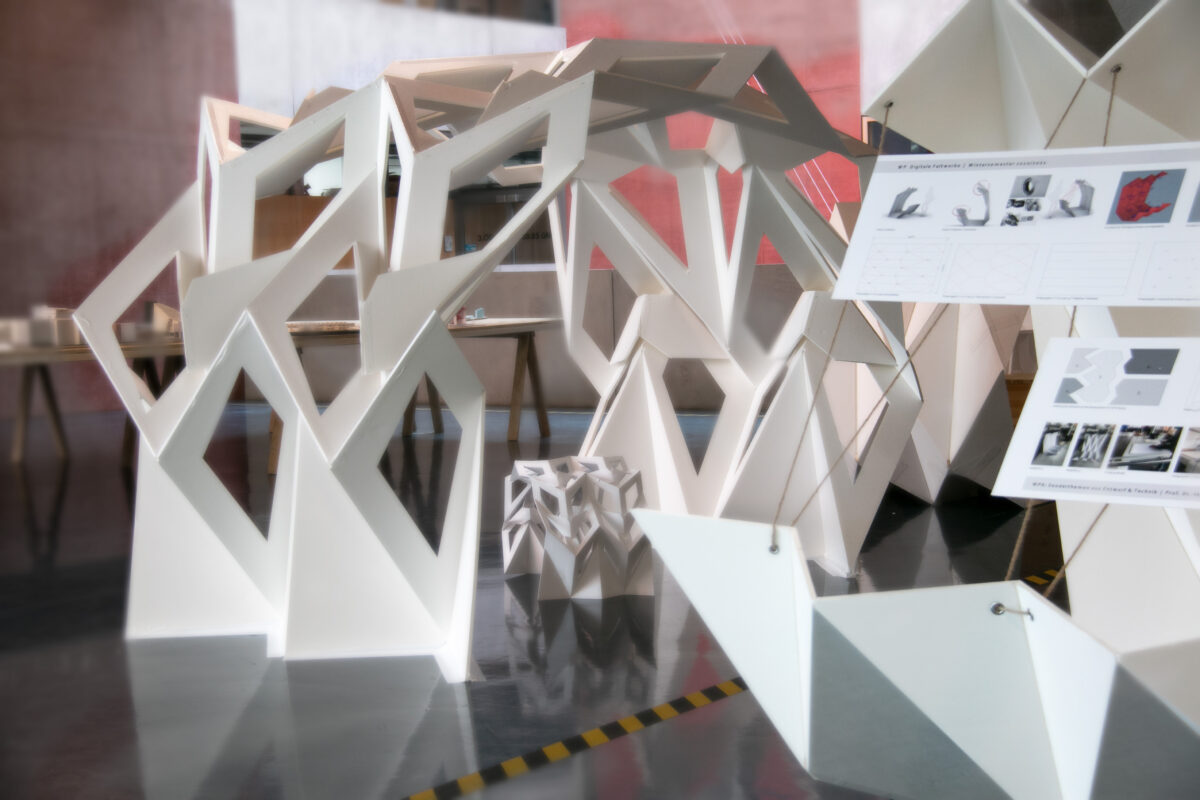

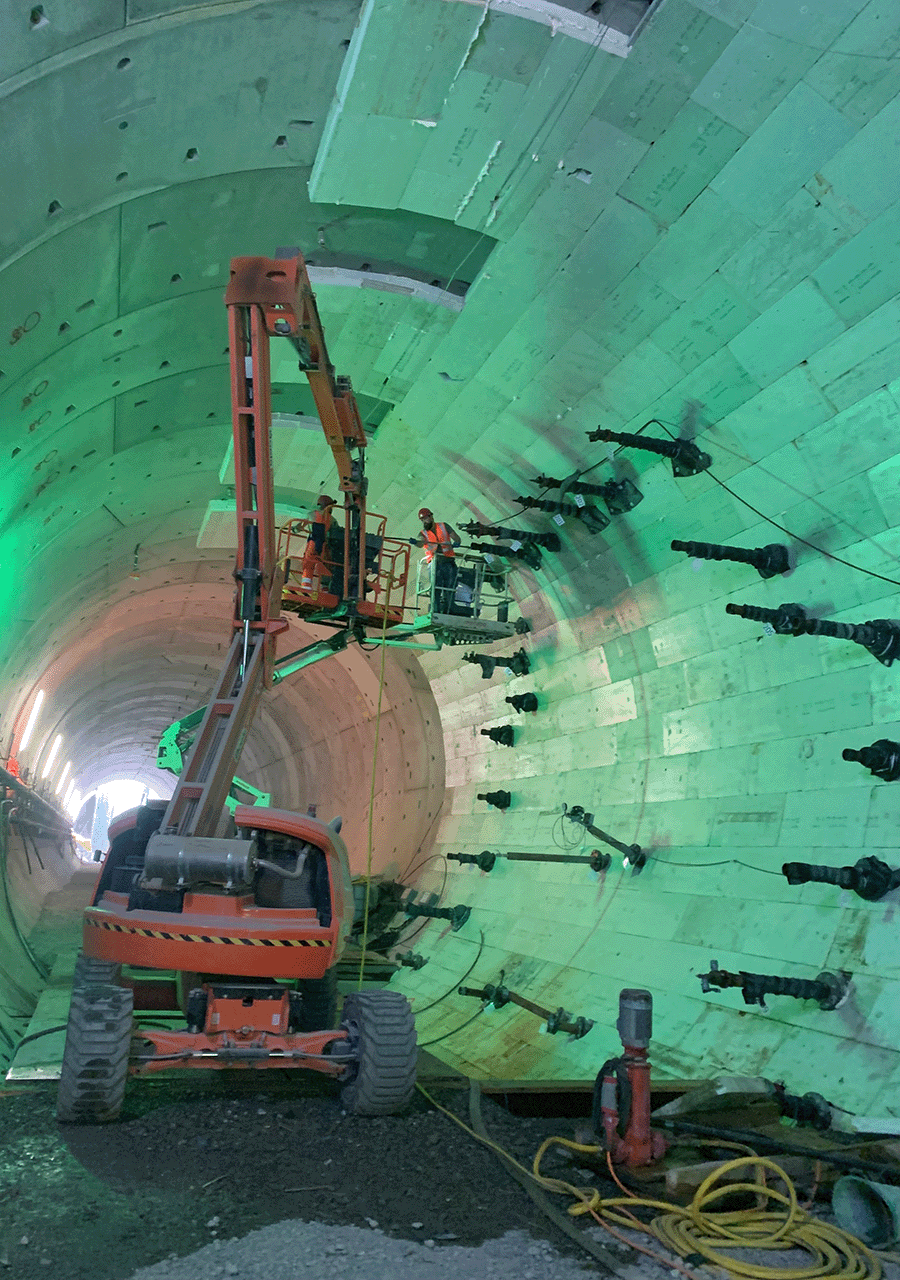

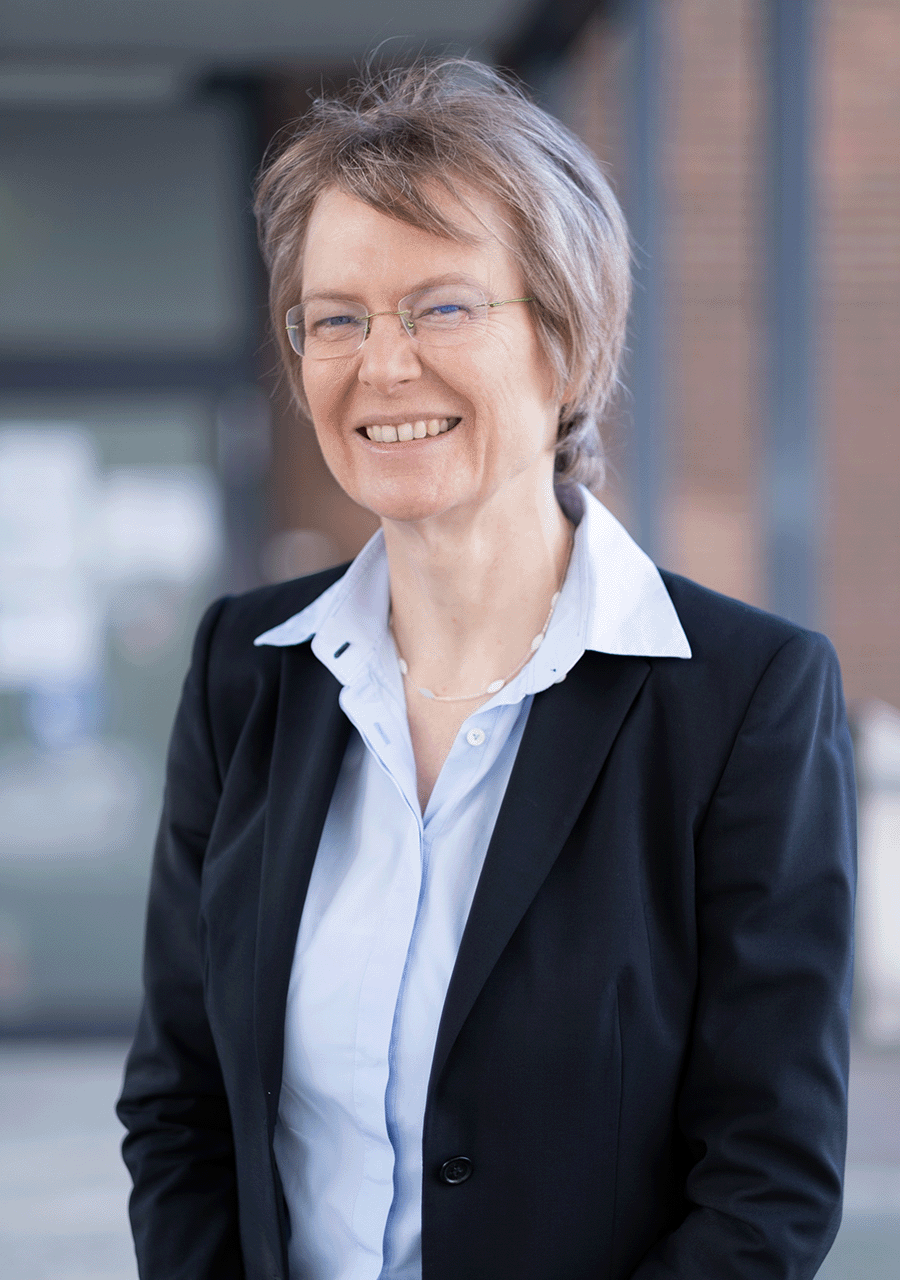

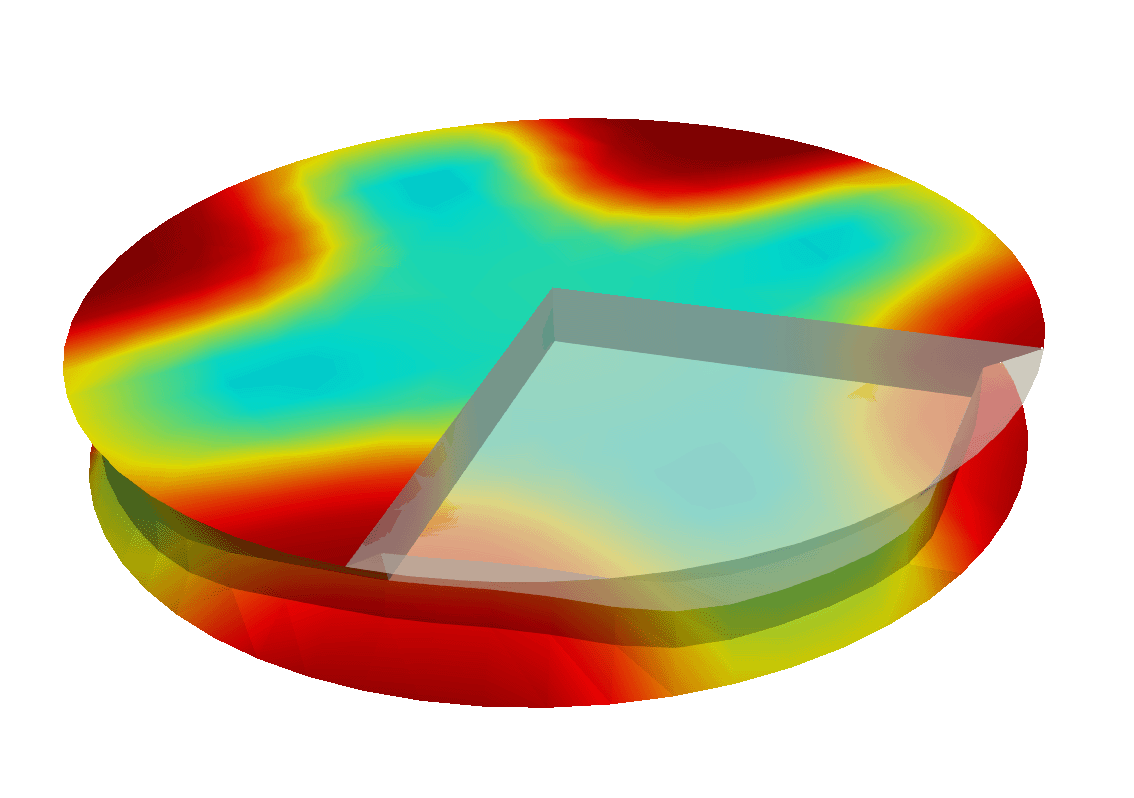

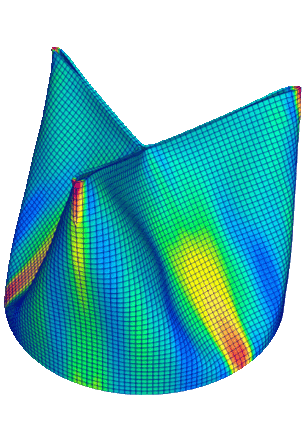

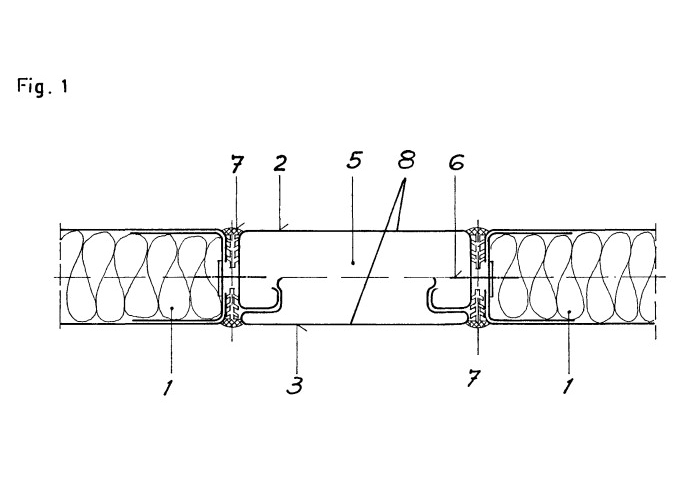

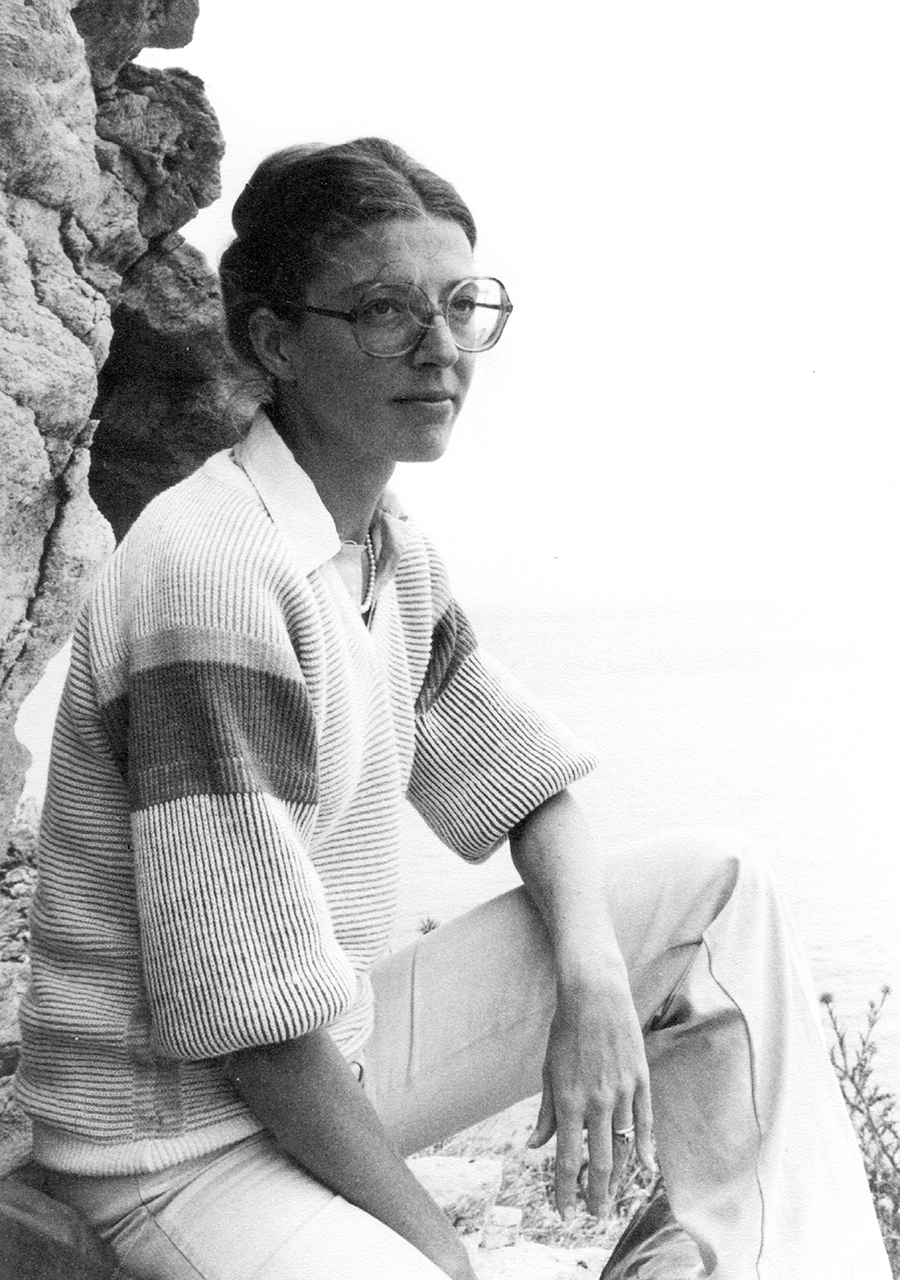

| Weilandt, Agnes | Berufung | Professur für Baustatik, Baumechanik und Konstruktiven Ingenieurbau | 2010 | Dissertation Doktorarbeit Professorin Promotion Statik Tragwerksplanung | * 1974 Prof. Dr.-Ing. Agnes Weilandt ist eine mehrfach ausgezeichnete Bauingenieurin mit dem Schwerpunkt auf komplexen Tragwerken. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Personen aus Ingenieurwesen und Architektur steht im Fokus ihrer Lehre, Forschung und Praxistätigkeit.  Studium & ForschungSie studierte bis 1999 Bauingenieurwesen an der RWTH Aachen und der Ecole des Ponts et Chaussées, Paris mit dem Schwerpunkt „Konstruktiver Ingenieurbau“. Im Rahmen ihrer Forschung am Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren (ILEK) an der Universität Stuttgart promovierte sie 2007 mit dem Thema „Adaptivität bei Flächentragwerken“. LehreSeit 2010 lehrt sie als Professorin für „Baustatik, Baumechanik und Konstruktiver Ingenieurbau“ an der Frankfurt University of Applied Sciences und leitet seit 2013 den interdisziplinären Masterstudiengang „Zukunftssicher Bauen“. Neben den Grundlagen des konstruktiven Ingenieurbaus behandelt sie in der Lehre insbesondere die zukünftigen Herausforderungen an Baukonstruktionen und Tragwerke im Hinblick auf die sich ändernden gesellschaftlichen, ökologischen und ökonomischen Rahmenbedingungen und entwickelt entsprechende innovative Lehr- und Lernkonzepte.  Bollinger+GrohmannBeim internationalen Ingenieurbüro Bollinger+Grohmann ist sie seit 2006 beschäftigt, seit 2011 ist sie Partnerin des Unternehmens. Ihr Schwerpunkt ist die Bearbeitung von Projekten mit komplexer Geometrie, die Interaktion zwischen Tragwerk und Fassaden und die Fassadenplanung. Sie ist mitverantwortlich an Projekten unterschiedlichster Größe und Fokussierung, wie zum Beispiel dem Rolex Learning Center in Lausanne oder der Überdachung des Eingangstors 9 der Messe Frankfurt.  Ausgezeichnet2019 erhielt Prof. Dr.-Ing. Agnes Weilandt zusammen mit Prof. Dr.-Ing. Petra Rucker-Gramm und Frau Prof. Dipl.-Ing. Claudia Lüling den Innovationspreis des Fördervereins Frankfurt UAS für ihr Lehrprojekt „Leichtbau“ . Das Lehrprojekt beschäftigte sich mit neuen Technologien für nachhaltige Material-, Konstruktions- und Gestaltungskonzepte. Ziel und Zweck des Lehrprojekts war, den Studierenden die Zusammenführung von Architekturentwurf und Materialentwicklung zu vermitteln. Das Ergebnis waren Entwürfe für Wand- und Hüllkonstruktionen, die beispielhaft für Bauanwendungen der Zukunft sind: leicht und stabil, gut gedämmt, textilbasiert und geschäumt.  Queens of StructureAgnes Weilandt gehört zu den 18 ausgewählten Bauingenieurinnen und Vorbildern aus unterschiedlichsten Fachrichtungen des Ingenieurwesens, deren berufliches Engagement in der als Wanderausstellung konzipierten „Queens of Structure“ präsentiert wird. Die Ausstellung wurde im April 2022 erstmalig vor dem Hörsaalzentrum der TU Dresden eröffnet und hat seitdem bereits viele Stationen in Deutschland und der Schweiz gemacht. Weitere Ausstellungstermine sind geplant und unter queens-of-structure.org einzusehen.  Forschungsstand vom: 29.11.2023 | |||

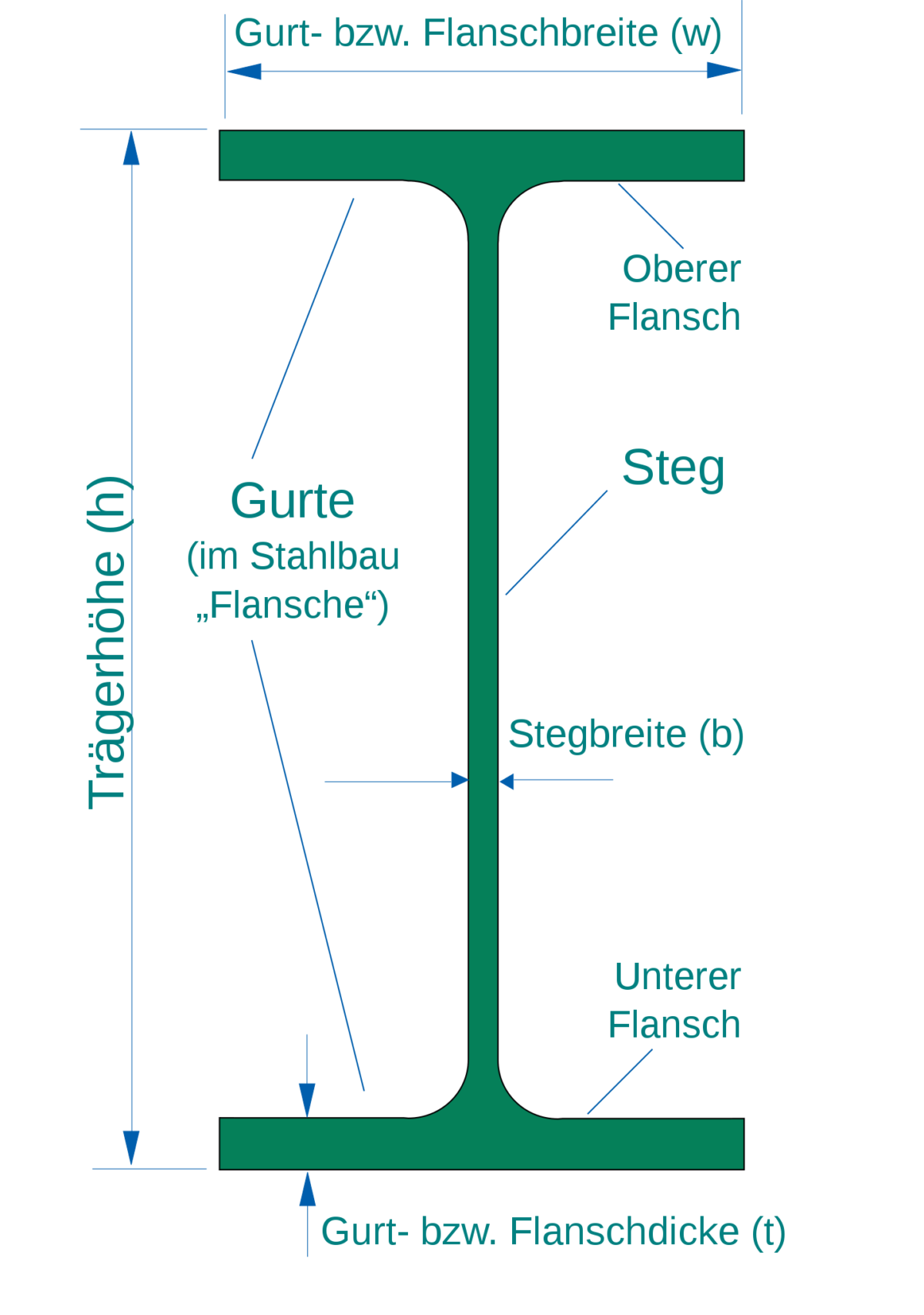

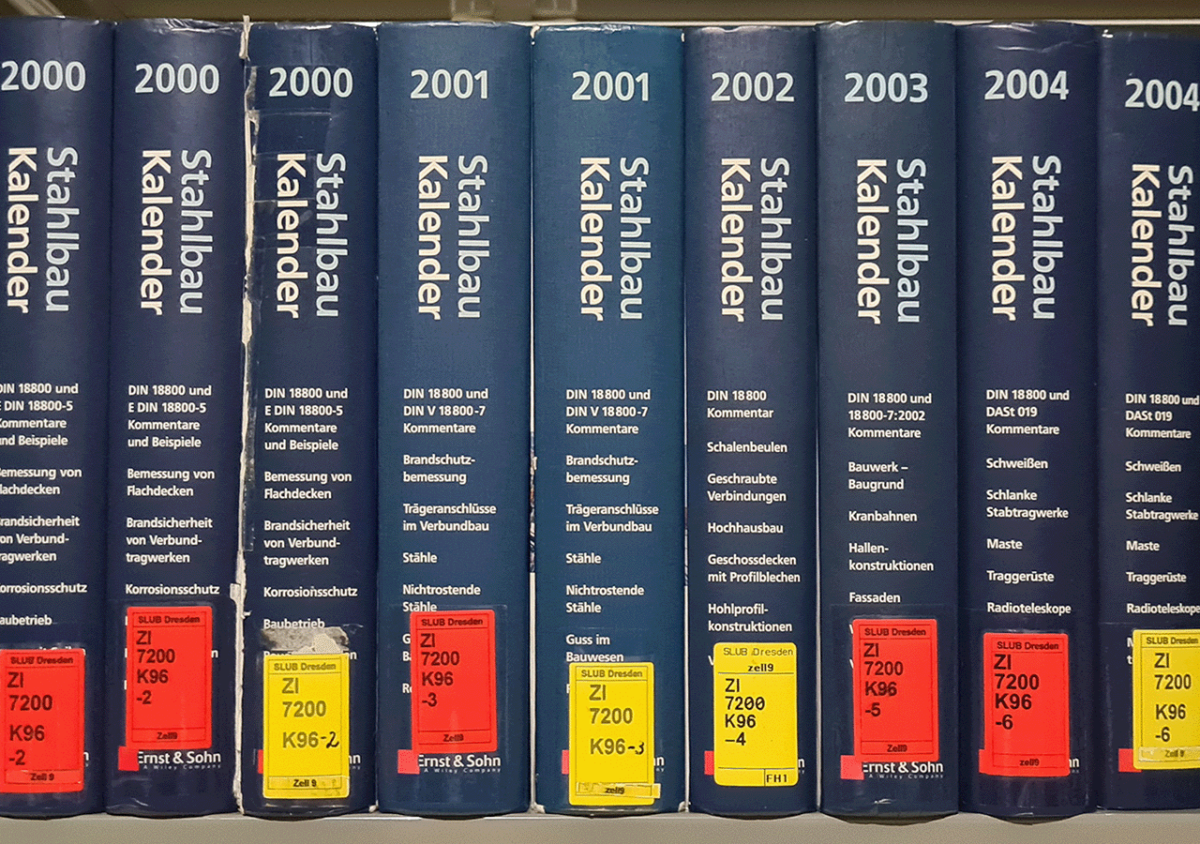

| Kuhlmann, Ulrike (geb. Berz) | Berufung | Professorin für Stahlbau, Holzbau und Verbundbau an der Universität Stuttgart | 1995 | Dissertation Doktorarbeit Holzbau Professorin Promotion | * 1957 in Dortmund Univ.-Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann ist eine einflussreiche, vielfach ausgezeichnete Bauingenieurin, Expertin für Stahlbau, Holzbau und Verbundbau und Trägerin des Bundesverdienstkreuzes am Bande. Studium1976, direkt nach ihrem Abitur am Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Dortmund, begann sie an der Ruhr-Universität Bochum Bauingenieurwesen zu studieren. Ihre Abschlussarbeit zum Thema „Tragsicherheitsnachweise nach dem Ersatzstabverfahren für Stäbe und Stabwerke mit veränderlichen Druckkräften“ fertigte sie im Jahr 1981 an und wurde dafür ausgezeichnet. Berufseinstieg & PromotionDirekt im Anschluss an ihren Diplomabschluss begann sie 1981 ihre Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Stahlbau an der Ruhr-Universität Bochum. Dort forschte sie zur Stabilitätstheorie von Stäben zur Rotationskapazität biegebeanspruchter I-Profileund zu Verbundkonstruktionen. Im Jahr 1986 schloss sie ihre Doktorarbeit „Rotationskapazität biegebeanspruchter I-Profile unter Berücksichtigung des plastischen Beulens“ mit Auszeichnung ab. Hierfür erhielt sie 1988 den Heinrich-Kost-Preis der Ruhr-Universität Bochum.  Von der Hochschule in die PraxisAls frischgebackene Doktoringenieurin war sie 1987 für ein halbes Jahr als Gastprofessorin am Institut Construction Métallique der EPFL Lausanne in der Schweiz tätig. Im selben Jahr begann sie, im Ingenieurbüro Dr.-Ing. U. Weyer in Dortmund im Stahl- und Verbundbau im Hoch- und Brückenbau zu arbeiten. 1990 wechselte sie zu Johannes Dörnen, Stahlbauwerk in Dortmund, wo sie ab 1993 das technische Büro leitete.  Professorin an der Universität Stuttgart1995 wurde sie als Professorin für Stahlbau und Holzbau an die Universität Stuttgart berufen und wurde Leiterin des Instituts für Konstruktion und Entwurf. Im selben Jahr erhielt sie auch die Anerkennung als Prüfingenieurin für Bautechnik für die Fachrichtungen Metallbau und Holzbau. Als solche ist sie seit 1998 nebenberuflich in einem eigenen Ingenieurbüro in Ostfildern-Nellingen tätig. IABSE Early Career PrizeIm Jahr 1997 erhielt sie den IABSE Early Career Prize. Die internationale Vereinigung für Brücken und Hochbau (IABSE - International Association for Bridge and Structural Engineering) will damit ein Mitglied am Anfang seiner Karriere für eine herausragende Leistung im Bauwesen ehren und so fördern. Stahlbau-KalenderSeit 1999 wird der Stahlbau-Kalender jährlich von Frau Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann herausgegeben. Der Stahlbau-Kalender dokumentiert und kommentiert den aktuellen Stand der Stahlbau-Regelwerke und ist damit eine wichtige Arbeitshilfe für die Praxis und eine hochangesehene Publikationsplattform.  Bundesverdienstkreuz1999 wurde ihr das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen – für die „Vorbildfunktion ihres Wirkens“ und für die Entwicklung des Konzeptes einer entwurfsorientierten werkstoffübergreifenden Bauingenieurausbildung, die inzwischen an mehreren Universitäten umgesetzt wird. VDI-Ehrenmedaille2012 verlieh ihr der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) der Ehrenmedaille des VDI für ihre wegweisenden wissenschaftlichen Publikationen und Vorträge, insbesondere zum Stahl- und Verbundbau, da diese maßgeblich zur Entwicklung und Anwendung von Verbundkonstruktionen im Brücken- und Hochbau beitrugen. Hervorgehoben wurden dabei besonders ihr Engagement und Einsatz zur Förderung des Nachwuchses.  Jahrzehnte in hohen PositionenVon ihren vielen einflussreichen Positionen sei hier nur eine kleine Auswahl genannt: 2008 bis 2012 war sie Vorsitzende des DFG Kollegiums 'Bauwesen + Architektur'. Von 2009 bis 2022 war sie Vorsitzende von CEN/TC250/SC 3 'Structural Eurocodes: Eurocode 3: Design of Steel Structures'. Von 2011 bis 2019 war sie Vizepräsidentin der International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE). Seit 2021 ist sie Vizepräsidentin der Ber-lin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Zahlreiche Publikationen und wissenschaftlicher NachwuchsUniv.-Prof. Dr.-Ing. Ulrike Kuhlmann ist als Bauingenieurin der Fachöffentlichkeit durch zahlreiche nationale und internationale Fachpublikationen bekannt. Sie hat die meisten mit ihren insgesamt inzwischen ca. 40 Doktorandinnen und Doktoranden verfasst. Forschungsstand vom: 24.07.2023 | |||

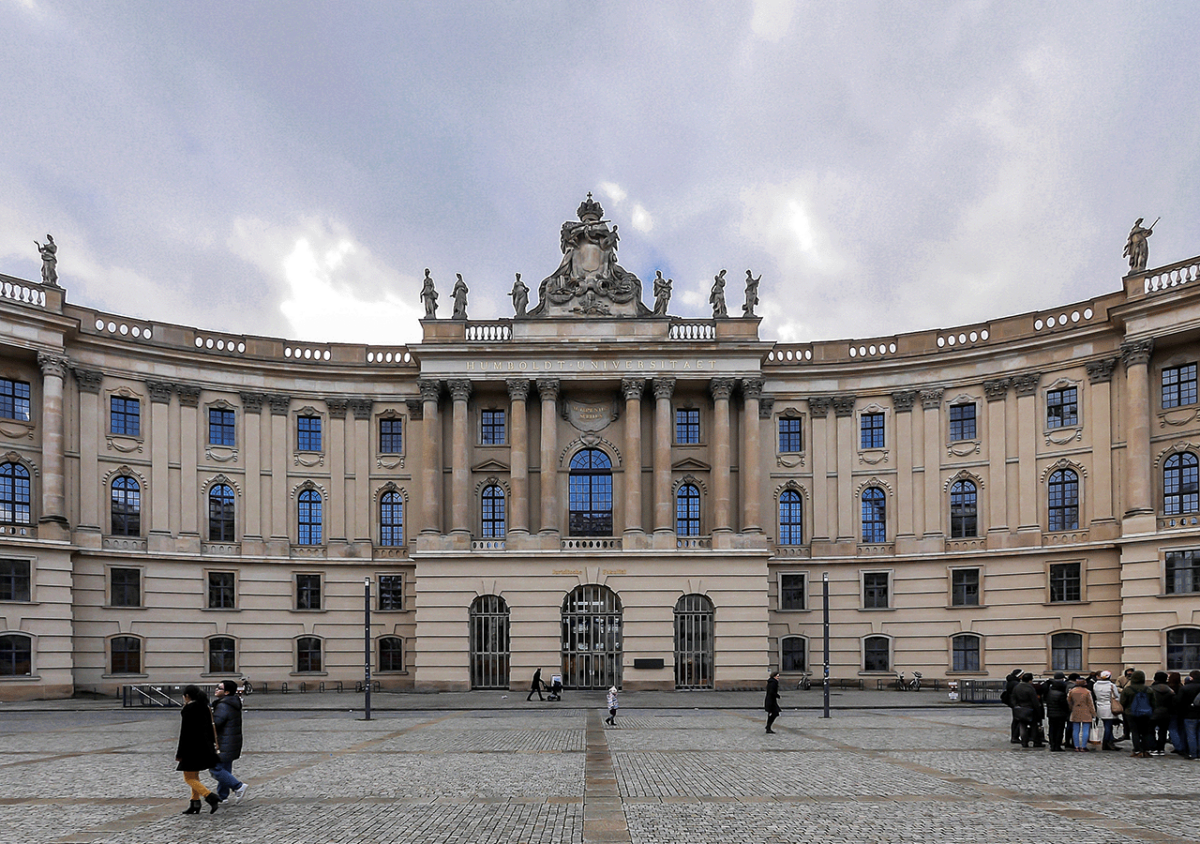

| Kunst, Sabine Eike | Präsidium | Erste Frau an der Spitze des DAAD | 2010 | Dissertation Doktorarbeit Habilitation Professorin Promotion | * in Wesselburen, Kreis Dithmarschen Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst wurde 2010 zur Präsidentin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) ernannt.  Studien & PromotionenProf. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst studierte von 1972 bis 1982 unter anderem in Hannover Wasserbauingenieurwesen, Politologie sowie Chemie, Biologie und Philosophie. Im Jahr 1982 promovierte sie im Fach Umweltbiotechnologie, Bauingenieur- und Vermessungswesen. 1990 schloss sie eine weitere Promotion in Politikwissenschaften im Bereich Technikbewertung und Interdisziplinarität ab. Im selben Jahr habilitierte sie außerdem im Bereich Bauingenieur- und Vermessungswesen an der Universität Hannover mit einer venia legendi für Wasser- und Abwasserbiologie. ProfessurenNach Abschluss ihrer Habilitation erhielt Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst von 1991 bis 1994 eine Vertretungsprofessur in den Studiengängen Bauingenieurwesen und Verfahrenstechnik an der TU Hamburg-Harburg. Ebenfalls 1991 übernahm sie für 16 Jahre die Professur am Lehrstuhl für Biologische Verfahrenstechnik im Fachbereich Bauingenieur- und Vermessungswesen an der Universität Hannover. Zwischen 1998 und 2000 war sie zudem Dekanin der internationalen Frauenuniversität (ifu) für den Projektbereich Wasser. Präsidentin der DAAD & Ministerin2007 wurde Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst zur Präsidentin der Universität Potsdam gewählt und 2010 zur Präsidentin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) ernannt. Damit war sie die erste Frau an der Spitze des DAAD. Dort blieb sie jedoch nur ein Jahr, denn im Februar 2011 trat Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst als brandenburgische Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur die Nachfolge von Martina Münch an. 2014 wurde sie auf diesem Posten bestätigt und ihre Amtszeit verlängert.  Präsidentin der HU Berlin2016 wurde Prof. Dr.-Ing. Dr. Sabine Kunst zur Universitätspräsidentin der Humboldt-Universität gewählt und 2020 wurde ihr Amt um eine zweite Amtszeit verlängert. Ende 2021 trat sie von ihrer Position als Präsidentin zurück. Seit Januar 2022 ist sie Vorstandsvorsitzende des Vorstandes der Joachim Herz Stiftung Hamburg.  Forschungsstand vom: 27.09.2023 | |||

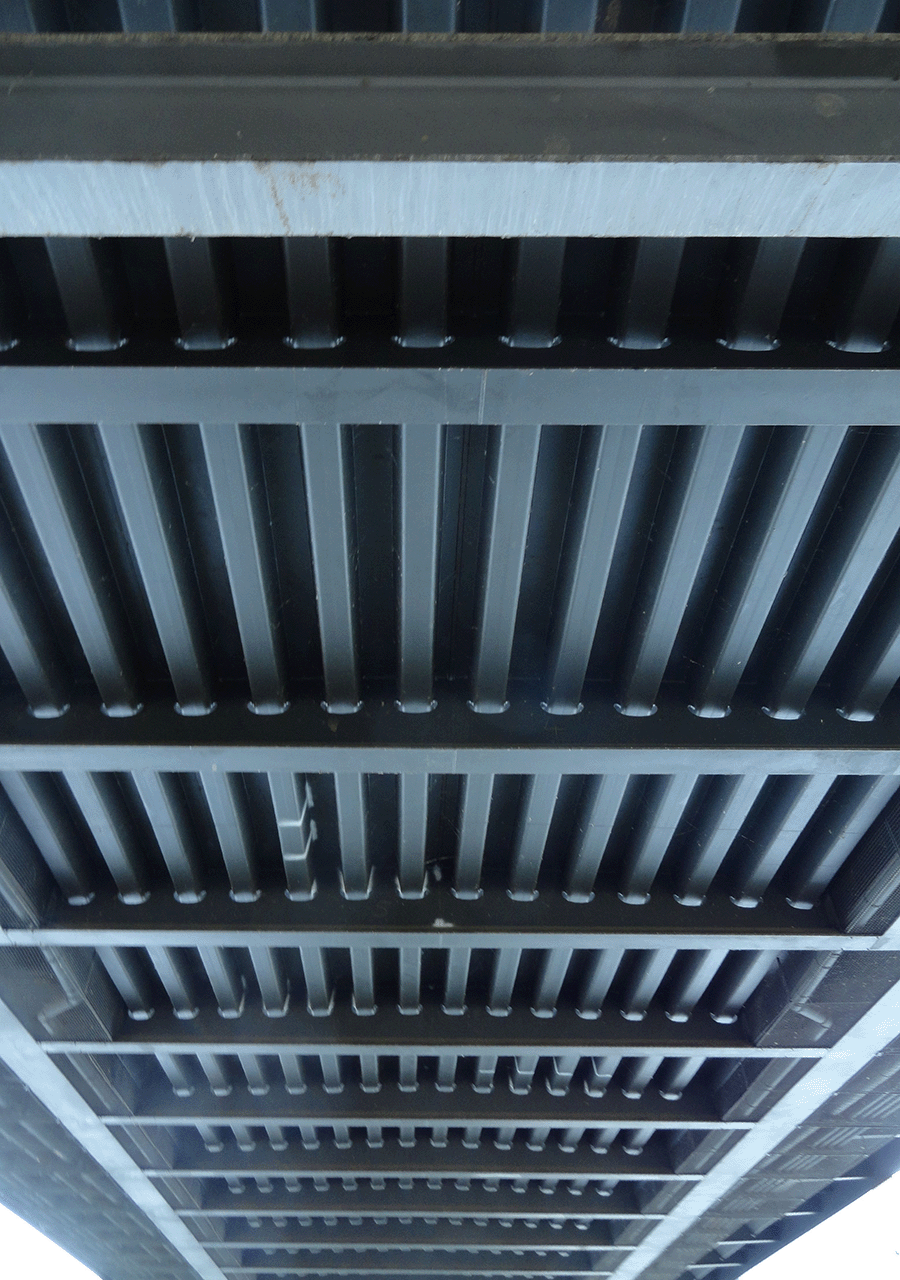

| Ziegler, Birga | Geschäftsführung | Gründerin und Geschäftsführerin des Softwareunternehmens m2ing | 2021 | * 1981 Emmerich am Rhein Dipl.-Ing. Birga Ziegler gründete 2011 gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner Stefan Lankes das Ingenieurbüro ilp². In 2021 folgte dann die Gründung des Softwareunternehmens m2ing.  StudiumDipl.-Ing. Birga Ziegler stammt aus einer Ingenieurfamilie und bekam dadurch schon früh Einblicke in technische Berufe. Nachdem sie erst Architektin werden wollten, entschied sie sich wegen der besseren Jobaussichten für ein Studium des Bauingenieurwesens mit Schwerpunkt „Konstruktiver Ingenieurbau“ an der FH Aachen. Bereits kurz vor Ende ihres Studiums kam sie nach München und verfasste ihre Diplomarbeit im Rahmen einer Tätigkeit bei WSP (vormals CBP Ingenieurbau) in München. BerufsstartNach ihrem Diplomabschluss arbeitete sie als Projektingenieurin bei WSP, machte sich jedoch bereits nach kurzer Zeit selbstständig und arbeitete dort als freie Mitarbeiterin. Parallel zu ihrer Berufstätigkeit entschied sie sich zu einem Master im Bauingenieurwesen mit Schwerpunkt „Instandsetzung“ an der TU München. GründungIm Rahmen ihrer freiberuflichen Tätigkeit lernte sie ihren heutigen Geschäftspartner Stefan Lankes kennen. 2011 gründeten die beiden das Ingenieurbüro ilp² in München mit dem Fokus auf Brückeninstandsetzung und Bauwerksprüfung. In den folgenden Jahren kamen Projekte der Brückenneubauplanung und des Hochbaus hinzu.  Großbrücken in FreisingEin spannendes Projekt, das Dipl.-Ing. Birga Ziegler gemeinsam mit ihrem Team in den letzten Jahren begleiten durfte ist die Kappenverbreiterung der beiden Großbrücken „Hochtrasse“ und „Luitpoldbrücke“ in Freising. Für eine bessere und sicherere Radwegführung auf den Brücken wurden beidseitig signifikant verbreiterte Geh- und Radwege aus Leichtbeton mit integrierten Hohlbordrinnen errichtet. Dipl.-Ing. Birga Ziegler und ihr Team führten hierfür die statischen Nachweise für die Brückenbauwerke durch und waren für die Verkehrsplanung des Straßenzugs inklusive der Knotenpunkte verantwortlich. Das Projekt ist ein herausragendes Beispiel für eine nachhaltige Lösungsfindung im Bestand. Aus Freude an KomplexitätWas Dipl.-Ing. Birga Ziegler an ihrem Beruf als Bauingenieurin am besten gefällt? Die Entwicklung von partnerschaftlichen Lösungen für komplexe Probleme im Team, die Vielfältigkeit des Berufes und die Möglichkeit, verschiedene Sichtweisen kennen lernen zu können. Dadurch stellt sich oft heraus, dass es für Probleme häufig mehr als eine Lösung gibt. Sie schätzt außerdem sehr, nun auch mit der Softwarelösung m2ing einen Mehrwert für den Lebenszyklus von Bauwerken zu schaffen und damit einen nachhaltigeren Umgang mit unserer Bausubstanz sicherstellen zu können.  Forschungsstand vom: 24.07.2023 | ||||

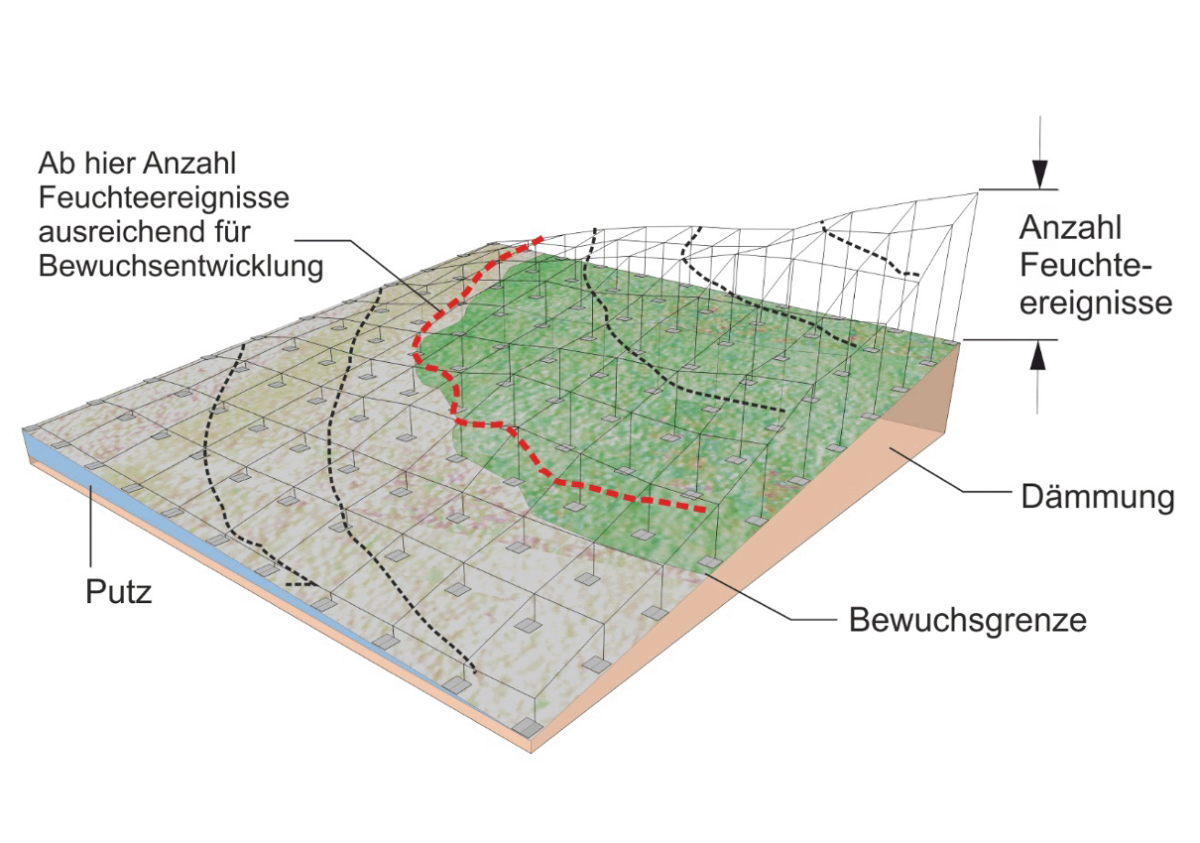

| Ackerbauer, Heide | Auszeichnung | Dr.-Wilhelmy-VDI-Preis | 2021 | Dissertation Doktorarbeit Promotion | *15.10.1983 in Hofgeismar Dr.-Ing. Heide Ackerbauer berechnete, beschrieb und bewertete erstmals den Feuchtehaushalt einer Bauteiloberfläche und erhielt 2021 den Dr.-Wilhelmy-VDI-Preis und weitere Auszeichnungen für ihre Dissertation.  Die JugendAufgewachsen in einem Forsthaushalt entwickelte Dr.-Ing. Heide Ackerbauer Naturverbundenheit, Neugier und technisches Verständnis. Bereits in der Schulzeit faszinierte sie Naturwissenschaft. Das Interesse für Architektur und die Affinität zu Zahlen führte sie dann zum Studium des Bauingenieurwesens. Der BerufsstartBereits früh war es ihr Wunsch, sich wissenschaftlich im Bereich Energieeffizienz und Klimaschutz mit den Mitteln der Bauphysik zu engagieren und durch anschauliche Lehre andere Menschen zu motivieren. Die Begeisterung, durch wissenschaftliche Arbeit ingenieurtechnische Lösungen für die Praxis zu entwickeln entstand bereits im Studium, dass sie 2009 an der Leibniz Universität in Hannover abschloss. Die Tätigkeit in Forschung und Lehre als wissenschaftliche Mitarbeiterin ab dem Jahr 2011 verknüpfte sie daher eng mit Ihrer Tätigkeit in der Baupraxis. Diesem Ansatz folgend, war sie parallel zur Arbeit an der Leibniz Universität Hannover bei der CRP Bauingenieure GmbH in Berlin tätig. Die Promotion2019 promovierte sie zum Thema „Vorhersage feuchteinduzierter Bewuchsentwicklung auf Außenwandoberflächen“. Durch ihre Forschung wurde erstmals der instationäre Feuchtehaushalt einer Bauteiloberfläche mit Hilfe einer einzigen Kenngröße bewertbar. Gerade diese Einzahlangabe führte zu einer Vergleichbarkeit von Bauteilaufbauten bei unterschiedlichen klimatischen Randbedingungen. Künftig könnte so mikrobieller Bewuchs an Fassaden auch ohne die Beimengung biozider Wirkstoffe vermieden werden. Aus der Forschung zu ihrer Dissertation entstand sogar ein Patent für einen Feuchtedetektor zur Erkennung von flüssigem Wasser auf Oberflächen.   Die AuszeichnungenFür ihre Dissertation erhielt Dr.-Ing. Heide Ackerbauer drei Preise: Den WTA-Preis 2021 der Wissenschaftlich-Technischen Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V., den Dr.-Wilhelmy-VDI-Preis 2021 und den Nachwuchs-Innovationspreis Bauwerkserhaltung 2019 des Bundesverband Feuchte- und Altbausanierung. Für Ihre Diplomarbeit zum hygrothermischen Verhalten von Windenergieanlagen aus Holz erhielt sie 2010 den Preis der „Victor-Rizkallah-Stiftung“. Die ForschungSeit 2018 arbeitet Dr.-Ing. Heide Ackerbauer an der Materialprüfanstalt für das Bauwesen und Produktionstechnik. Dort forscht sie vorwiegend zum Materialverhalten von Dämmstoffen. Seit 2021 leitet sie die Abteilung Bauphysik. Die Forschung an Außenwandkonstruktionen und deren Dämmmöglichkeiten, vor allem im Gebäudebestand, setzt sie fort. Forschungsstand vom: 19.07.2023 | |||

| Osburg, Andrea | Berufung | Professorin für „Bauchemie und Polymere Werkstoffe“ an der Bauhaus-Universität Weimar | 2014 | Dissertation Doktorarbeit Patent Professorin Promotion | * 24.11.1958 in Weimar Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Chem. Andrea Osburg ist Professorin für „Bauchemie und Polymere Werkstoffe“ und Miterfinderin bei mehreren Patenten.  Frühe PrägungProf. Dr.-Ing. Andrea Osburg wuchs als fünftes von acht Geschwistern bei Weimar auf. Durch ihre Geschwister und den hohen Anteil an Jungs unter ihren Mitschülern war die Arbeit unter vielen Männern später für sie nichts Besonderes mehr. Ihre Lieblingsfächer waren die Naturwissenschaften: Chemie, Biologie und Mathematik. Studium und BerufseinstiegVon 1977 bis 1982 studierte sie Verfahrenschemie an der TH Merseburg. In dieser Zeit bekam sie ihre Tochter und entschied sich auf Grund der besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie für eine Tätigkeit als wissenschaftliche Assistentin an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, Lehrstuhl für Technische Chemie. Eine Doktorarbeit war in der auf 4 Jahre befristeten Stelle neben der Bearbeitung der Forschungsprojekte und der Betreuung der Tochter nicht möglich. Von der Chemie in den BaubetriebIm Jahr 1986 wechselte sie in die Praxis und wurde Laborleiterin für Forschung und Entwicklung im Industrie- und Spezialbau des BMK Erfurt. Dort beschäftigte sie sich mit der Entwicklung von Rezepturen und Kennwerten für organische Bodenbeläge. Nach einem kurzen Wechsel in die Mikroelektronik-Forschung 1989 bis 1990 kehrte sie im Jahr 1990 zurück in diesen Baubetrieb und übernahm die Leitung des Labors für Forschung und Entwicklung der Epowit Bautechnik GmbH in Weimar. An der Arbeit im Baubereich gefiel ihr das Handfeste – man kann die Entwicklung sehen. Rückkehr an die Universität1991 wurde sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar und baute eigenständig den Laborbereich und dessen Finanzierung auf. Hier gelang ihr ein Forschungsantrag zum Thema „Kunststoffmodifizierte Mörtel und Betone für die Instandsetzung“ bei der renommierten DFG für den Sonderforschungsbereich „Werkstoffe und Konstruktionen für die Revitalisierung von Bauwerken“. Dies wurde auch ihr Promotionsthema. Doktorarbeit mit 43 JahrenIm Jahr 2002 beendete sie erfolgreich ihr Promotionsvorhaben zum Thema „Die Ausbildung der Mikrostruktur und die Dauerhaftigkeit kunststoffmodifizierter Mörtel“. Darin untersuchte sie den Zusammenhang zwischen Struktur und Eigenschaften des Werkstoffs – denn wie die Dinge im Innersten zusammenhängen, hatte sie schon immer interessiert. JuniorprofessorinIm Jahr 2003 wurde sie Juniorprofessorin für „Polymere Bindemittel und Baustoffe im Bauwesen“ am F. A. Finger-Institut für Baustoffkunde der Bauhaus-Universität Weimar. Damit gehörte sie zur ersten Runde von Juniorprofessuren. Nun konnte sie durch eigene Forschungsanträge ihr Labor ausstatten und ihr Forschungsprofil um Themen erweitern, die sie interessierten.  Professorin und MiterfinderinNach Evaluation ihrer Arbeit als Juniorprofessorin wurde sie im Tenure-Track-Verfahren im Jahr 2010 Professorin für Polymere Werkstoffe an der Bauhaus-Universität Weimar. Dies war die erste Runde von Tenure-Track-Berufungen in Weimar/Thüringen. Im selben Jahr erhielt sie auf der internationalen Erfindermesse iENA die Silbermedaille als Miterfinderin von selbstverdichtenden Betonen (Patente DE102010011713B4 und DE102010061818B3). Im Jahr 2012 wurde sie Prodekanin der Fakultät Bauingenieurwesen. Upgrade zur W3-ProfessurIm Jahr 2014 wurde ihre Professur um das Fachgebiet Bauchemie erweitert, und in einem außerordentlichen Berufungsverfahren erhielt sie nun den Status einer W3-Professur, was mit mehr Ausstattung und Ressourcen für die Forschung verbunden ist. Im selben Jahr wurde sie zudem Prorektorin für Forschung und Kunst. Weitere AuszeichnungenIm Jahr 2017 erhielt sie zusammen mit ihren Mitarbeitern den Betonwerksteinpreis der Bundesfachgruppe Betonwerkstein für die Entwicklung besonderer Effekte bei der Bearbeitung von Betonoberflächen. Im Jahr 2019 gewann sie mit ihrem Team auf der internationalen Erfindermesse iENA die Goldmedaille für eine Erfindung zur Ertüchtigung geschädigter Holzbauteile (Patent DE102019128718B3).  Forschungsstand vom: 19.07.2023 | |||

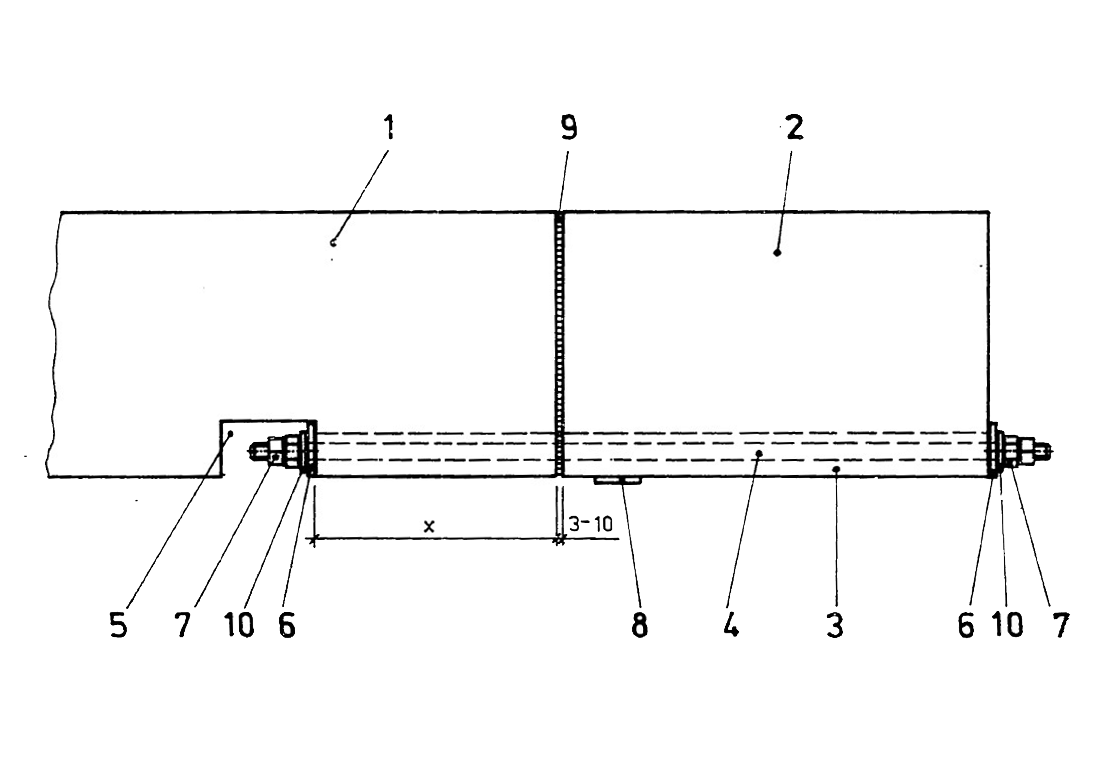

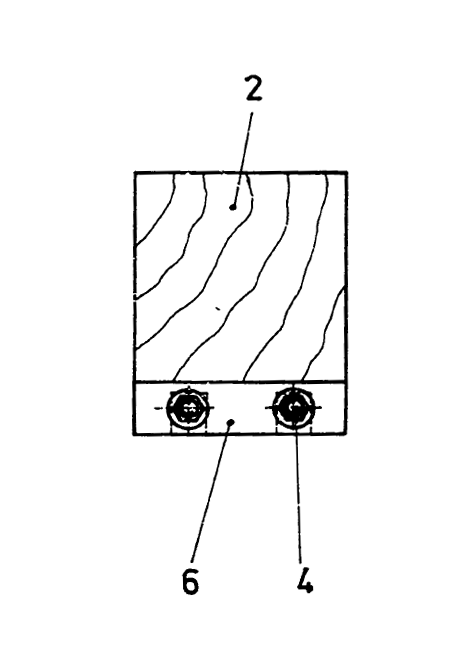

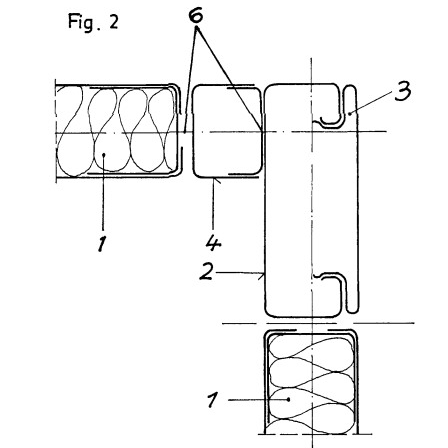

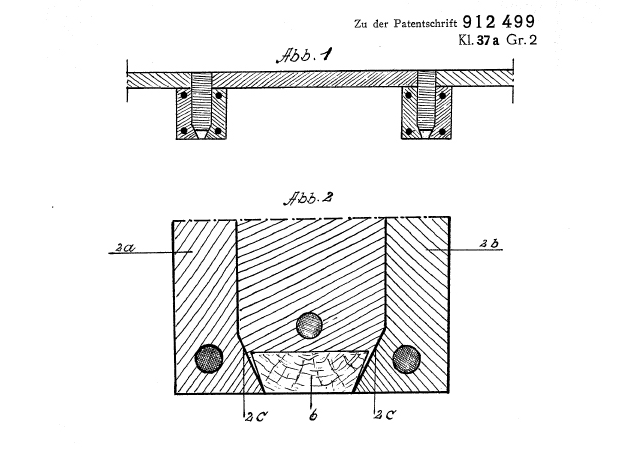

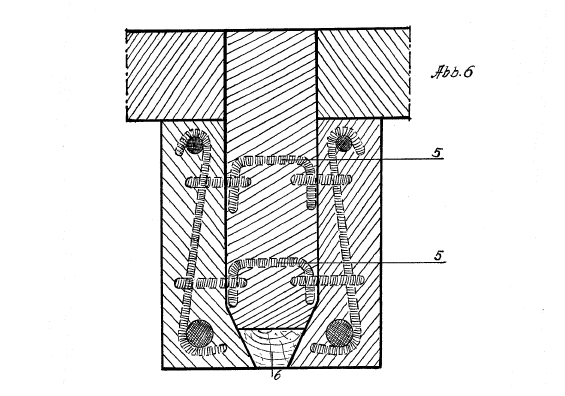

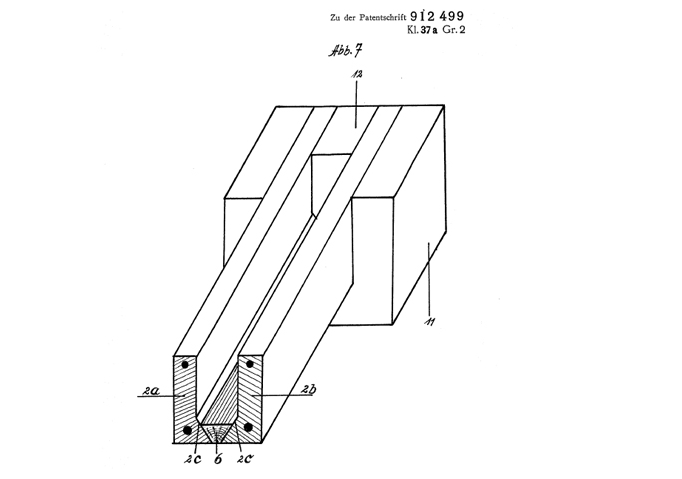

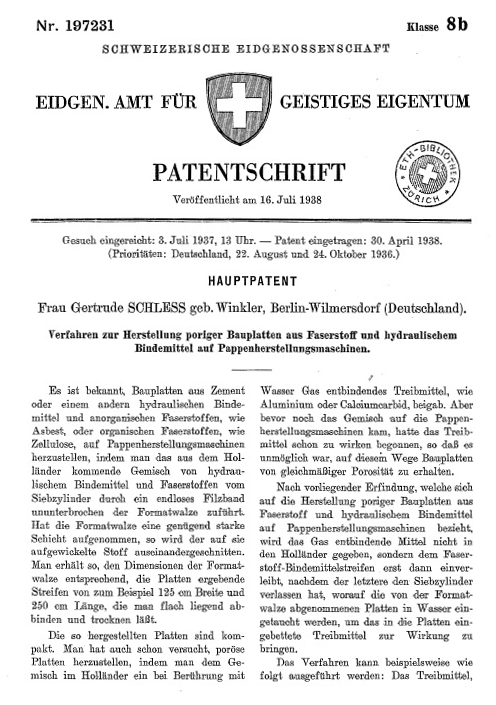

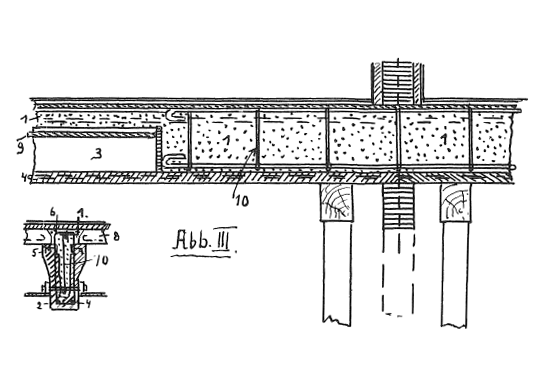

| Hofmeister, Gertraud | Patent | Patent für ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Sanierung von Holzbalkendecken | 1989 | Holzbau Patent | * nicht bekannt Dipl.-Ing. Getraud Hofmeister erfand mit zwei weiteren Erfindern ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Sanierung von Holzbalkendecken. Alles für das HolzAls Inhaberin des Dipl.-Ing. Gertraud Hofmeister Holzschutzgutachterbüros in Leipzig ist sie als selbstständige Sachverständige und freie Gutachterin für Holzschutz tätig. Gemeinsam mit zwei anderen Erfindern wollte sie einen Weg finden, um geschädigte Holzbalkendecken mit geringem Material- und Arbeitsaufwand zu sanieren, ohne dass die Ästhetik darunter leidet. Die AusgangslageVor 1989 wurden geschädigte Holzbalkendecken häufig mit Laschen aus Holz oder Stahlprofilen saniert. Diese Varianten hatten entscheidende Nachteile: Der Fußboden und die Unterdecke mussten großflächig geöffnet werden und beim sogenannten Anlaschen wurde die vorhandene Spannungsverteilung im Holzbalken nur teilweise beachtet. Außerdem blieben bei offenliegenden Baukonstruktionen die Ersatzbauteile und Verbindungsmittel der Balkensanierung sichtbar.   Die ErfindungDipl.-Ing. Gertraud Hofmeister tauscht zwar ebenfalls den defekten Teil des Balkens durch ein Ersatzstück aus Holz aus. Doch die Innovation liegt in der Befestigung: Hierfür wird insbesondere an der Unterseite des Restbalkens eine Aussparung herausgeschnitten und davon ausgehend Nuten bis zum Balkenkopf gefräst. Dann werden auch Nuten in die Unterseite des Ersatzstücks gefräst, damit eingebrachte Stahlzugverbindungsmitteln in die Nuten geklebt und nach dem Aushärten verschraubt werden können. Alle sichtbaren Nuten und Aussparungen werden anschließend mit flächendeckenden Materialien verklebt. Dadurch entsteht eine kraftschlüssige Verbindung von Restbalken und Ersatzstück ohne ästhetische Wertminderung. Mission erfüllt. Forschungsstand vom: 10.07.2023 | |||

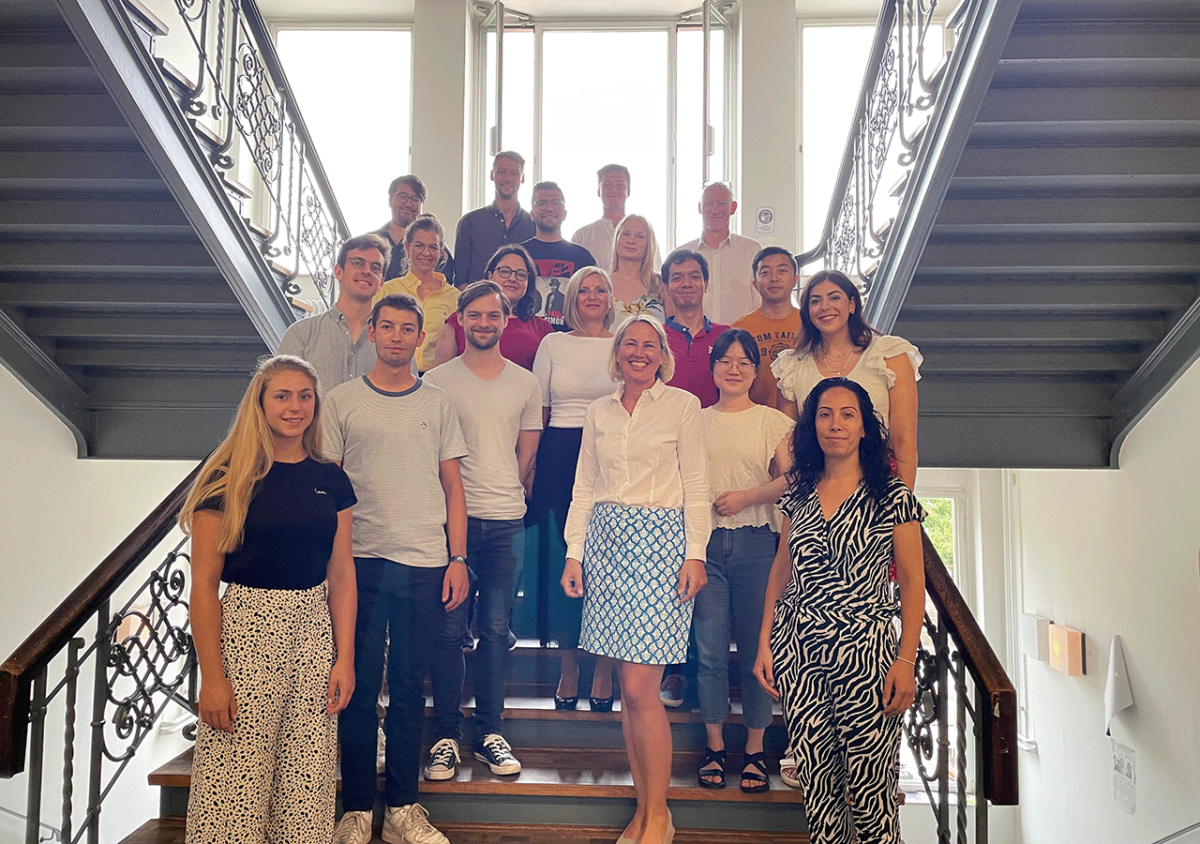

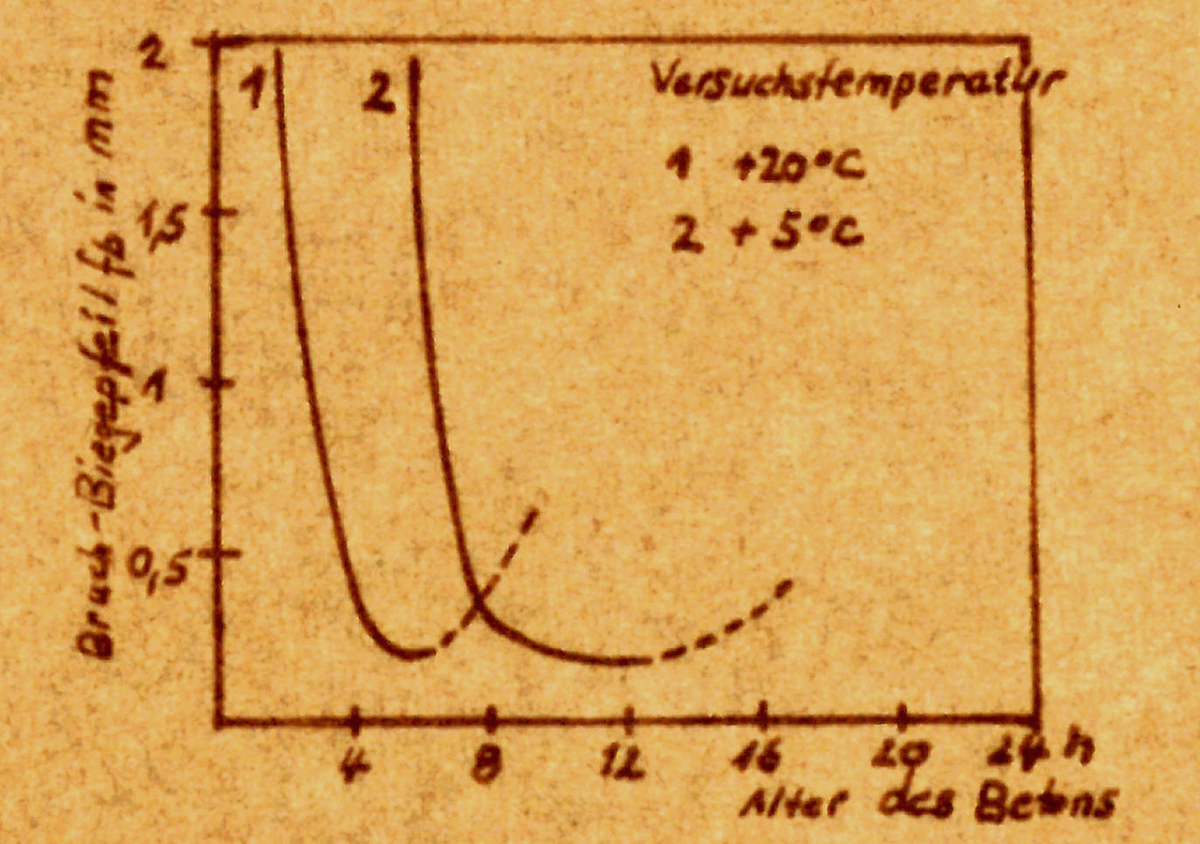

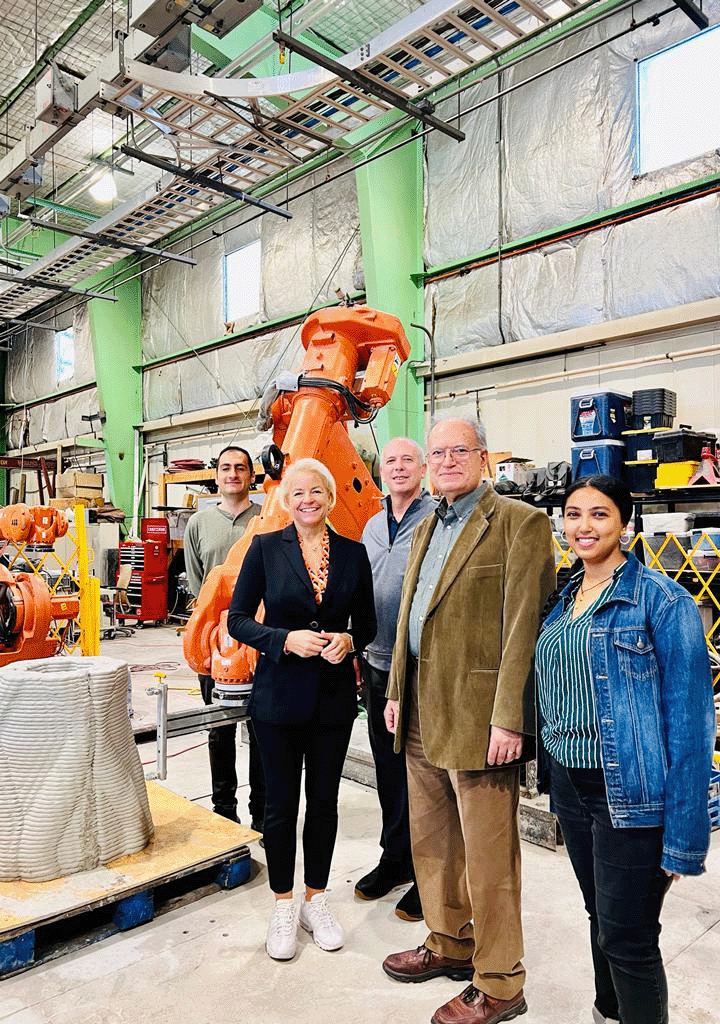

| Mai, Inka | Berufung | Juniorprofessur für robotergestützte Fertigung der gebauten Umwelt an der TU Berlin | 2023 | Dissertation Doktorarbeit Professorin Promotion | * 1989 in Achim Prof. Dr.-Ing. Inka Mai ist Expertin für Beton-3-D-Druck, robotergestützte Fertigung im Bauwesen und Rheologie. Studium & BerufseinstiegProf. Dr.-Ing. Inka Mai studierte Wirtschaftsingenieurwesen (B. Sc.) und Bauingenieurwesen (M. Sc.) an der TU Braunschweig, in Göteborg (Schweden) und Rhode Island (USA). 2013 schloss sie ihr Studium ab.  Wissenschaftliche Mitarbeiterin und PromotionDirekt im Anschluss fand sie Anstellung als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet „Baustoffe“ am Institut für Baustoffe, Massivbau und Brandschutz der TU Braunschweig und bearbeitete u. a. Projekte zum Pumpen von Beton, zur baulichen Hygiene sowie dem Korrosionsmonitoring von Stahlbetonbauwerken. Im Jahr 2018 promovierte sie und überführte in ihrer Doktorarbeit die Eigenschaften einer Feststoffoberfläche in ein Modell, um die Hygienesicherheit zu bewerten. Damit war es möglich, ein tieferes Verständnis der Reinigbarkeit von Feststoffoberflächen zu schaffen und die Überlebensdauer von Krankheitserregern auf verschiedenen Materialien zu beschreiben. Forschung als PostDocAls Doktoringenieurin wurde sie 2019 zur Oberingenieurin und Arbeitsgruppenleiterin der Gruppe Rheologie und digitale Fertigung. Mit ihrer Arbeitsgruppe forschte sie unter anderem im Bereich der Verarbeitung des Frischbetons und zu verschiedensten Beton-3-D-Drucktechniken wie der selektiven Zementaktivierung, selektiven Zementleimintrusion, Injection 3D Concrete Printing und dem Shotcrete 3D Printing. Während eines Auslandsaufenthalt an der Université Bretagne Sud in Frankreich im Jahr 2020 hatte sie die Möglichkeit, die Erkenntnisse in einem der Verfahren noch zu vertiefen. InnovationstreiberinProf. Dr.-Ing. Inka Mai entwickelte innovative Betonbauweisen. Sie fand und erprobte bisher unbekannte Prozessvarianten wie z. B. das Arbeiten mit Injektionsverfahren in Grobkornschüttungen oder Suspensionen. Im Zentrum ihrer Forschungen steht der Beitrag der digitalen Technologien zur Ressourceneffizienz. Klaus-Dyckerhoff-Preis 2021Für ihre beeindruckende Forschung zum 3-D-Druck von Betonen erhielt Prof. Dr.-Ing. Inka Mai im Jahr 2021 den erstmalig verliehenen Klaus-Dyckerhoff-Preis für junge, herausragende Nachwuchswissenschaftler und -wissenschaftlerinnen. Mit ihrer Forschung lieferte sie einen entscheidenden Beitrag dafür, in Zukunft einfacher, schneller und nachhaltiger mit Beton zu bauen.  Einblick in die Forschung: Von Mikro zu MakroSeit 2021 läuft ihr DFG-Forschungsprojekt „Von Mikro zu Makro“, in dem sie zusammen mit Prof. Dr.-Ing. Carsten Schilde (TU Braunschweig) und Prof. Dr. Bernhard Peters (Universität Luxemburg) die Betonmodellierung erforscht. Dabei untersucht sie, wie das makroskopische Fließverhalten von Betonen von der mikroskopischen Struktur beeinflusst wird – ein entscheidender Faktor beim Beton-3-D-Druck. Robotergestützte FertigungSeit 2023 hat Prof. Dr.-Ing. Inka Mai die Fachgebietsleitung und Juniorprofessur für „Robotergestützte Fertigung der gebauten Umwelt“ inne. Dort forscht sie an digitalen Fertigungsprozessen im Bauwesen mit Schwerpunkt auf der Material-Prozess-Interaktion. Seit dem Sommersemester 2023 bietet sie erstmalig die Lehrveranstaltung „Robotik und Additive Fertigung im Bauwesen“ an. Forschungsstand vom: 17.07.2023 | |||

| Siebert, Barbara | Sachverständige | Berechnung der Statik für die Fassade des Porsche Museum Stuttgart | 2007 | Dissertation Doktorarbeit Promotion Statik | * 18.08.1967 Dr.-Ing. Barbara Siebert berechnete gemeinsam mit ihrem Team die Statik der Fassade des Porsche Museums in Stuttgart.  Studium & SelbstständigkeitDr.-Ing. Barbara Siebert schloss 1991 ihr Studium des Bauingenieurwesens an der TU München ab. Zwischen 1999 und 2003 promovierte sie dort extern zum Thema „Beitrag zur Berechnung punktgehaltener Gläser“. Seit 2000 leitet sie das Ingenieurbüro Dr. Siebert und ist mittlerweile Partnerin bei Dr. Siebert und Partner Beratende Ingenieure PartGmbB. Ingenieurin, Gutachterin, SachverständigeNeben statischen Berechnungen gehören auch Gutachten und Studien zu ihrem Tätigkeitsschwerpunkt. Dabei ist sie nicht nur in Deutschland, sondern auch in Fernost, Zentraleuropa und Nordamerika tätig. Sie ist beratende Ingenieurin, Mitglied der Vertreterversammlung der bayerischen Ingenieurekammer Bau sowie diverser Normenausschüsse und von der IHK München und Oberbayern öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Glasbau. Sanierung HVB-TowerDer HVB-Tower ist ein unter Denkmalschutz stehendes spektakuläres Gebäude, das mit einer neuen Doppelfassade saniert wurde. Das optische Erscheinungsbild musste nach der Sanierung unverändert sein. Dr.-Ing. Barbara Siebert berechnete gemeinsam mit ihrem Team unter anderem die Statik der gebogenen Glasecken und verfasste Gutachten zur Erwirkung einer Zustimmung im Einzelfall.  Sanierung Sparkasse RosenheimDie Sparkasse in Rosenheim ist ein in den 1960er-Jahren errichtetes Gebäude, das aufwendig saniert wurde. Unter anderem wurden zwei Stockwerke ergänzt und eine neue Doppelfassade angefügt. Dr.-Ing. Barbara Siebert berechnete gemeinsam mit ihrem Team die Statik der Glasfassade inkl. Unterkonstruktion und Detailnachweise. Besonders herausfordernd waren die sehr großen Glasscheiben sowie die Anbindung an den Bestand.  Porsche MuseumDas Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen ist eines der spektakulärsten Automobilmuseen der Welt. Auf seiner Ausstellungsfläche von 5600 m² sind zeitweise bis zu 95 Fahrzeuge zu sehen. Die Fassade des Museums besteht aus rautenförmigen Elementen, die unter den Ecken Drehteller angeordnet haben, damit die Fassade die Bewegung des Gebäudes widerspiegeln kann. Dr.-Ing. Barbara Siebert berechnete gemeinsam mit ihrem Team die Statik der Blechfassade inkl. Unterkonstruktion und Detailnachweise. Weitere HinguckerDr.-Ing. Barbara Siebert unterstützte mit ihrem Team viele weitere Projekte im Bereich der Fassadenberechnung, z. B. das Glasdach des Albright Knox Art Museum in Buffalo, USA, oder die Verglasungen des Arnulfsteges in München oder Details der Fassade der Elbphilharmonie in Hamburg. Forschungsstand vom: 17.07.2023 | |||

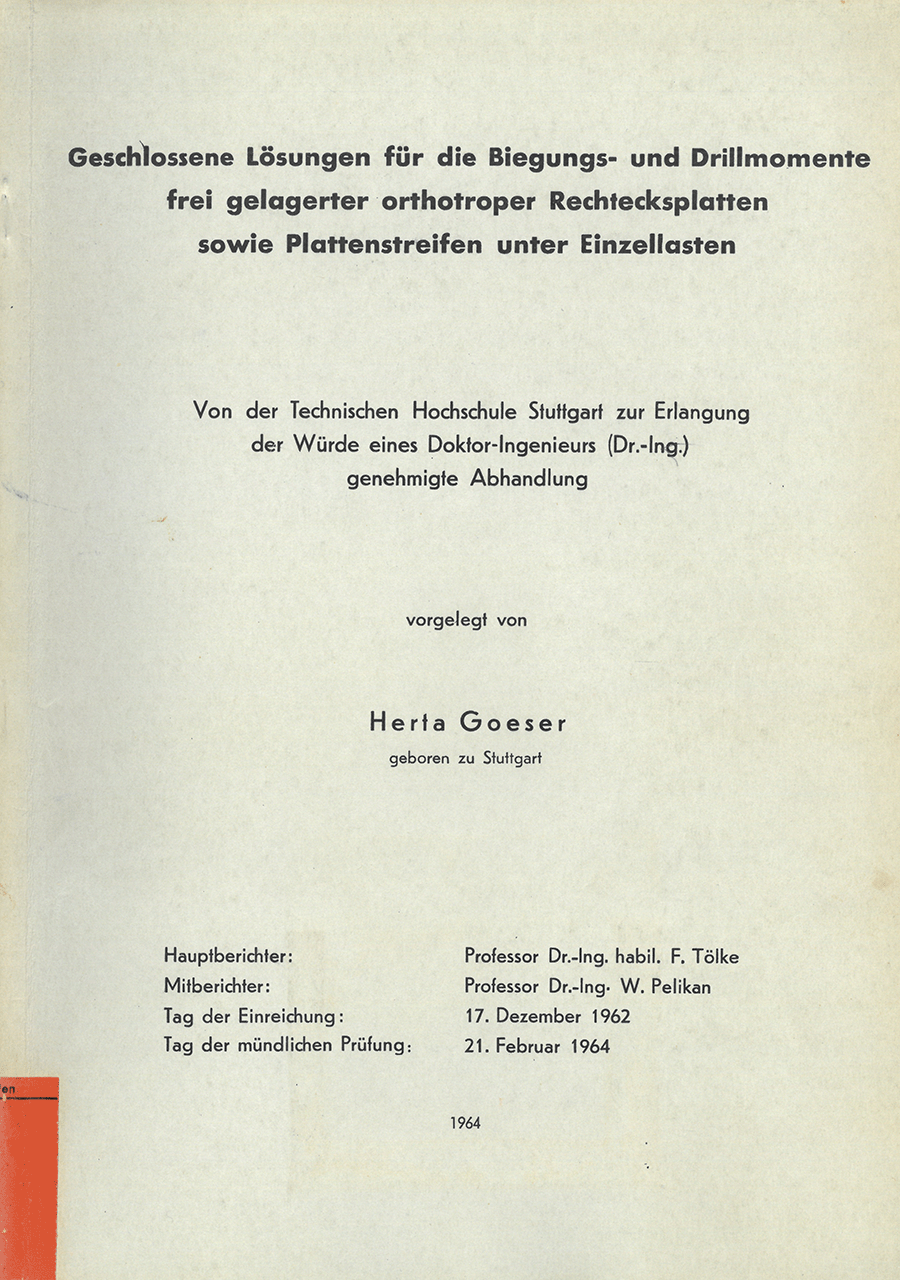

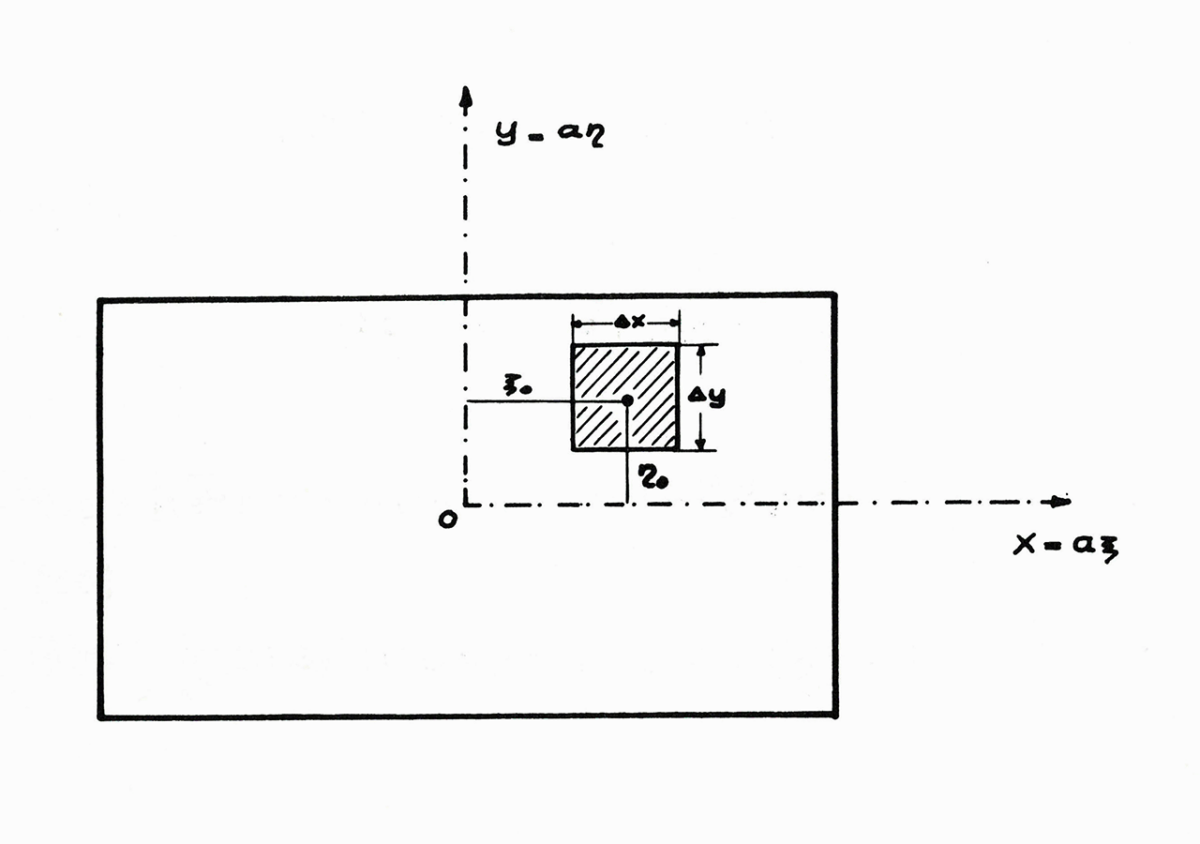

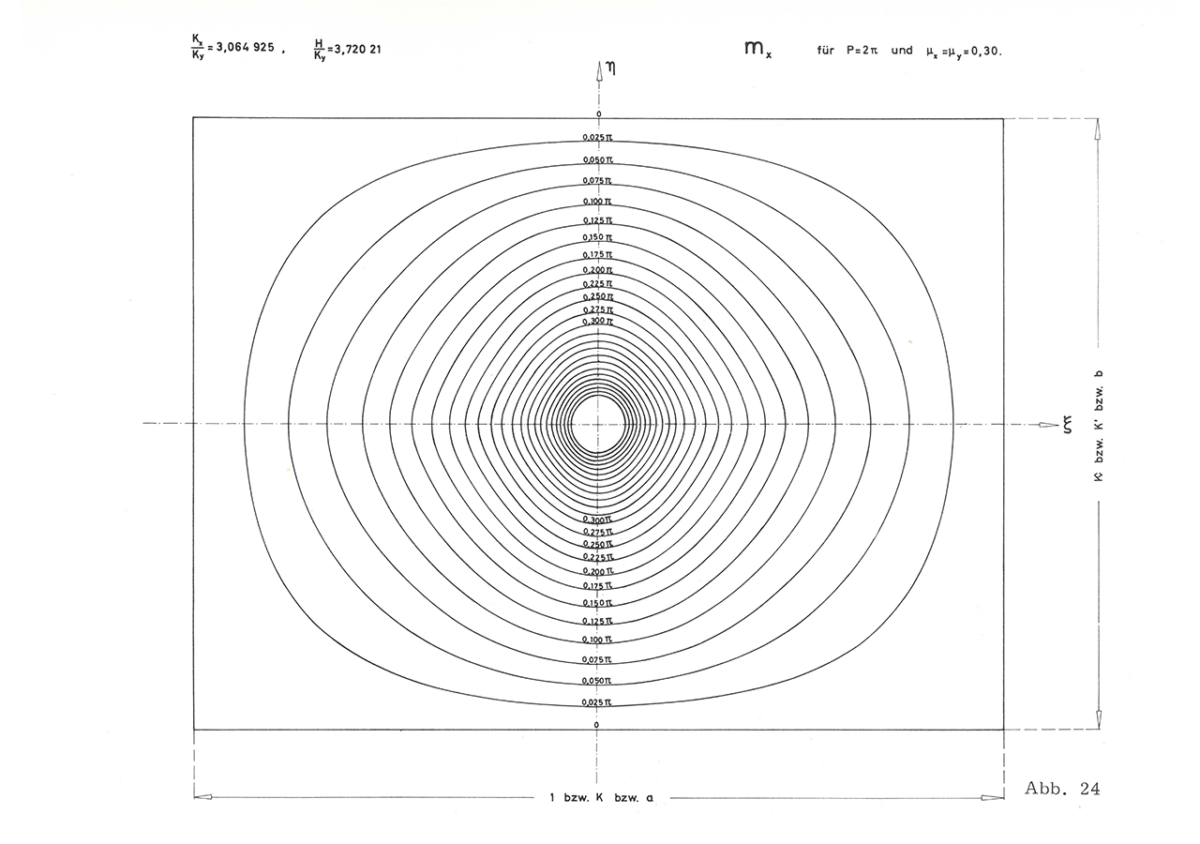

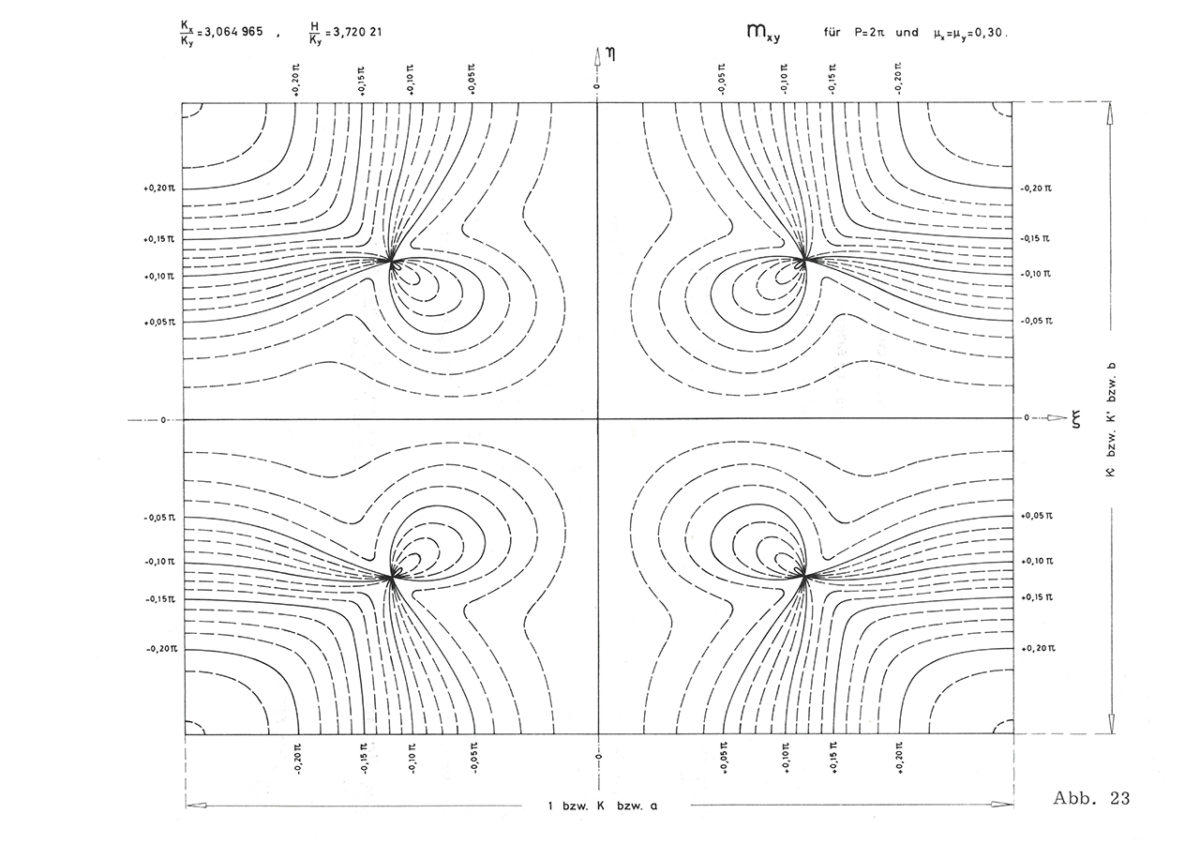

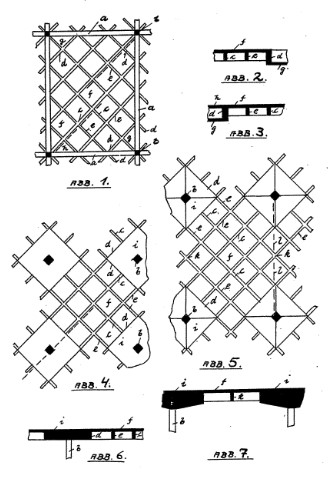

| Goeser, Herta | Forschung | Dissertation zur Berechnung von Biegungs- und Drillmomenten orthotroper Platten | 1964 | Dissertation Doktorarbeit Professorin | * 31.05.1928 in Stuttgart † unbekannt Dr.-Ing. Herta Goeser entwickelte 1964 eine geschlossene Lösung für die Biegungs- und Drillmomente frei gelagerter orthotroper Rechtecksplatten sowie Plattenstreifen unter Einzellast. BiografischesHerta Goeser schloss ihre schulische Laufbahn mit dem Reifezeugnis am Königin-Charlotte-Gymnasium in Stuttgart ab. Im Sommersemester 1950 wurde sie als ordentliche Studentin an der Fakultät für Natur- und Geisteswissenschaften immatrikuliert und legte 1957 das Diplomexamen in Mathematik ab. Anschließend arbeitete sie am Institut für Bauforschung und Materialprüfungen des Bauwesens (Otto-Graf-Institut) der Technischen Hochschule Stuttgart, wo sie 1962 ihre Promotion einreichte und damit Doktoringenieurin wurde. Orthotrope PlattenUnter diesem Begriff versteht man z. B. im Brückenbau eine Fahrbahnplatte, die aus einer Baustahlplatte besteht, der zur Aussteifung Stahlprofile in Längs- und Querrichtung aufgeschweißt werden. Diese Technik wurde 1948 von Wilhelm Cornelius patentiert und im selben Jahr erstmals bei der Deutzer Brücke in Köln angewendet. Bei der Golden Gate Bridge wurde im Jahr 1989 die bestehende Fahrbahndecke zur Entlastung der Konstruktion durch eine orthotrope Platte ersetzt, da diese leichter ist.   DissertationMit ihrer Dissertation untersuchte Herta Goeser, wie sich orthotrope Rechtecksplatten verformen, wenn sie unter Einzellast belastet und frei aufgestützt sind. Dies ist unter anderem wichtig für Stahlbrücken.  Ihre LösungIhr Ziel war es, die Berechnung der Biege- und Drillmomente in orthotropen Platten zu vereinfachen. Das heißt, sie entwickelte Formeln, in die nur noch Variablen eingesetzt werden müssen, um den Wert der Biege- und Drillmomente zu berechnen (geschlossene Lösung). Diese langen und komplizierten Differenzialgleichungen aus dem Fachgebiet der Kontinuumsmechanik sind Grundlage für die heutzutage computergestützt durchgeführten Simulationen der Belastung und Verformung von Konstruktionselementen.    Forschungsstand vom: 17.07.2023 | |||

| Braune, Anna | Gesellschafterin | Gründungs-Gesellschafterin der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. | 2007 | * 1974 in München Dr.-Ing. Anna Braune ist Expertin für nachhaltiges Bauen und Ökobilanzierung.  StudiumDr.-Ing. Anna Braune studierte von 1997 bis 2003 Technischen Umweltschutz an der TU Berlin. Anschließend war sie vier Jahre wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Bauphysik der Universität Stuttgart und koordinierte dort verschiedene Forschungsprojekte. Gründung der DGNBIn den Jahren 2007 und 2008 war sie die Gründungs-Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Sie baute die DGNB auf, indem sie unter anderem über 350 Organisationen vom Beitritt zur DGNB überzeugte.  Expertin für nachhaltiges BauenVon 2008 bis 2014 arbeitete sie bei PE International bzw. thinkstep als Principal Consultant für nachhaltige Bauprodukte, europäische Produktdeklarationen, DGNB-Zertifikate und für die Lebenszyklusbewertung von Gebäuden. Im Jahr 2014 schloss sie ihre Doktorarbeit zum Thema „Ökobilanz-Benchmarks für Immobilien“ ab. Darin beschrieb sie ihre selbst entwickelte Methode zur Entwicklung zukunftsorientierter Kennwerte für eine lebenszyklusbasierte Bewertung der ökologischen Nachhaltigkeit von Immobilien. Leiterin Forschung & EntwicklungSeit 2015 leitet Dr.-Ing. Anna Braune den Bereich Forschung und Entwicklung der DGNB. Sie stellt die inhaltliche Substanz für die DGNB sicher und treibt die Nachhaltigkeit bei Gebäuden voran – vor allem in den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Umweltschutz und Ressourcenschonung.  Bekenntnis zur Veränderung„Ich brenne für die Nachhaltigkeit und sehe keine Alternative für eine lebenswerte Zukunft. Wir müssen raus aus dem Abwarten und dem Beschweren über politische Rahmenbedingungen. Jede und jeder kann im eigenen Wirkungsbereich sofort aktiv werden!" VeröffentlichungenIm Jahr 2018 veröffentlichte sie zusammen mit Christine Ruiz Durán und Johannes Gantner den „Leitfaden zum Einsatz der Ökobilanzierung“. Es folgten zahlreiche weitere Veröffentlichungen zum nachhaltigen Bauen, wie beispielsweise das „Rahmenwerk für klimaneutrale Gebäude und Standorte“ mit weiteren Mitwirkenden. Im Jahr 2022 gab sie mit ihrem Team den „Wegweiser Klimapositiver Gebäudebestand“ heraus, der aufzeigt, wie der Übergang zu einem klimapositiven Gebäudebestand ganz konkret gelingen kann. Im Februar 2023 wurde der unter ihrer Leitung entstandene DGNB-Gebäuderessourcenpass publiziert. Forschungsstand vom: 20.07.2023 | ||||

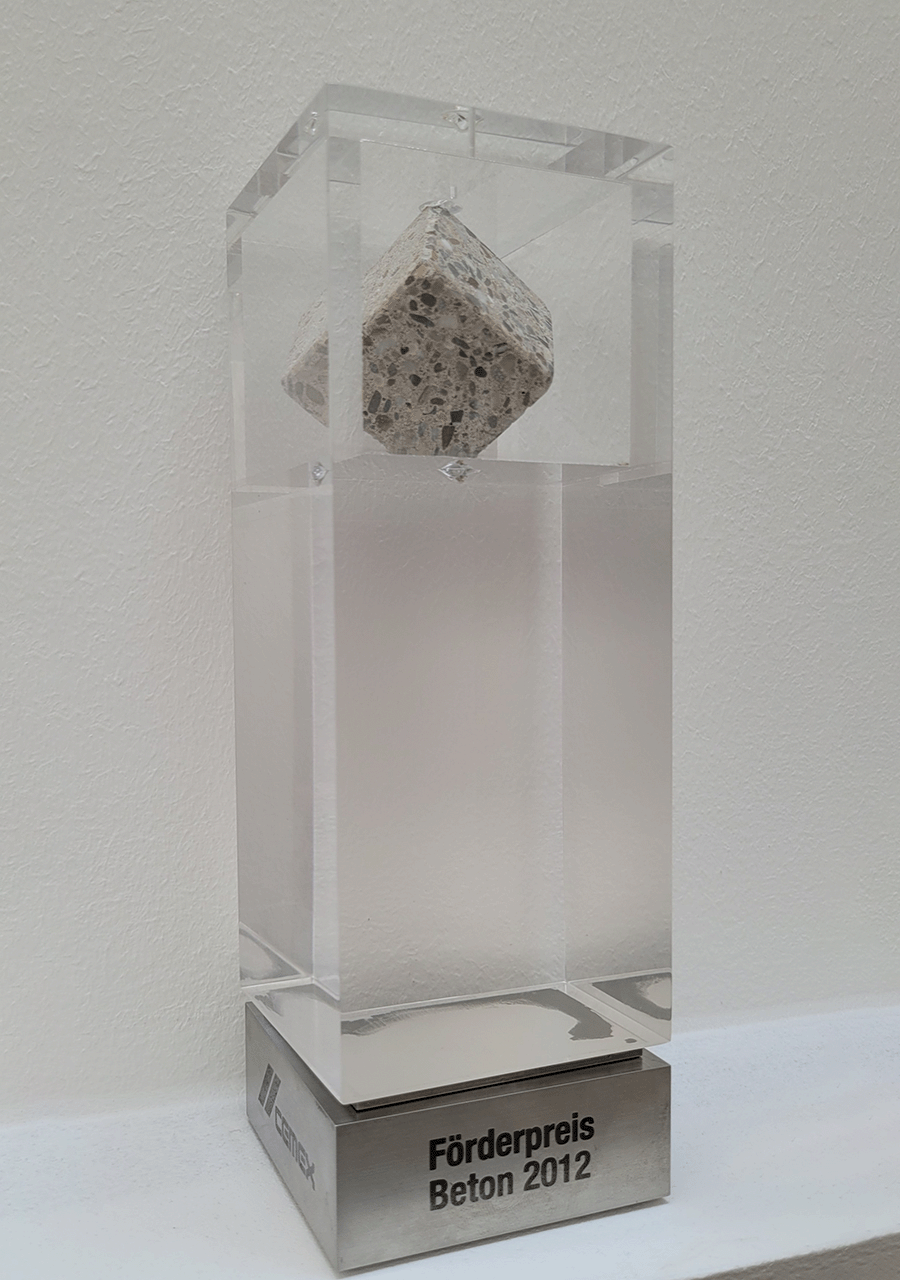

| Strehlein, Doris | Auszeichnung | CEMEX-AG-Förderpreis Beton | 2012 | Betontechnologie Dissertation Doktorarbeit Patent Promotion | *1975 in Straubing Dr.-Ing. Doris Strehlein erhielt 2012 den Förderpreis Beton der CEMEX AG für ihre Forschung an Sichtbetonoberflächen.  Schulische AusbildungNach ihrem Abitur 1993 begann sie zunächst ein Architekturstudium an der TU München, entschied sich nach vier Semestern aber zum Wechsel ihres Studienfachs. Nachdem sie ein Praktikum auf einer Baustelle absolvierte, begann sie 1995 ihr Studium des Bauingenieurwesens mit Schwerpunkten in der Baustoffkunde und Grundbau – Bodenmechanik. BerufseinstiegIhre Diplomarbeit schrieb sie am Lehrstuhl für Baustoffkunde und begann danach ihre Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin ebenda. Dort forschte sie neben Frost- und Frosttausalzwiderstand von Beton ab 2004 ausschließlich an Sichtbeton. 2012 promovierte sie zum Thema „Fleckige Dunkelverfärbungen an Sichtbetonoberflächen. Charakterisierung – Entstehung – Vermeidung“. Teamleitung beim Ingenieurbüro Schießl Gehlen Sodeikat GmbHSeit Juni 2010 arbeitet Dr.-Ing. Doris Strehlein im Ingenieurbüro Schießl Gehlen Sodeikat GmbH und ist dort seit 2019 als Teamleiterin tätig. Ihre Schwerpunkte sind Planung und Begutachtung von Sichtbeton-Neubauten, Planung von Sichtestrichen sowie Instandsetzung und Erhalt von Sichtbeton-Baudenkmälern. Häufig ist sie auch als Gutachterin auf Baustellen tätig und findet als Mediatorin Lösungen, wenn zwei Parteien sich streiten. Seit 2011 ist sie Mitglied des Arbeitskreises „Sichtbeton“ des Deutschen Beton- und Betontechnikvereins und Mitverfasserin des DBV-Merkblatts „Sichtbeton“ (2015), das als technisches Regelwerk für die Planung, Ausschreibung und Beurteilung nahezu aller Sichtbetonbauten in Deutschland verwendet wird.  Patent gegen Beton-VerfärbungIm Jahr 2010 veröffentlichte Dr.-Ing. Doris Strehlein gemeinsam mit zwei Kollegen ein Patent für ein Mittel zum Vermindern von schwarzen Verfärbungen an Sichtbetonoberflächen, die im Winter hergestellt werden. Im Rahmen ihrer Dissertation fand Dr.-Ing. Doris Strehlein nicht nur die Ursache für die Verfärbungen. Sie entwickelte auch ein kostengünstiges Gegenmittel aus Alkalimetall-Kationen und anorganische und/oder organische Anionen. Wegen der auf Dauer hohen Patentkosten verkaufte sie ihr Patent an ein großes Bauchemie-Unternehmen, das ihr Patent jedoch bislang noch nicht einsetzt. Darum verfärben sich Sichtbetonoberflächen bis heute im Winter weiterhin dunkel.  AuszeichnungenFür ihre Dissertation erhielt Dr.-Ing. Doris Strehlein drei Auszeichnungen. Im Jahr 2012 gewann sie den Förderpreis Beton der CEMEX AG – so etwas wie der „Nobelpreis der Betonbauweise“. 2013 folgte der Förderpreis der Johannes B. Ortner-Stiftung der TU München, der herausragende Arbeiten des wissenschaftlichen Nachwuchses auszeichnet. Und als Drittes wurde die Dissertation von Dr. -Ing. Doris Strehlein mit dem Rüsch-Forschungspreis 2015 für besondere Arbeit auf dem Gebiet des Betonbaus ausgezeichnet.  Erhalt von BetonbautenDurch die im Jahr 2021 neu eingeführte Technische Regel Instandhaltung von Betonbauwerken ist es nun auch möglich, ältere Sichtbetonbauwerke unter Wahrung der ursprünglichen architektonischen Idee instand zu setzten. Davon profitieren z. B. Betonbauten aus der Zeit des Brutalismus und somit häufig auch denkmalgeschützte Bauwerke. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit kann so die Optik von Betonbauten der 50er-, 60er- und 70er-Jahre vollständig erhalten werden.  Forschungsstand vom: 19.07.2023 | |||

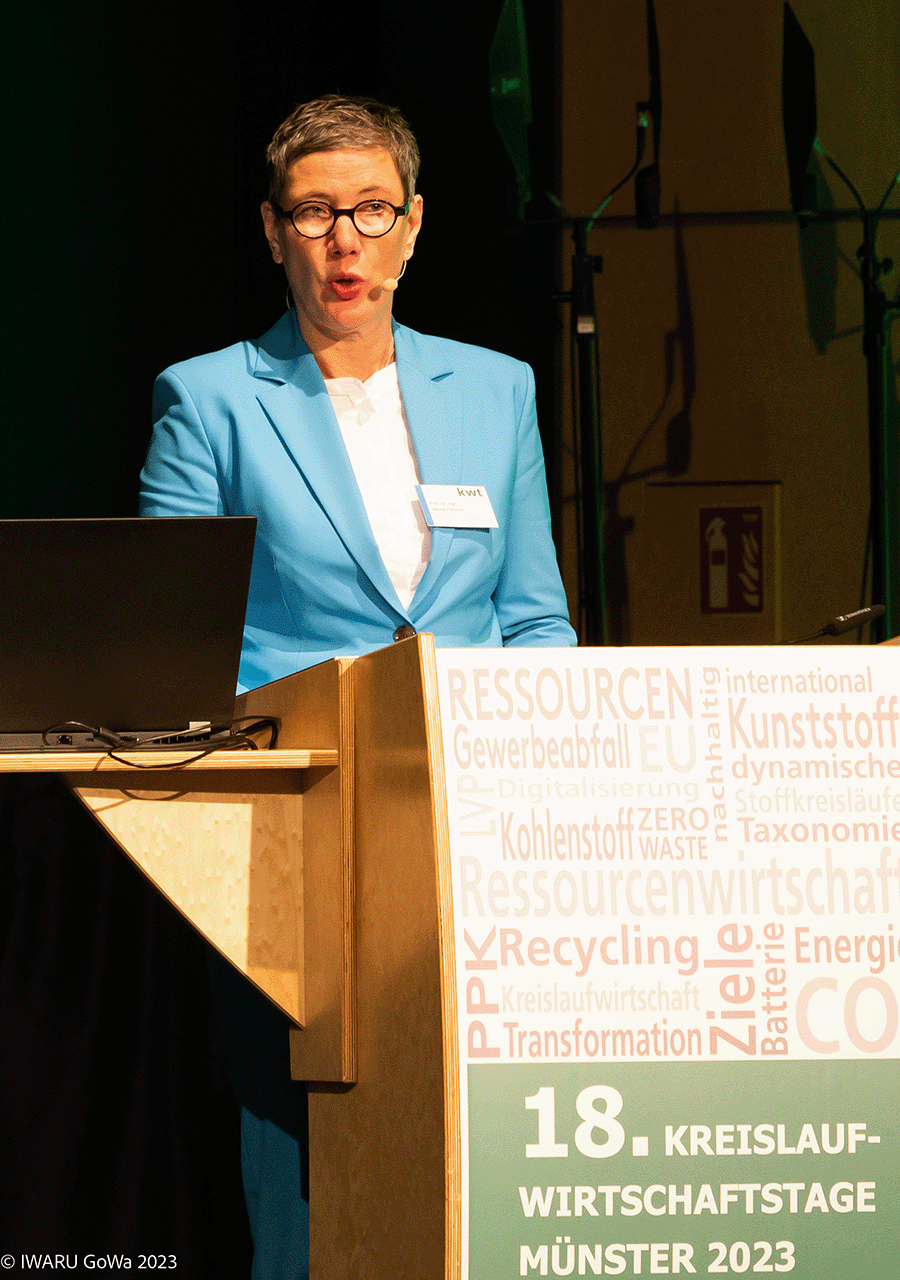

| Flamme, Sabine | Auszeichnung | Urban Mining Award in der Kategorie Wissenschaft und Forschung | 2012 | Dissertation Doktorarbeit Habilitation | * 1967 in Büren Prof. Dr.-Ing. Sabine Flamme ist Expertin für Ressourcen- und Stoffstrommanagement, Infrastrukturmanagement und Urban Mining.  Studium & BerufseinstiegProf. Dr.-Ing. Sabine Flamme studierte von 1990 bis 1994 Bauingenieurwesen an der FH Münster. Anschließend arbeitete sie bis 2005 bei der INFA GmbH zunächst als technische Projektleiterin und stieg zur Sachgebietsleiterin für mechanische und energetische Abfallbehandlung auf. Parallel dazu promovierte sie von 1997 bis 2002 im Rahmen eines Auswahlprogramms des Landes NRW an der Bergischen Universität Wuppertal und erhielt 2002 ihren Doktortitel (Titel der Promotion: „Energetische Verwertung von Sekundärbrennstoffen in industriellen Anlagen – Anleitung von Maßnahmen zur umweltverträglichen Verwertung“). ProfessurZum Wintersemester 2005/2006 folgte sie dem Ruf der FH Münster für das Lehrgebiet „Stoffstrom- und Ressourcenmanagement“ und wurde Professorin im Fachbereich Bauingenieurwesen. Dort forscht sie u. a. an der Erhebung, Beschreibung und Verwertung von Stoffströmen aus dem anthropogenen Lager, an der Entwicklung von Qualitätssicherungskonzepten für sekundäre Rohstoffe wie Metalle oder Altholz sowie an der Konzeptionierung von neuen Geschäftsmodellen für die zirkuläre Wertschöpfung, z. B. für verschiedene Bauprodukte. Sie leitet die Arbeitsgruppe Ressourcen im Institut für Infrastruktur, Wasser, Ressourcen und Umwelt (IWARU) und ist seit 2014 Sprecherin des Vorstands des Instituts.  Urban Mining AwardIm Jahr 2012 erhielt sie den Urban Mining Award in der Kategorie Forschung und Wissenschaft für ihre wissenschaftlichen Beiträge zur Rückgewinnung von Rohstoffen. Sie machte deutlich: „Deutschland verfügt nur über wenig Rohstoffe, deshalb gilt es, die vom Menschen geschaffenen Lagerstätten zu identifizieren, die darin enthaltenen Rohstoffe zu bestimmen und sie als Wertstoffe wiederzugewinnen.“ Städte als RohstofflagerUrban Mining befasst sich mit der Identifizierung, der Bewertung für eine Wiederverwendung und ein Recycling sowie der Gewinnung der verbauten Materialien. Ziel ist es, eine zirkuläre Bewirtschaftung der verbauten Rohstoffe zu erreichen, indem bereits bei der Planung eine Dokumentation der Art und Menge der Materialien, ihrer Verbindungen, der Qualität sowie des voraussichtlichen Zeitpunkts ihres Wiedereintritts in den Rohstoffkreislauf in einem Bauwerkspass festgehalten werden. So kann eine fortlaufende Rohstoffdatenbank entstehen.  EngagementSeit 2005 leitet sie auch die Geschäftsstelle der Gütegemeinschaft Sekundärbrennstoffe und Recyclingholz e. V. (BGS). Von 2006 bis 2013 war sie wissenschaftliche Leiterin in der INFA GmbH. Seit 2013 ist sie Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft Und seit 2019 stellv. Vorstandsvorsitzende des re!source Stiftung e. V. und Mitglied in verschiedenen nationalen und internationalen Kuratorien, Kommissionen und Arbeitskreisen. Forschungsstand vom: 24.05.2023 | |||

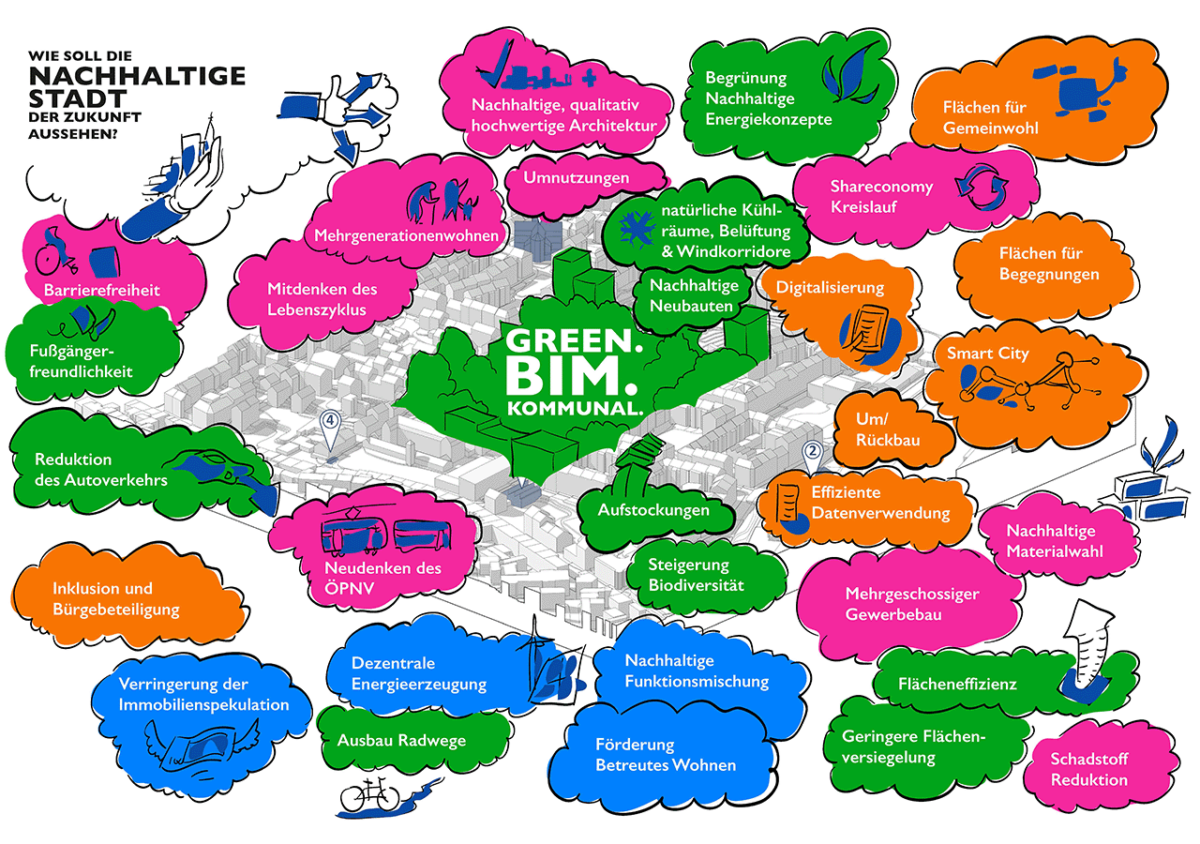

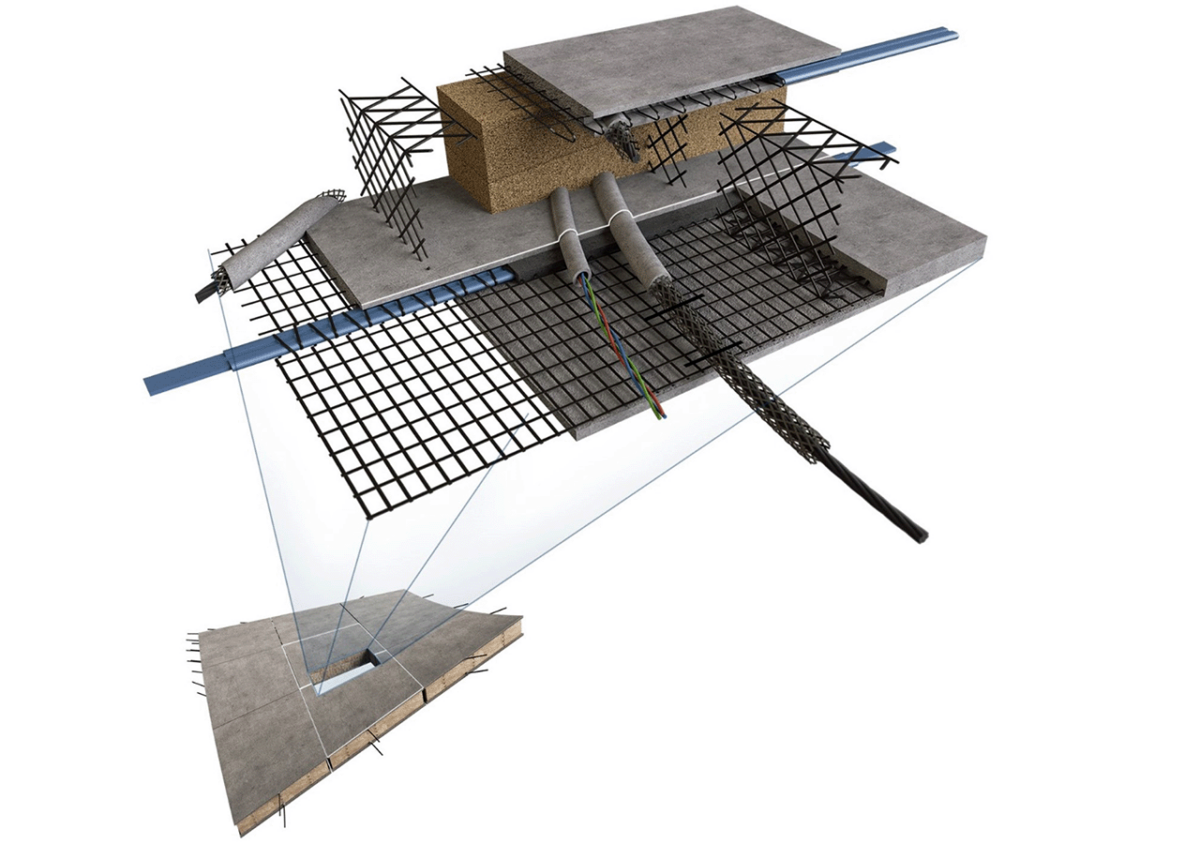

| Meins-Becker, Anica | Berufung | Ernennung zur außerplanmäßigen Professorin für digitale Transformation in der Bau- und Immobilienwirtschaft | 2021 | Dissertation Doktorarbeit Promotion | * 1973 in Braunschweig Prof. Dr.-Ing. habil. Dipl.-Wirt.-Ing. Anica Meins-Becker ist Professorin und ausgewiesene Expertin für die Einführung und Umsetzung der Methode des Building Information Modelings (BIM), der digitalen Transformation und des Prozessmanagements in der Bau- und Immobilienwirtschaft.  Studium und BerufseinstiegProf. Dr. Anica Meins-Becker studierte Bauingenieurwesen an der RWTH Aachen mit dem Schwerpunkt „Konstruktiver Ingenieurbau“. Im Anschluss war sie über einen Zeitraum von ca. sechs Jahren in einem großen deutschen Bauunternehmen in der Projektleitung tätig. Berufsbegleitend absolvierte sie während dieser Zeit an der Bauakademie Biberach ein Aufbaustudium zur Wirtschaftsingenieurin. Seit 2006 ist sie an der Bergischen Universität Wuppertal in unterschiedlichen Positionen tätig. Den Prozess im FokusBereits während ihres Berufslebens erkannte sie, dass es auf das reibungslose Ineinandergreifen von Prozessen ankommt. Deswegen wollte sie daran weiterforschen und befasste sich in ihrer Dissertation mit der Digitalisierung von Prozessen, zunächst mit dem Fokus auf die Baulogistik, die sie mit „summa cum laude“ abschloss. Direkt im Anschluss wurde sie akademische Rätin, dann Oberrätin und nach Gründung des BIM-Instituts an der Bergischen Universität Wuppertal im Jahr 2021 dessen geschäftsführende Direktorin. Habilitation und ProfessorinDas Thema Prozesse ließ sie nicht los. Prof. Dr.-Ing. habil. Dipl.-Wirt.-Ing. Anica Meins-Becker habilitierte 2020 zum Thema „BIM, Digitalisierung und Prozessmanagement“ an der Bergischen Universität Wuppertal. 2021 ernannte man sie dort aufgrund ihrer Expertise zur außerplanmäßigen Professorin für „Digitale Transformation in der Bau- und Immobilienwirtschaft“.  Forschung für die Zukunft des BauensAusgehend von der Digitalisierung der Prozesse der Baulogistik entwickelten sich ihre Forschungsaktivitäten mittlerweile hin zur digitalen Transformation der gesamten Wertschöpfungskette der Bau- und Immobilienwirtschaft. In diesem Zusammenhang ist sie beispielsweise an der Einführungs- und Umsetzungsstrategie der Methode BIM beim Bundesbau beteiligt und ist Verfasserin der BIM-Handlungsempfehlungen für die kommunalen Bauverwaltungen und die kommunale Gebäudewirtschaft in Nordrhein-Westfalen. ÜberzeugungstäterinIhre Prozess-Expertise bringt sie seit Jahren in zahlreiche nationale und internationale Gremien ein und hat so maßgeblich zur Weiterentwicklung und Standardisierung der Methode BIM, insbesondere in Bezug auf Prozesse, beigetragen. Sie engagiert sich u. a. bei buildingSMART und ist gefragte Expertin in Diskussionsrunden und für Vorträge zum Thema Digitale Transformation im Bauwesen.  Forschungsstand vom: 23.05.2023 | |||

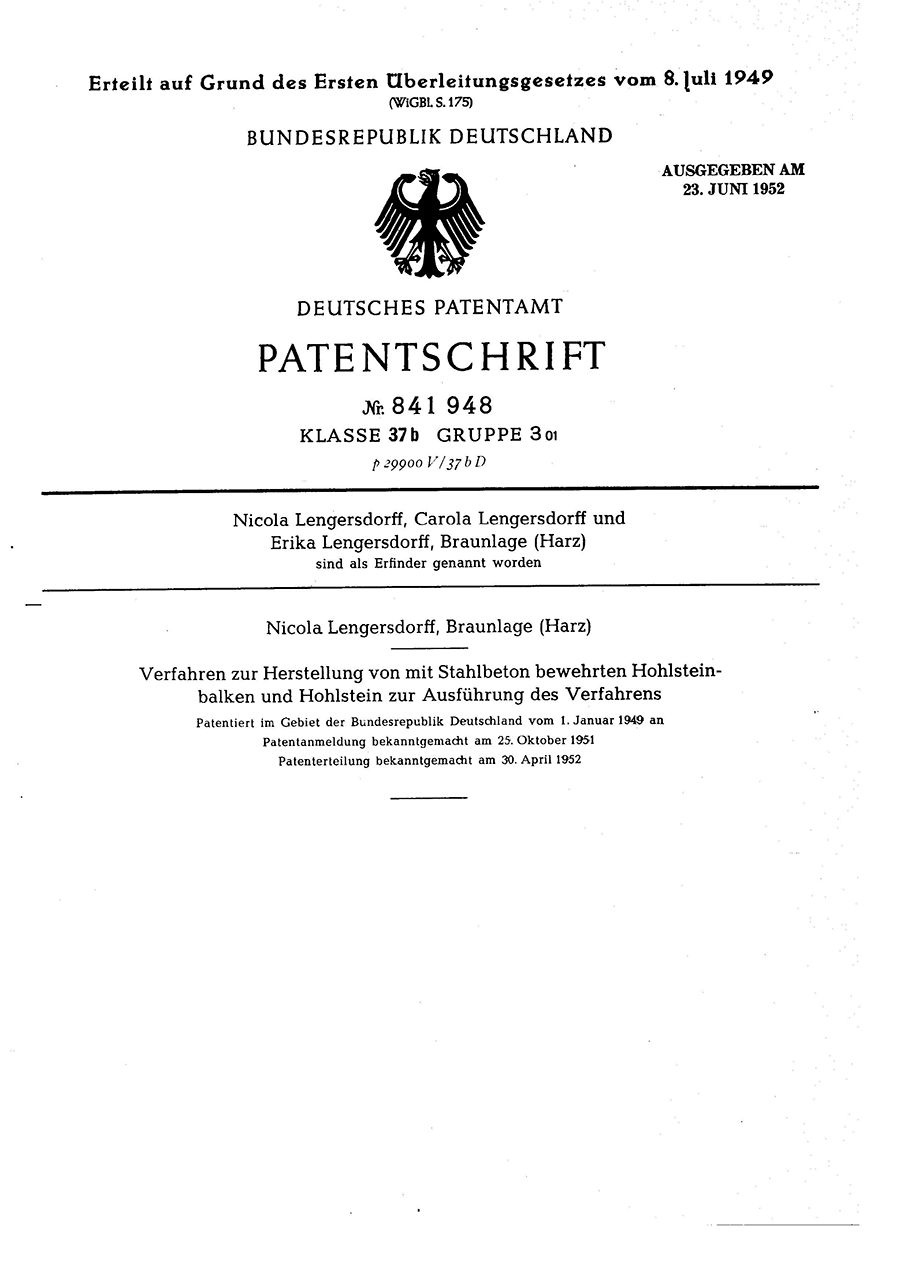

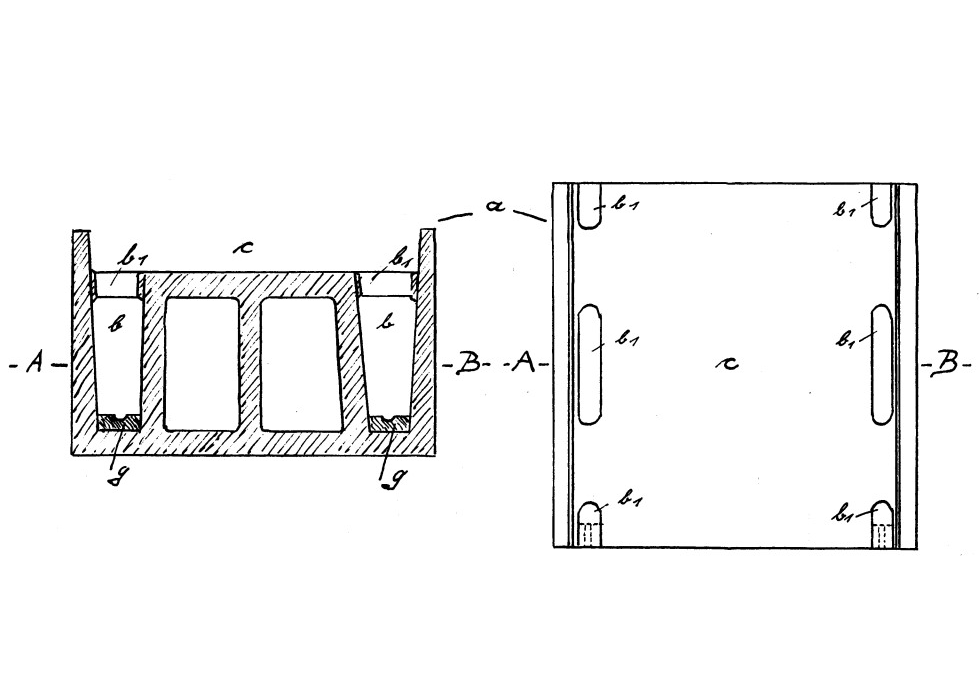

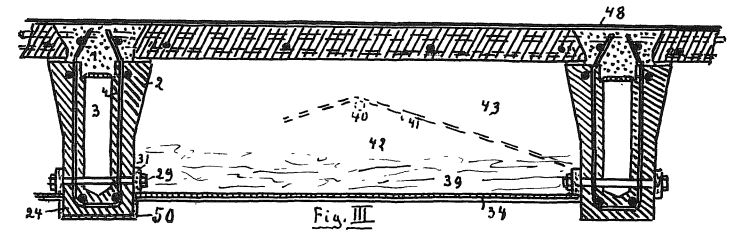

| Lengersdorff, Erika | Patent | Patent zur Herstellung von mit Stahlbeton bewehrten Hohlsteinbalken | 1952 | * 1909 in Breslau, Polen † 1998 Las Palmas, Gran Canaria Erika Lengerdorff erfand gemeinsam mit ihrem Vater Nikolaus Carl Lengersdorff und ihrer Schwester Carola unter anderem ein Verfahren zur Herstellung von mit Stahlbeton bewehrten Hohlsteinbalken und Hohlstein zur Ausführung des Verfahrens. BiografischesErika Lengersdorff und ihre Schwester Carola waren von Beruf Keramikerinnen, ihr Vater Nikolaus war Ingenieur und führte sein eigenes Ingenieurbüro. Über Schule, Ausbildung oder Studium ist bisher nichts bekannt.  Innovative DeckenhohlsteineDie Erfindung von Erika Lengersdorff, ihrem Vater und ihrer Schwester aus dem Jahr 1952 (Patent Nr. DE 841 948) ermöglichte die Herstellung stabiler Hohlsteinbalken, die mit Stahlbeton bewehrt sind. Vorher war es schwierig, bestimmt Breitenmaße einzuhalten. Aber die drei Erfinder lösten das Problem, indem sie die Deckenhohlsteine etwas schmaler machten und die Differenz durch eine Mörtelfuge ausglichen. Durch die enge Lage der Bewehrungseinlage verteilten sich die Zug- und Druckkräfte gleichmäßig und der Balken bot eine größere Sicherheit. Außerdem ließ er sich besser transportieren. Die Deckenbalken konnten bis zu 6 Meter lang und 24 cm hoch sein.  Forschungsstand vom: 09.05.2023 | ||||

| Lengersdorff, Carola | Patent | Patent zur Herstellung von Bauwerkswänden | 1954 | * 1908 in Breslau, Polen † 2001 in Braunlage Carola Lengersdorff erfand gemeinsam mit ihrem Vater Nikolaus Carl Lengersdorff und ihrer Schwester Erika Lengersdorff unter anderem ein Verfahren zur Herstellung von Bauwerkswänden. BiografischesCarola Lengersdorff und ihre Schwester Erika waren von Beruf Keramikerinnen, ihr Vater Nikolaus war Ingenieur und führte sein eigenes Ingenieurbüro. Über ihre schulische oder universitäre Laufbahn ist bislang noch nichts bekannt. Patent gegen Wohnungsnot1954 herrschte eine allgemeine Wohnungsnot, die Carola, Erika und Nikolaus Lengersdorff mit der schnelleren Errichtung von Kleinwohnungen bekämpfen wollten. Durch das von ihnen entwickelte Verfahren zur Herstellung von Bauwerkswänden konnten Wohnungsgrößen typisiert und Baustoffe normalisiert werden. Dadurch war es möglich, schnell dauerhaft haltbare Häuser zu bauen, die keine Behelfsbauten waren.  Aufbau der BauwerkswändeDie Umfassungs- und Hauptzwischenwände wurden aus genormten Ziegelsteinen errichtet, die hauptsächlich aus Bims bestehen. Die Ziegelsteine greifen so in- und übereinander, dass innen senkrechte Kanäle gebildet werden, die einen doppelten Zweck erfüllen: Lässt man sie hohl, dienen sie der Ventilation und Wärmedämmung der Wohnräume. Stampft man die Hohlräume mit Beton aus, bilden diese Teile tragende Elemente des Bauwerks und dienen der Wandstabilität. Um die Dichtheit der Wände sicherzustellen, wird ein flüssiges Gemisch aus Feinsand und Zement mit geringem Zusatz von Soda und Wasserglas in die Hohlräume eingedrückt.  Forschungsstand vom: 23.05.2023 | ||||

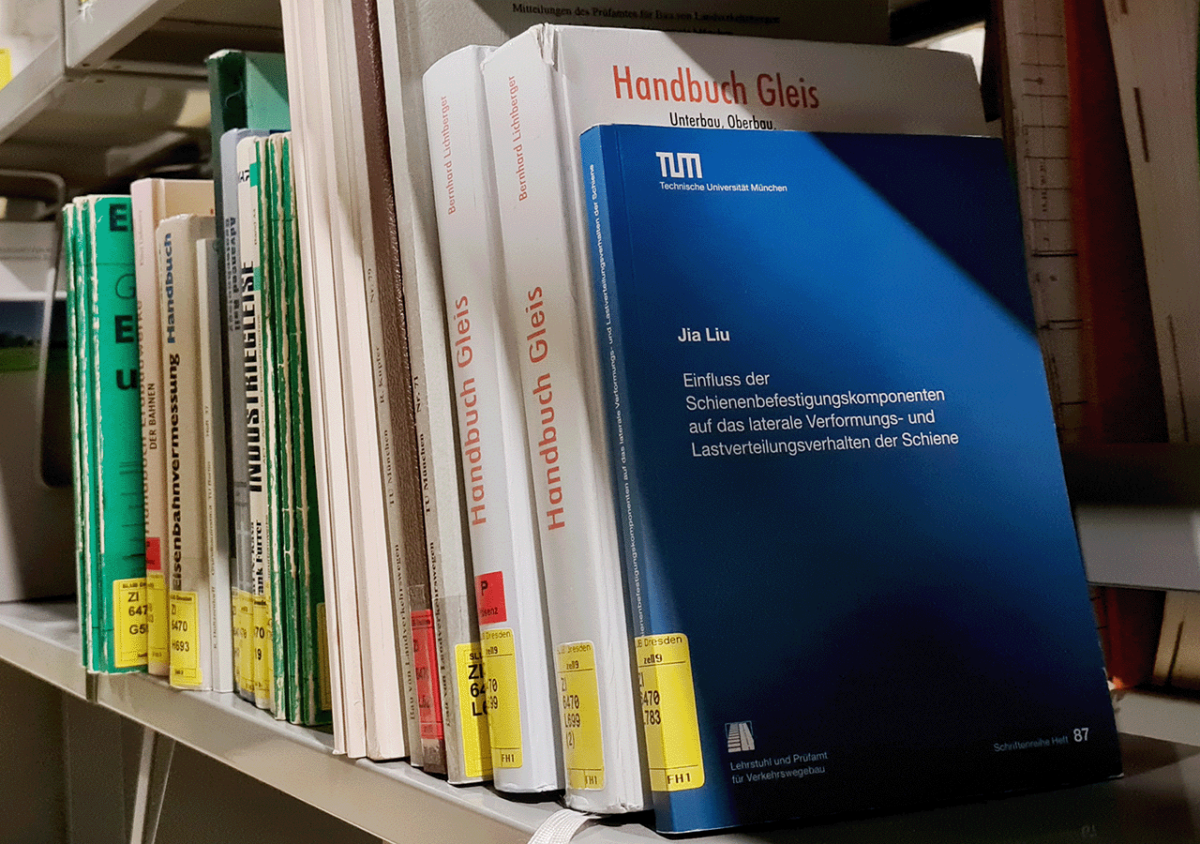

| Hüske, Katja | Publikation | Leiterin Grundsätze Infrastrukturplanung und -projekte DB Netz AG | 2020 | Dissertation Doktorarbeit Promotion | Dr.-Ing. Katja Hüske ist Expertin für Infrastrukturprojekte, BIM und Nachhaltigkeit. Studium & BerufseinstiegDr.-Ing. Katja Hüske studierte 1988 bis 1994 Bauingenieurwesen an der TU Darmstadt. Anschließend war sie bis 1997 als Projektleiterin bei der Philipp Holzmann AG tätig. PromotionVon 1997 bis 2001 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Massivbau der TU Darmstadt und widmete sich in ihrer Doktorarbeit der Nachhaltigkeitsanalyse demontagegerechter Baukonstruktion. Sie entwickelte ein Analysemodell für den Entwurf von Gebäuden. Nach Abschluss der Doktorarbeit kehrte sie für ein Jahr als Projektleiterin zur Philipp Holzmann AG zurück.  Autorin für NachhaltigkeitIn ihrem 2003 erschienenen Buch zur „Nachhaltigkeit im Bauwesen“ gibt sie zusammen mit Univ.-Prof. Dr.-Ing. Carl-Alexander Graubner der Fachwelt Grundlagen, Instrumente und Beispiele zu diesem Thema an die Hand. Stationen bei der DB2003 stieg sie als Referentin bei der DB ProjektBau GmbH ein. Sie durchschritt verschiedene Positionen: Projektleiterin, Arbeitsgebietsleiterin, Leitung des Portfolios „Konstruktiver Ingenieurbau“. 2016 wurde sie Sprecherin und Leiterin der Produktion Region Deutschland Mitte & Südwest bei der DB Engineering & Consulting GmbH.   Leiterin Grundsätze für GroßprojekteSeit 2020 leitet sie die Grundsätze Infrastrukturplanung und -projekte bei der DB Netz AG. Hier sorgt sie für die Integration von innovativen Vertrags- und Abwicklungsmodellen sowie digitalen Planungsmethoden in die Bauvorhaben.  Gefragte ExpertiseDr.-Ing. Katja Hüske ist bei namhaften baubezogenen Veranstaltungen eine gefragte Expertin für die Themen Building Information Modeling, Nachhaltigkeit und neue Vertragsmodelle. Sie gibt damit wichtige Impulse in die Fachwelt. Insbesondere die Verbindung von Nachhaltigkeit und Digitalisierung ist ihr ein wichtiges Anliegen. EngagementDr.-Ing. Katja Hüske ist unter anderem im Vorstand des German Lean Construction Institute (GLCI) und im Vorstand der Studiengesellschaft für Tunnel und Verkehrsanlagen (STUVA) sowie in zwei Vereinen zur Förderung der Institutsarbeit in Darmstadt und Aachen. Forschungsstand vom: 23.05.2023 | |||

| Peter, Mandy | Berufung | Jüngste Doktorin der TU Berlin; Mitautorin des Holzbau-Taschenbuchs | 2003 | Brandschutz Dissertation Doktorarbeit Holzbau Promotion | * 1975 Dr.-Ing. Mandy Peter ist Expertin für Holzbau und Brandschutz, Sachverständige, Erfinderin und Autorin. Frühe InspirationenIhr Vater, der ebenfalls Bauingenieur war, nahm sie schon in den Kindertagen mit auf Baustellen, wo sie Tragwerke aus nächster Nähe bestaunen konnte.  Studium & BerufseinstiegVon 1993 bis 2000 studierte sie Bauingenieurwesen an der Technischen Universität Berlin, ihre Diplomarbeit hatte das Thema „Ermittlung der Tragfähigkeit stabförmiger Verbindungsmittel im Brandfall“. Während ihrer Tutorinnenzeit an der Uni wurde ihr Interesse für theoretische Betrachtungen zum Brandschutz von Holzbauteilen geweckt. PromotionAnschließend wurde sie wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Berlin im Fachgebiet Baukonstruktion. Bereits nach drei Jahren wurde sie in hier diesem Fachgebiet zum Thema „Numerische Tragfähigkeitsermittlung von Holzbauteilen im Brandfall unter Berücksichtigung des nichtlinearen Materialverhaltens“ promoviert. Das machte sie zur jüngsten Doktorin der Universität. Geschäftsführende GesellschafterinIm Anschluss an die Promotion war sie von 2003 bis 2007 Lehrbeauftragte an der TU Berlin für die Fächer Baukonstruktionen und Ingenieurholzbau. Von 2004 bis 2011 war sie Geschäftsführerin des Holzbau Deutschland Instituts e. V. in Berlin. Seit 2008 ist sie die Leiterin der Münchner Niederlassung der bauart Konstruktions GmbH & Co. KG und seit 2019 geschäftsführende Gesellschafterin.  Stationen als SachverständigeVon 2008 bis 2009 war sie öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige für Holzbau bei der Baukammer Berlin und übt seit 2009 dieselbe Tätigkeit bei der IHK München aus. Seit 2019 ist sie Prüfsachverständige für Brandschutz. Erfinderin & AutorinDr.-Ing. Mandy Peter wirkte am 2011 angemeldeten Patent zu Gebäudeaufbau mit Wandaufbau als Erfinderin mit (DE102011110918B4). Die patentierte Bauart einer tragenden Holzwand aus aneinandergereihten Vollholzprofilen zeichnet sich durch eine hohe Tragfähigkeit aus, die insbesondere für den mehrgeschossigen Bereich große Vorteile im Vergleich zu konventionellen Holztafelwänden bietet. Darüber hinaus ermöglicht sie im Vergleich zu geklebten Massivholzelementen eine einfachere und kostengünstigere Herstellung. Damit wurde ein Grundstein für innovative Holzhochhäuser gelegt. Dank dieser Erfindung sind nun mehrgeschossige Holzgebäude bis in den Hochhausbereich umsetzbar. Das Taschenbuch zum Holzbau2021 erschien ihr neuestes Buch, die 10. Auflage des „Holzbau-Taschenbuchs“, das sie zusammen mit Stefan Winter herausgab. Es behandelt die Grundlagen des Holzbaus sowie eine Vielzahl von Sonderthemen rund um den modernen mehrgeschossigen Holzbau.  Forschungsstand vom: 24.05.2023 | |||

| Reese, Stefanie | Berufung | Erste Professorin im Fach Mechanik in Deutschland | 2000 | Dissertation Doktorarbeit Promotion | * 15. Juni 1965 in Hameln Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Stefanie Reese wurde im Jahr 2000 erste Professorin im Fach Mechanik in Deutschland.  StudiumNach ihrem Abitur lernte sie durch viele Gespräche mit Bekannten und Verwandten das Ingenieurwesen kennen. Am Ende war es die beeindruckende Vielseitigkeit des Bauingenieurwesens, die ihr besonders gut gefiel. 1984 begann Stefanie Reese ihr Studium an der Technischen Universität Hannover, das sie 1990 mit einem Diplom mit Auszeichnung abschloss. Dabei konnte sie eine interessante Beobachtung machen: Am Anfang ihres Studiums waren noch rund 15 % der Studierenden weiblich, am Ende, auch durch die Wahl der Vertiefungsrichtung Konstruktiver Ingenieurbau, sank dieser Wert auf 5 %. PromotionNach ihrer Ablehnung der Bewerbung am Institut für Statik (wegen einer einzuhaltenden „Männerquote“) bewarb sich Frau Reese auf eine Stelle beim Institut für Baumechanik und wurde direkt eingestellt. Nach ihrem Diplomabschluss 1990 ging Prof. Stefanie Reese an die TU Darmstadt und promovierte dort 1994 mit Auszeichnung zum Thema „Theorie und Numerik des Stabilitätsverhaltens hyperelastischer Festkörper“. Erst USA, dann HabilitationNach einem einjährigen Forschungsaufenthalt an der University of California in Berkeley arbeitete sie mehrere Jahre auf einer C1-Stelle als wissenschaftliche Assistentin zunächst an der TU Darmstadt und später an der Leibniz Universität Hannover. 2002 habilitierte sie sich für das Lehrgebiet Mechanik mit dem Thema „Thermomechanische Modellierung gummiartiger Polymerstrukturen“. Beruflicher Werdegang2000 wurde Prof. Stefanie Reese mit 34 Jahren als erste Frau in Deutschland auf eine Professur im Fach Mechanik berufen. 2005 bekam sie einen Ruf an die Technische Universität Braunschweig, wo sie das Institut für Festkörpermechanik an der Fakultät für Maschinenbau neu aufbaute. Seit 2009 ist sie Professorin für Angewandte Mechanik an der RWTH Aachen. Zwei weitere Rufe aus Zürich und Birmingham lehnte sie ab. Ihre ForschungAktuell forscht sie an der digitalen Modellierung und Simulation von Materialien und Strukturen unterschiedlichster Art. Darunter sind auch neuartige Materialien und biologische Strukturen. Denn die Methoden, die fürs Bauingenieurwesen benötigt werden, können auch im Maschinenbau, in der Medizin, der Medizintechnik oder den Materialwissenschaften eingesetzt werden. Daneben forscht sie an der Entwicklung neuer computerbasierter Verfahren sowie an der Übertragung von neuronalen Netzwerken oder sonstiger Datenstrukturen auf die Simulation von Tragwerken.  Ein vielfältiges BerufsbildAuch am Thema Modellreduktion forscht Prof. Reese mit ihrem Team. Dabei werden Modelle so weit reduziert, dass sie eine Simulation in Echtzeit bei ausreichender Genauigkeit zulassen. Damit will Prof. Stefanie Reese beispielsweise das ständige Monitoring eines Bauwerks verbessern, um auftretende Probleme wie Risse frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Anhand ihrer Forschungsarbeit zeigt sich die Vielfalt der Arbeit einer Bauingenieurin und: dass ein Studium im Bauingenieurwesen viele Türen öffnen kann.  EinflussreichUniv.-Prof. Dr.-Ing. habil. Stefanie Reese wurde 2011 vom deutschen Ingenieurinnenbund e. V. zu einer der 25 einflussreichsten Ingenieurinnen Deutschlands gewählt. Forschungsstand vom: 02.05.2023 | |||

| Scheuner, Hannelore | Patent | Patent zu einem variablen Wandelementsystem für Reinsträume | 1991 | Dissertation Doktorarbeit Patent Promotion | * unbekannt † unbekannt Dr.-Ing. Hannelore Scheuner erfand gemeinsam mit zwei Kollegen ein variables Wandelementsystem für Reinsträume. PromotionÜber ihre Schullaufbahn oder Ausbildung ist aktuell noch nichts bekannt. Im Jahr 1980 promovierte Hannelore Scheuner zum Thema „Beitrag zur Untersuchung des Haftverbundes zwischen Decksicht und Schaumkern an elektrostatisch beflockten PUR-Hartschaumstoff-Stützkernelementen“ an der Hochschule für Verkehrswesen Dresden. Ansprüche an ReinsträumeZur Abtrennung von Reinsträumen wurden leichte plattenförmige Elemente mit möglichst luftdichten Montagefugen verwendet. Um schnell auf Veränderungen im Produktionsprozess reagieren zu können, benötigte die Industrie flexible und kostengünstige Lösungen für Trennwände und Gestaltungslösungen für Raumgruppen. Jedoch entsprachen die bisher bekannten Systeme nicht den Kriterien der Reinraumklassen 10 und 1. Variables SystemDr.-Ing. Hannelore Scheuner und ihre beiden Kollegen entwickelten daraufhin eine Fugen- und Anschlusslösung für ein variables Wandelementsystem für Reinsträume (Patent Nr. 285 807). Dabei setzt sich das Wandelementsystem aus Wandelement und Fugenfüllelement zusammen. Das Fugenfüllelement besteht aus zwei Teilen: einem C-förmigen Ständerelement und einem T-förmigen Füllelement. Man kann das jederzeit lösbare Fugenfüllelement zwischen zwei Wandelementen oder abschließend am Wandelement einsetzen. Wenn man das Fugenfüllelement an den Ecken oder an T-förmigen Anschlüssen benutzt, verwendet man ein Anschlusselement, das aus zwei U-Profilen besteht und fest mit dem Ständerelement verbunden ist.   Weitere PatenteWährend ihrer Tätigkeit an der VEB Kombinat Bauelemente und Faserbaustoffe Leipzig war sie in den Jahren 1986 und 1989 an drei weiteren Patenten als Erfinderin beteiligt. Forschungsstand vom: 02.05.2023 | |||

| Leydolph, Barbara | Forschung | Leiterin des Forschungsbereichs Baustoffe an der IAB Weimar gGmbH | 2006 | Dissertation Doktorarbeit Promotion | * 20.08.1967 in Eisenberg Dr.-Ing. Barbara Leydolph leitet seit 2006 den Forschungsbereich für Baustoffe an der IAB Weimar gGmbH.  Ihr StudiumNach dem Abitur wollte Dr.-Ing. Barbara Leydolph Tierärztin werden, was in der DDR zu dieser Zeit für sie nicht möglich war. Stattdessen begann sie in Weimar ein Studium der Silikattechnik, das sie 1992 mit dem Diplom abschloss. Danach entschied sie sich noch für ein weiteres Studium – des Bauingenieurwesens. Dieses Studium schloss sie 1999 mit einem Diplom ab.  Ihre PromotionZunächst arbeitete Dr.-Ing. Barbara Leydolph als wissenschaftliche Mitarbeiterin und promovierte berufsbegleitend im Jahr 2007 an der Bauhaus-Universität Weimar zum Thema „Ausbau von asbesthaltigen Fugendichtstoffen im Rahmen von Gebäuderückbau und Sanierung“. 2006 wurde der Forschungsbereich „Baustoffe am Institut für Angewandte Bauforschung Weimar“ gegründet, den sie seitdem leitet.  Ihre ForschungDr.-Ing. Barbara Leydolph forscht gemeinsam mit ihrem Team an verschiedenen Themen auf dem Gebiet Baustoffe. Dazu zählen z. B. das Brennen von Baustoffen unter Wasserstoffatmosphäre, das Herstellen von CO2-optimierten oder reduzierten Betonen sowie die Substituierung von Zement, die Entwicklung leichter Zuschläge aus Recyclingmaterialien für die Herstellung von Leichtbetonen, Leichtbetonsteinen oder leichten Konstruktionen, die Entwicklung von Mineralschaum und die Kalzinierung von Ton. So schafft sie die Grundlagen, damit die Baustoffindustrie in der Praxis Ressourcen bzw. CO2 einsparen und die Kosten reduzieren kann. Ihr JokerBeim Anwerben neuer Forschungsprojekte kommt Dr.-Ing. Barbara Leydolph ihr doppelter Diplomabschluss zu Gute. Denn dadurch hat sie ein besseres Gespür dafür, was an Baustoffen und Bauprodukten Neues erforscht werden sollte und was der Markt braucht. Sie unterstützt die Industrie beim Umsetzen von Ideen, der Schaffung von Wettbewerbsvorteilen und Know-how Vorsprung. Forschungsstand vom: 24.05.2023 | |||

| Lemaitre, Christine | Auszeichnung | Geschäftsführende Vorständin der DGNB; Eco Innovator Award 2019 | 2019 | Dissertation Doktorarbeit Promotion | * 1975 in Gießen Dr.-Ing. Christine Lemaitre ist eine ausgezeichnete Bauingenieurin mit dem Schwerpunkt „nachhaltiges Bauen“.  Studium & MotivationDr.-Ing. Christine Lemaitre studierte von 1995 bis 2000 Bauingenieurwesen an der Universität Stuttgart. Anschließend ging sie für zwei Jahre in die USA, um dort als Tragwerksplanerin zu arbeiten. Dort wurde ihr klar, dass „das haben wir schon immer so gemacht“ und der Fokus auf rein wirtschaftliche Aspekte keine geeigneten Motoren für mehr Ressourcen- und Umweltschutz sind. Es musste sich etwas Grundlegendes beim Bauen ändern. Ihre Motivation ist deshalb: Die Welt retten. Oder zumindest den Bausektor so zu transformieren, dass wir uns in unserer gebauten Umwelt wohlfühlen und einen positiven Beitrag für Menschen und Natur leisten. Promotion & ForschungVon 2003 bis 2007 war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich der Lehre und Forschung am Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren an der Universität Stuttgart tätig. 2008 promovierte sie zum Thema „Topologieoptimierung von adaptiven Stabwerken“. 2007 bis 2008 leitete sie das Forschungsprojekt „Ressourceneffiziente Gebäude“ bei der Bilfinger Berger AG (heute Bilfinger SE). DGNBZur Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) kam Dr.-Ing. Christine Lemaitre bereits 2009, wenige Zeit nach der Gründung des Vereins. Ihr erster Arbeitstag als Abteilungsleiterin für das DGNB-Zertifizierungssystem war auf der Messe BAU in München, als die allerersten DGNB-Zertifikate für ein nachhaltiges Gebäude vergeben wurden. Das DGNB-Zertifizierungssystem ist ein Planungs- und Optimierungsinstrument, das dazu dient, die ganzheitliche Nachhaltigkeit in Gebäuden nachweislich umzusetzen und die Qualität zu sichern. Seit 2011 ist Dr.-Ing. Christine Lemaitre Geschäftsführende Vorständin der DGNB.  Ausgezeichnet2019 wurde sie mit dem Eco Innovator Award des Global Green Economic Forum ausgezeichnet, weil sie sich auf innovative und zukunftsweisende Art für eine nachhaltige Entwicklung einsetzte. EngagementNeben vielen anderen Mitgliedschaften engagierte sich Dr.-Ing. Christine Lemaitre 2016 bis 2020 im Board of Directors des World Green Building Council (WGBC) und seit 2019 im Board of Directors des Cradle to Cradle Products Innovation Institutes.  Wissen stiftenSeit 2021 ist Dr.-Ing. Lemaitre Dozentin an der Leuphana Universität Lüneburg im Seminar „Die Welt als Klimasenke – Den Treibhausgehalt im Jahre 2100 auf dem Stand von 1900 zurückbringen?“. Im Jahr 2021 gründete sie die Wissensstiftung, eine Plattform mit kostenlosem „Wissen-to-go“. Damit folgt die Stiftung ganz ihrem Motto: „Die Welt zu retten ist nicht einfach. Doch mit dem richtigen Wissen wird es zumindest leichter.“ Forschungsstand vom: 08.05.2023 | |||

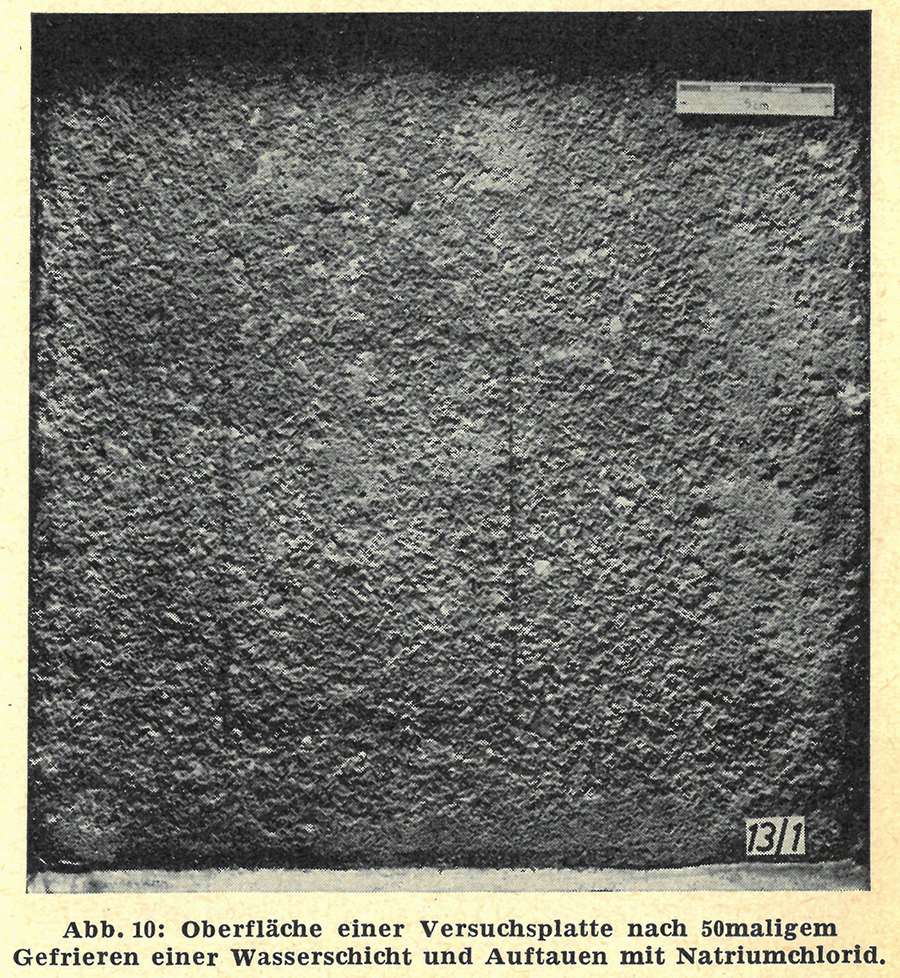

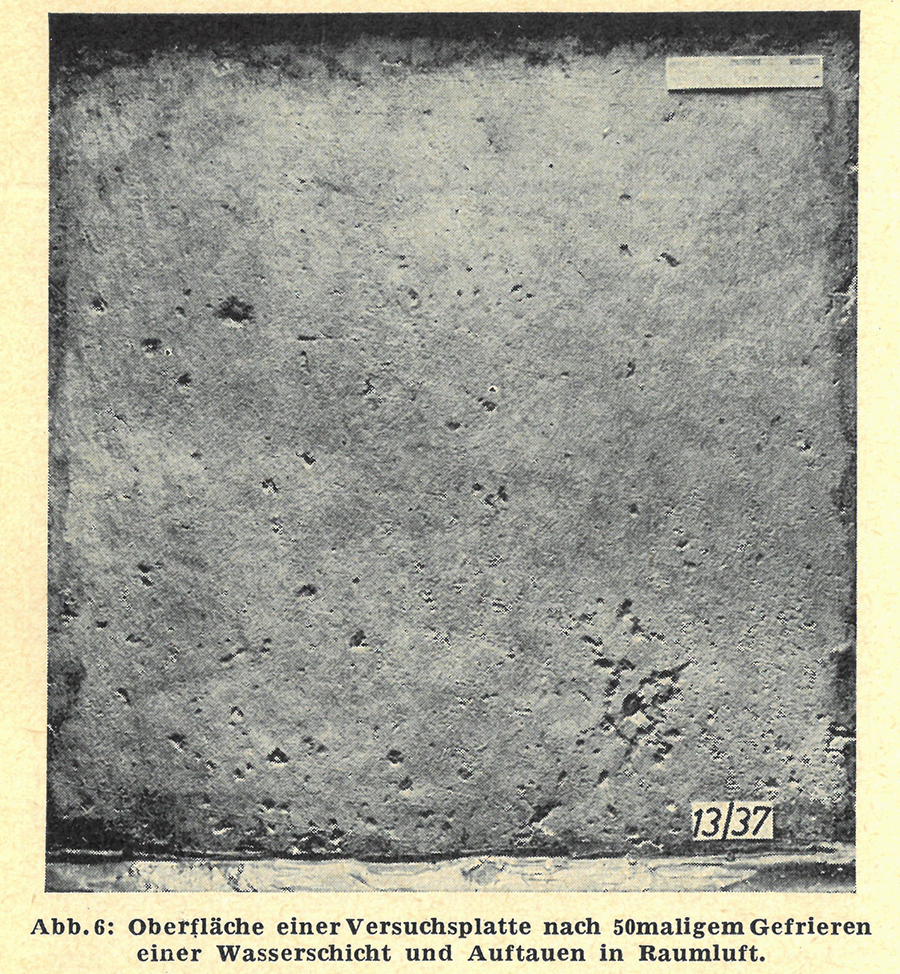

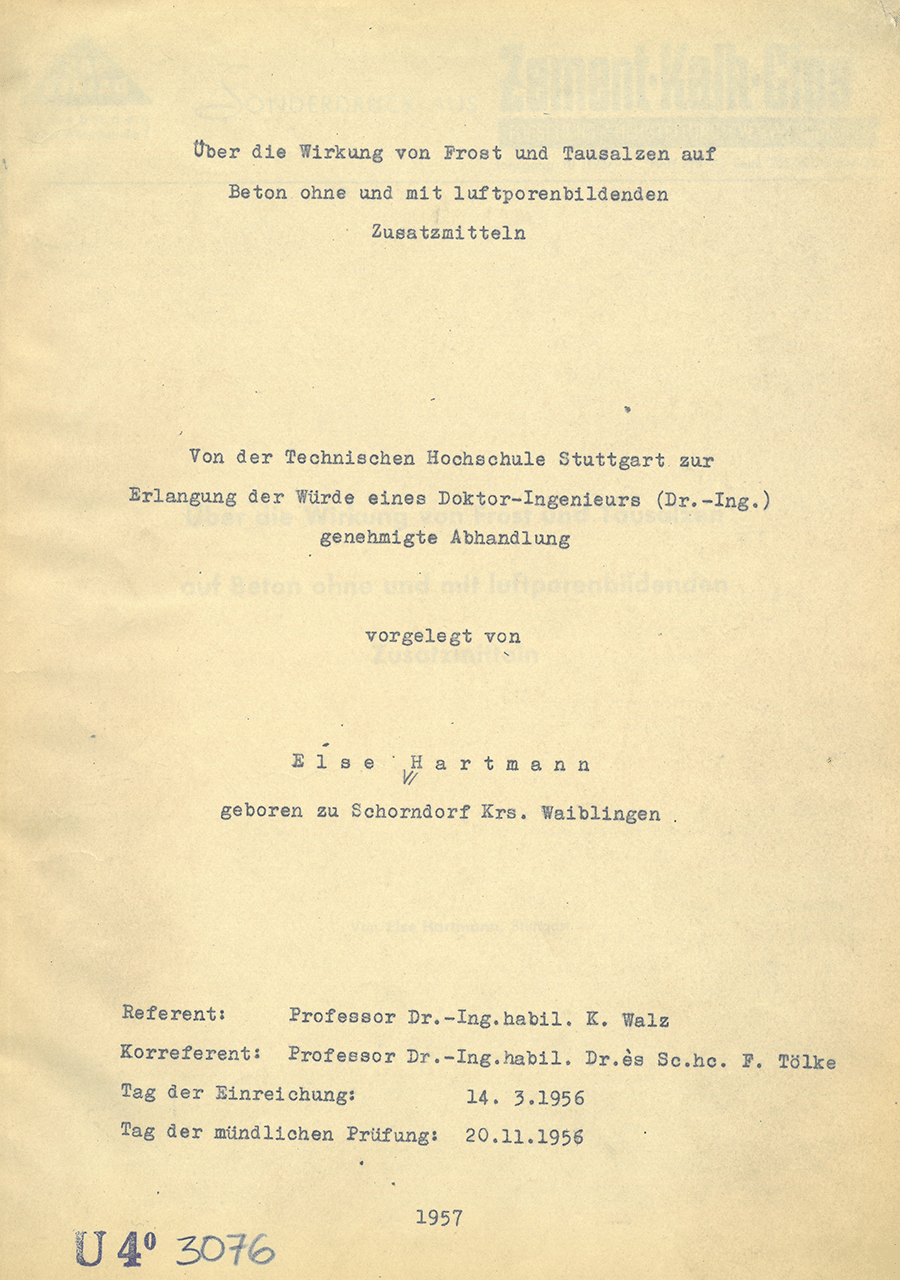

| Hartmann, Else | Forschung | Dissertation über die Wirkung von Frost und Tausalzen auf Beton | 1956 | Betontechnologie Dissertation Doktorarbeit Promotion Verkehrswegebau | * vermutlich 1924 in Schorndorf, Kreis Waiblingen † vermutlich 2014 in Stuttgart Dr.-Ing. Else Hartmann untersuchte in ihrer Dissertation 1956 die Wirkung von Frost und Tausalzen auf Beton ohne und mit luftporenbildenden Zusatzmitteln. BiografischesÜber ihre Schullaufbahn, Ausbildung oder ein Studium ist aktuell noch nichts bekannt. Vermutlich hat sie ab 1953 an der Technischen Hochschule Stuttgart als wissenschaftliche Assistentin gearbeitet und dort 1956 promoviert. Tückisches TausalzBereits 1956 wurde durch den zunehmenden Straßenverkehr die Beseitigung von Glatteis und Schneeglätte im Winter immer wichtiger. Die wirksamste Methode war das Tauen durch Tausalz – jedoch führte das bei Betonstraßen zu Absprengungen an der Oberfläche. Bereits 20 Jahre vor Else Hartmanns Dissertation wurde in den USA beobachtet, dass diese Beschädigungen nicht bei Straßendecken auftraten, wenn der Beton künstlich eingeführte Luftporen enthielt – besser bekannt unter dem Namen „LP-Beton“.   Ziele der DissertationDr.-Ing. Else Hartmann untersuchte, wieso Tausalz Betone ohne zusätzlich eingeführte Luftporen schädigt, obwohl dieser ohne Tausalz gegen Gefrieren und Tauen sehr widerstandsfähig ist. Sie prüfte auch, ob eine ähnliche Verbesserung wie in den USA möglich ist, wenn man den in Deutschland üblichen Straßenbetonmischungen luftporenbildende Mittel hinzufügt. Zudem wollte sie herausfinden, ob sich weitergehende Aufschlüsse über die Ursache der besseren Tausalzbeständigkeit von LP-Betonen ergeben.  Ursachen der SchädenDie Beschädigungen der Straßendecken aus Beton sind auf zwei Ursachen zurückzuführen. Zum einen entstehen durch schroffe Temperaturänderungen in der bereits gefrorenen obersten Zone Spannungen und zum anderen entstehen durch das plötzliche Gefrieren des Kapillarwassers in einer tieferen Zone Sprengwirkungen, weil der noch freie Porenraum schlecht verteilt ist. LP-Beton als LösungDr.-Ing. Else Hartmann kam zu dem Schluss, dass Straßendecken langlebiger sind, wenn beim Bau LP-Zusatzmittel verwendet werden, die einen angemessenen Porengehalt in guter Verteilung liefern. Der Vorteil des LP-Betons: Durch das Zusatzmittel entstehen Kugelporen, die unter normalem Druck nicht oder nur zum Teil mit Wasser gefüllt sind. Somit wird der Feinmörtel nachgiebiger und es entsteht eine geringere Wärmespannung. Für die tieferliegenden Zerstörungen stellen die gut verteilten Kugelporen einen Ausdehnungsraum zur Aufnahme des plötzlich entstehenden hydrostatischen Drucks zur Verfügung. Je kleiner und gleichmäßiger verteilt die Kugelporen sind, umso größer ist die Schutzwirkung. Forschungsstand vom: 01.05.2023 | |||

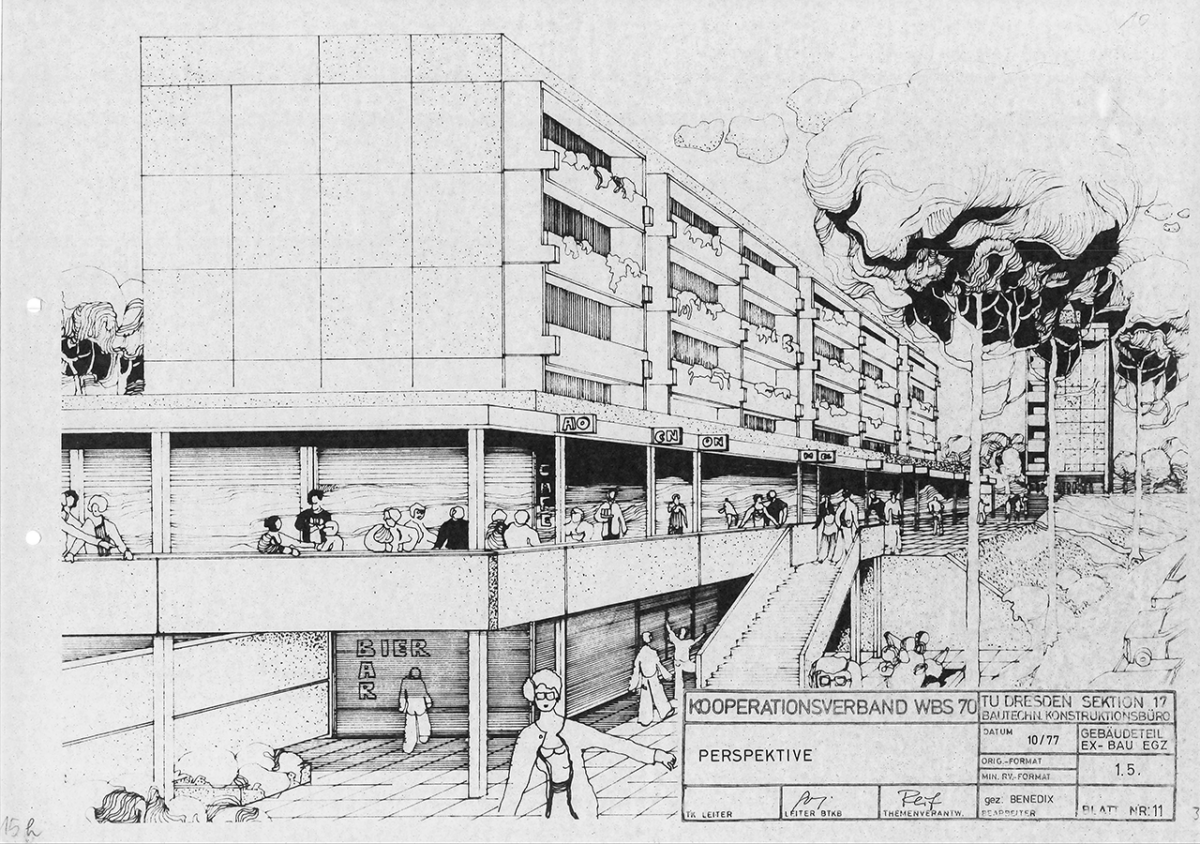

| Gaitzsch, Ingelore (geb. Reif) | Management | Netzwerkmanagerin bei texton e. V. für Innovationen im Textilbeton | 2013 | Betontechnologie Dissertation Doktorarbeit Promotion Textilbeton | * 1947 Dr.-Ing. Ingelore Gaitzsch ist Expertin für serielles und modulares Bauen sowie Netzwerkmanagerin für Textilbeton.  Ausbildung und StudiumParallel zum Abitur an der erweiterten Oberschule Oschatz machte Dr.-Ing. Ingelore Gaitzsch von 1962 bis 1965 eine Ausbildung zur Maurerin. Anschließend begann sie ein Studium des Bauingenieurwesens an der TU Dresden mit der Vertiefungsrichtung Hochbau, das sie 1970 abschloss. Berufseinstieg und Promotion1970 fand sie Anstellung am Lehrstuhl für Baukonstruktionslehre der TU Dresden und war dort bis 1975 wissenschaftliche Mitarbeiterin. Von 1973 bis 1975 absolvierte sie ein postgraduales Studium der Ausbautechnik. WBS 701975 wurde sie Projektleiterin für Entwicklung, Planung und bauliche Umsetzung des „Experimentalbaus WBS 70 mit Erdgeschosszone“. Die Wohnungsbauserie 70 (WBS 70) wurde zusammen von der TU Dresden, der Bauakademie der DDR und fünf Wohnungsbaukombinaten durch ein modulares funktionsneutrales Unterlagerungssystem in der Geschosshöhe 3,30 ergänzt, um den bereits bestehenden Plattenbau der DDR funktionell und städtebaulich aufzuwerten.  ExperimentalbauZeitgleich begann 1975 die Überleitung der damit verbundenen Forschungsergebnisse in die Baupraxis. Ziel war es, die Anwendung des Unterlagerungssystems an einem Experimentalbau über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu erproben. Trotz der strengen Systemvorgaben des Plattenbaus (u. a. standardisierte, einheitliche Achsraster, Vorfertigung, Baustellenmontage) entstand 1979 am Standort Bautzen/Gesundbrunnen ein fünfgeschossiger Wohnungsbau mit einer vielfältig nutzbaren Erdgeschosszone – für Läden, Dienstleistungen, Gastronomie und Sport. Die Ergebnisse dieses ersten Experimentalbaus trugen zur weiteren Qualifizierung des Bauens der 80er-Jahre bei. Promotion und ForschungIhre Promotion beendete Dr.-Ing. Ingelore Gaitzsch im Jahr 1979 und arbeitete ab 1980 in der Sonderabteilung des VEB Forschung und Projektierung Dresden. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit leistete sie einen Beitrag zur Maßkoordinierung von Tragkonstruktion, Ausbau, Ausrüstung und Ausstattung unter besonderer Beachtung der Aufrissgeometrie. Das Thema traf den Nerv der Zeit, denn in den 70er-Jahren wurde in der DDR unter dem Druck der wirtschaftlichen Situation das industrielle, serielle und modulare Bauen forciert. Zugleich entstanden grundlegende Ordnungsstrukturen für hochwertige industrielle Bausysteme. Praxis und SelbstständigkeitAb 1990 war sie bei der Bauplanung Sachsen GmbH im Architektur und Beratungsbüro Dr. Körner als Projektleiterin tätig und machte sich im Jahr 2009 schließlich mit ihrem eigenen Ingenieurbüro selbstständig, um sich dort schwerpunktmäßig dem Textilbeton zu widmen.  Netzwerkerin für InnovationIm Unternehmensnetzwerk texton e. V. entwickelt und koordiniert sie seit 2013 Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Das Netzwerk bringt kleine und mittelständische Unternehmen der Bereiche Bau, Textil und Maschinen zusammen und bündelt deren innovativen Kompetenzen auf dem Gebiet des Textilbetonbaus. Forschungsstand vom: 01.05.2023 | |||

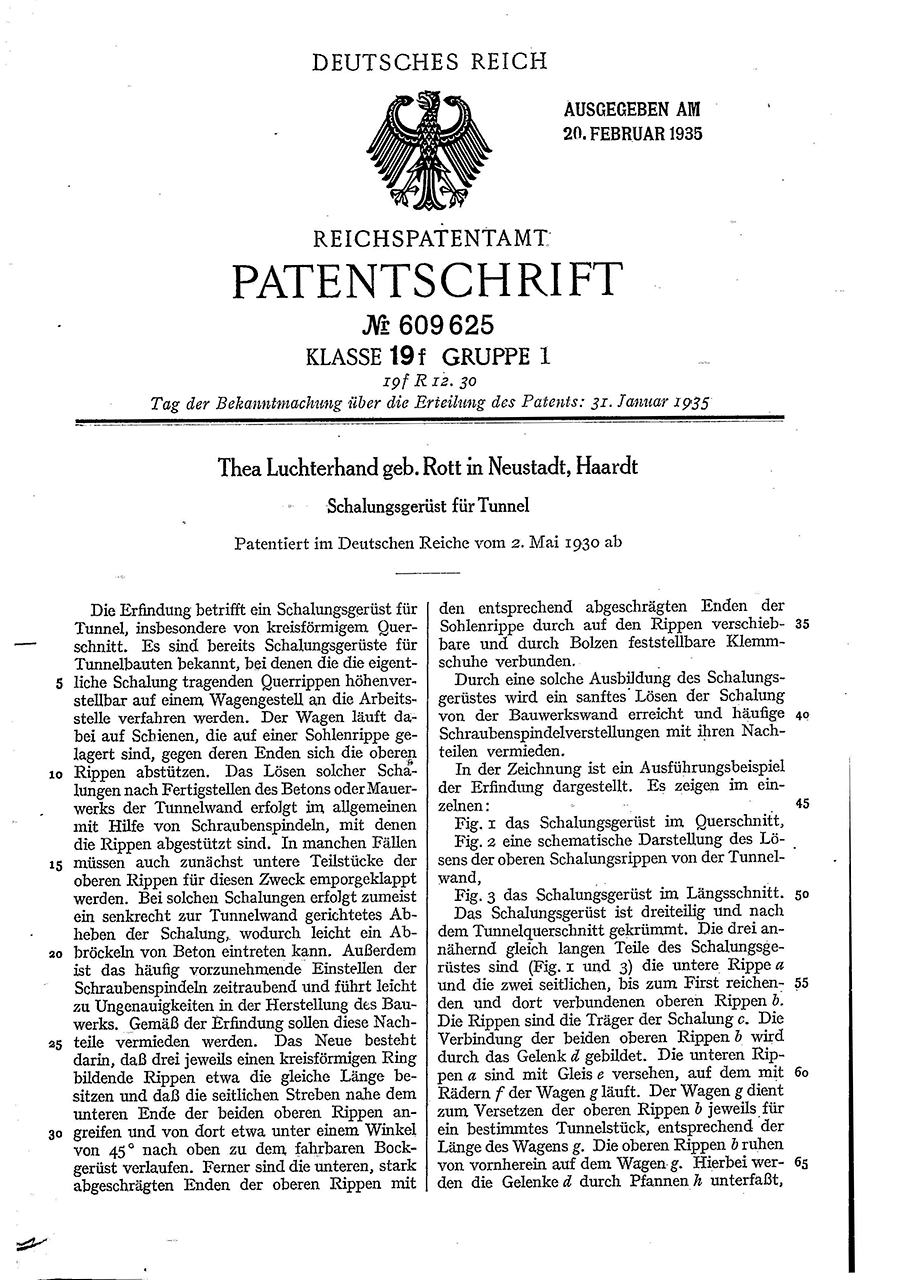

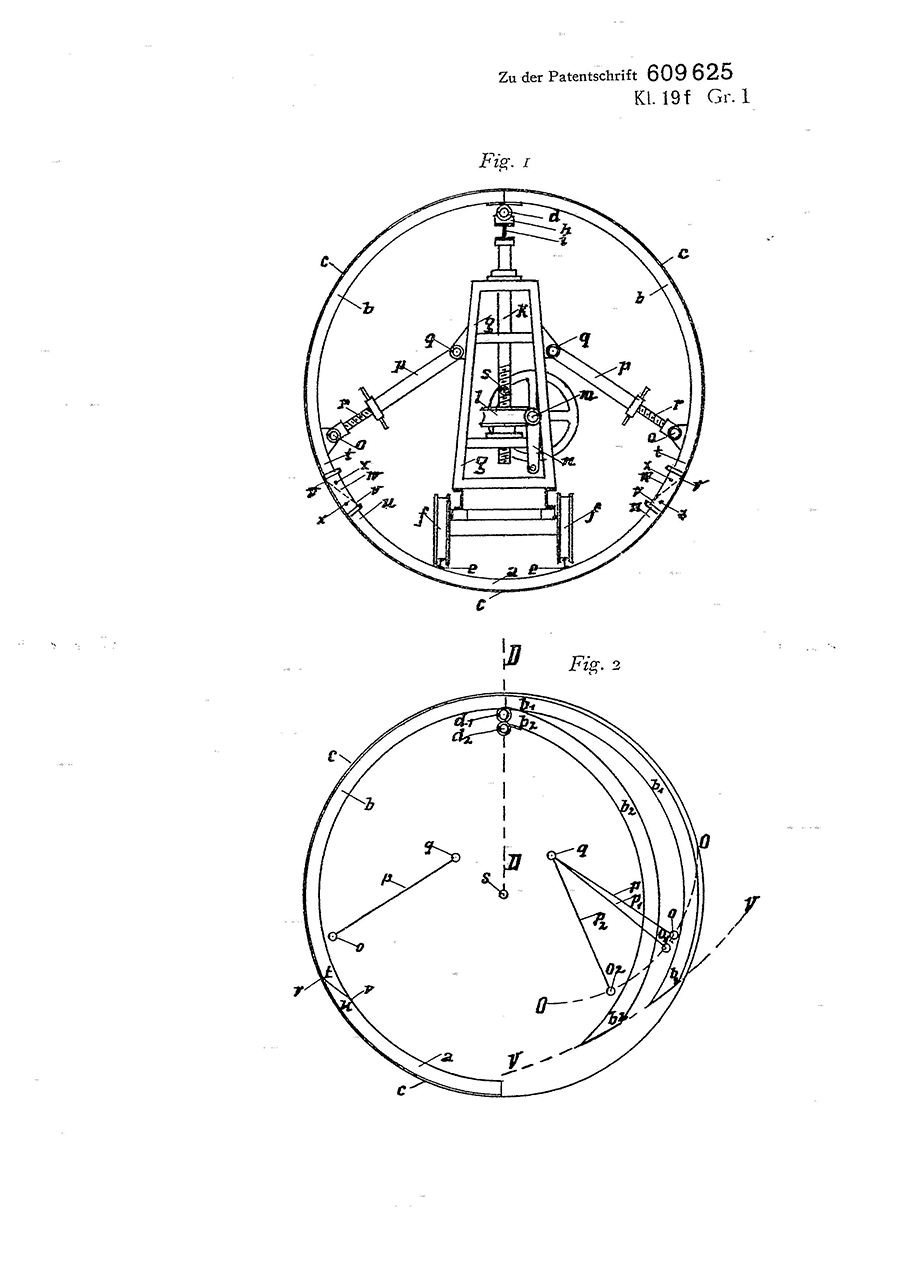

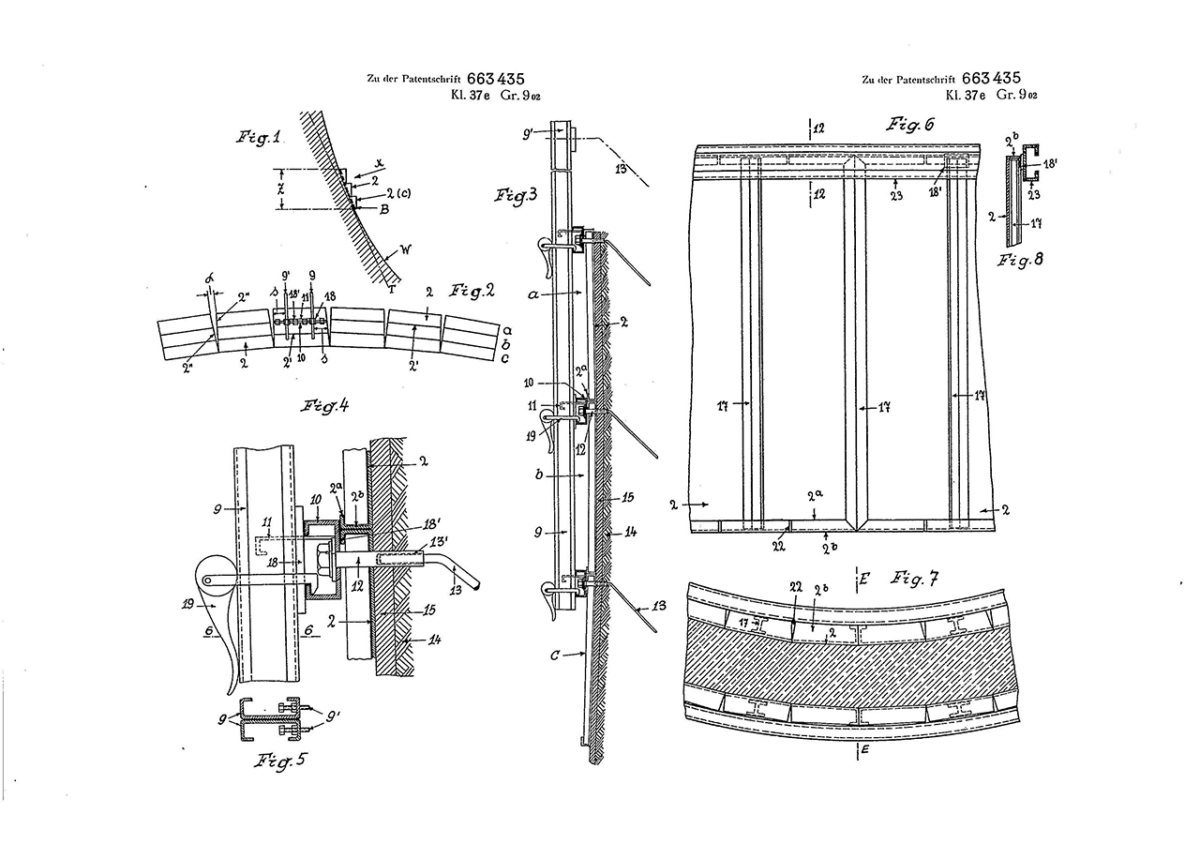

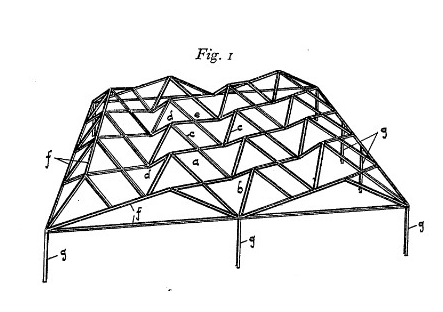

| Luchterhand, Thea | Patent | Patent zu einem Schalungsgerüst für Tunnel | 1930 | Patent | * unbekannt † unbekannt Thea Luchterhand, geb. Rott, meldete in den Jahren 1930 bis 1933 drei Erfindungen an und war damit eine Pionierin im Stahlschalungsbau. BiografischesOb Thea Luchterhand tatsächlich ausgebildete Bauingenieurin war, ist unbekannt – aber ihrem Beitrag für die Bautechnik zufolge bewies sie auf jeden Fall großen Innovations- und Ingenieurgeist. Zu ihrer Biografie und Ausbildung ist bisher nichts bekannt. Aus den Patenten lässt sich lediglich die Ortsangabe Neustadt, Haardt, entnehmen, wo sie gewohnt haben muss. Sie muss zuvor in die Familie Luchterhand eingeheiratet haben, die das Unternehmen Stahlschalung Luchterhand KG besaß. In den Jahren 1930, 1931 und 1933 reichte sie drei Erfindungen zur Patentierung ein. Alle drei betrafen verschiedene Erfindungen zum Schalungsbau. Stahlschalung Luchterhand KGSchalungen dienen als Gussformen für Beton, und die Stahlschalung Luchterhand KG war spezialisiert auf Stahlschalungen. 1941 lobte die Fachzeitschrift „DIE BAUTECHNIK“ das Unternehmen mit folgenden Worten: „Die Luchterhand Stahlschalung ist bei Großbauten aller Art seit Jahren mit ausgezeichnetem Erfolg angewendet worden.“ An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass das Unternehmen während der NS-Zeit Zwangsarbeiter einsetzte, die meist unter menschenunwürdigen Verhältnissen untergebracht und beschäftigt wurden.  Ihr erstes PatentBis zu Thea Luchterhands erstem Patent wurden Schalungsgerüste für Tunnel mit Schraubspindeln auf die entsprechende Höhe gebracht. Dies war nicht nur zeitraubend, es führte auch zu Ungenauigkeiten und Schäden bei der Herstellung des Bauwerks. In ihrer Erfindung (Patent Nr. 609625) bestand die Schalung aus drei gleichgroßen Segmenten, die einen kreisförmigen Ring bildeten und durch Gelenke verbunden waren. So konnte die Schalung sanft von der Bauwerkswand gelöst werden und ein häufiges Verstellen von Schraubspindeln war nicht mehr notwendig.   Startschuss für weitere PatenteAb 1931, nachdem bereits zwei Patente von Thea Luchterhand eingereicht waren, folgten Patente u. a. von Otto, Heinz und Horst-Hergen Luchterhand, alle ebenfalls für Schalungen. Thea Luchterhand gab mit ihren Innovationen also den Startschuss. Sie war sowohl im Unternehmen Luchterhand als auch in der Fachwelt eine Pionierin. Gekrümmte BetonkörperBis dato war es unmöglich, gekrümmte oder verwundene Flächen mit stetigem Verlauf der Raumkrümmungen einzuschalen. Mit der Erfindung von Thea Luchterhand hatte dies ein Ende (Patent Nr. 663435): Ihre dünnen, ebenen Bleche konnten erstmals beliebig geformt, mehrfach gekrümmt und verwunden sowie als ebene Tafel verwendet werden.  Anerkannte ExpertinVom Otto-Graf-Institut, einer Forschungs- und Materialprüfanstalt für das Bauwesen, sind von 1940/1941 Biegeversuche mit Stahlschalungen für die Stahlschalung Luchterhand KG dokumentiert. Hier wurde Thea Luchterhand genannt und war wohl die fachliche Ansprechpartnerin seitens des Unternehmens – auch dies spricht für ihre anerkannte Fachkompetenz. Forschungsstand vom: 03.05.2023 | |||

| Marquardt, Iris | Berufung | Dekanin, Fakultät Bauen und Erhalten; Professorin für Baustoffkunde und Betontechnologie; HAWK Hildesheim | 2020 | Betontechnologie Dekanin Dissertation Doktorarbeit Professorin Promotion | * 1974 in Hannover Prof. Dr.-Ing. Iris Marquardt ist Professorin, Expertin für Betontechnologie und hält ein Patent auf ein Herstellungsverfahren für Mörtel und Betone.  Studium und BerufseinstiegNachdem sie ihr Studium des Bauingenieurwesens mit der Vertiefungsrichtung „Konstruktiver Ingenieurbau“ in Hannover abgeschlossen hatte, fand sie im Jahr 1999 nahtlos Anstellung als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Rostock bis 2004. Jüngste promovierte Bauingenieurin in Deutschland2001 stellte sie bereits nach drei Jahren ihre Promotion zum Thema „Ein Mischungskonzept für selbstverdichtenden Beton auf der Basis der Volumenkenngrößen und Wasseransprüche der Ausgangsstoffe“ fertig und war mit 27 Jahren damit auch jüngste promovierte Bauingenieurin in Deutschland. Leidenschaft Beton2005 bis 2007 arbeitete sie als Bauleiterin bei der Hochtief Construction AG in Hamburg, wechselte dann zur Holcim Beton und Zuschlagstoffe GmbH, wo sie 2007 bis 2013 als Leiterin Betontechnik und Prokuristin tätig war sowie die Geschäftsführung der Beton- und Baustoffprüfstelle Leer GmbH innehatte. Daneben ist sie seit 2007 als Dozentin im Lehrgang „Erweiterte betontechnologische Ausbildung (E-Schein)“ am ABZ Mellendorf aktiv.  Professorin und Dekanin2013 erhielt sie den Ruf auf die Professur Baustoffe und Betontechnologie an der Technischen Hochschule Lübeck und wurde Leiterin der Materialprüfanstalt Schleswig-Holstein. Seit 2015 ist sie Prüfungsausschussvorsitzende im Lehrgang „Erweiterte betontechnologische Ausbildung (E-Schein)“. Im Jahr 2020 wurde sie an die HAWK Hildesheim berufen und ist dort Professorin für Baustoffkunde und Betontechnologie sowie seit 2021 Dekanin der Fakultät Bauen und Erhalten. Zudem ist sie seit 2020 Mitgesellschafterin und Technische Leiterin der Baustoffingenieure HMP & QSI GmbH. Ihr Patent2002 wurde das von Prof. Dr.-Ing. Iris Marquardt und zwei Miterfindern entwickelte Verfahren zur Herstellung von Mörteln und Betonen patentiert (Nr. 100 548 23). Der Clou an ihrem Verfahren: Die Wasseransprüche der festen Betonausgangsstoffe wie Zement, Gesteinskörnung und Betonzusatzstoffe werden durch Messung der Leistungsaufnahme des Mischerantriebs bei kontinuierlicher Wasserzufuhr zum Mischgut bestimmt. Die so ermittelten Wasseransprüche sowie bestimmte Volumenkenngrößen der Ausgangsstoffe stellen die zentrale Grundlage für das im Rahmen der Dissertation entwickelte Mischungskonzept für selbstverdichtende Betone dar. Ihr neuestes Buch2018 veröffentlichte sie gemeinsam mit Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Linden die 4. vollständig neu bearbeitete Auflage des „Ökologischen Baustoff-Lexikon“ im VDE-Verlag. ![Abgebildet ist das Cover des ökologische[n] Baustoff-Lexikon[s]. Von oben rechts ausgehend ist ein orangefarbenes Dreieck aufgezogen, auf welchem der Titel des Buches zu sehen ist. Der Rest wird mit einem Bild von Baustoffen gefüllt.](https://bauingenieurinnen.de/wp-content/uploads/2023/04/bi-marquardt-oekologisches-baulexikon.png) Forschungsstand vom: 01.05.2023 | |||

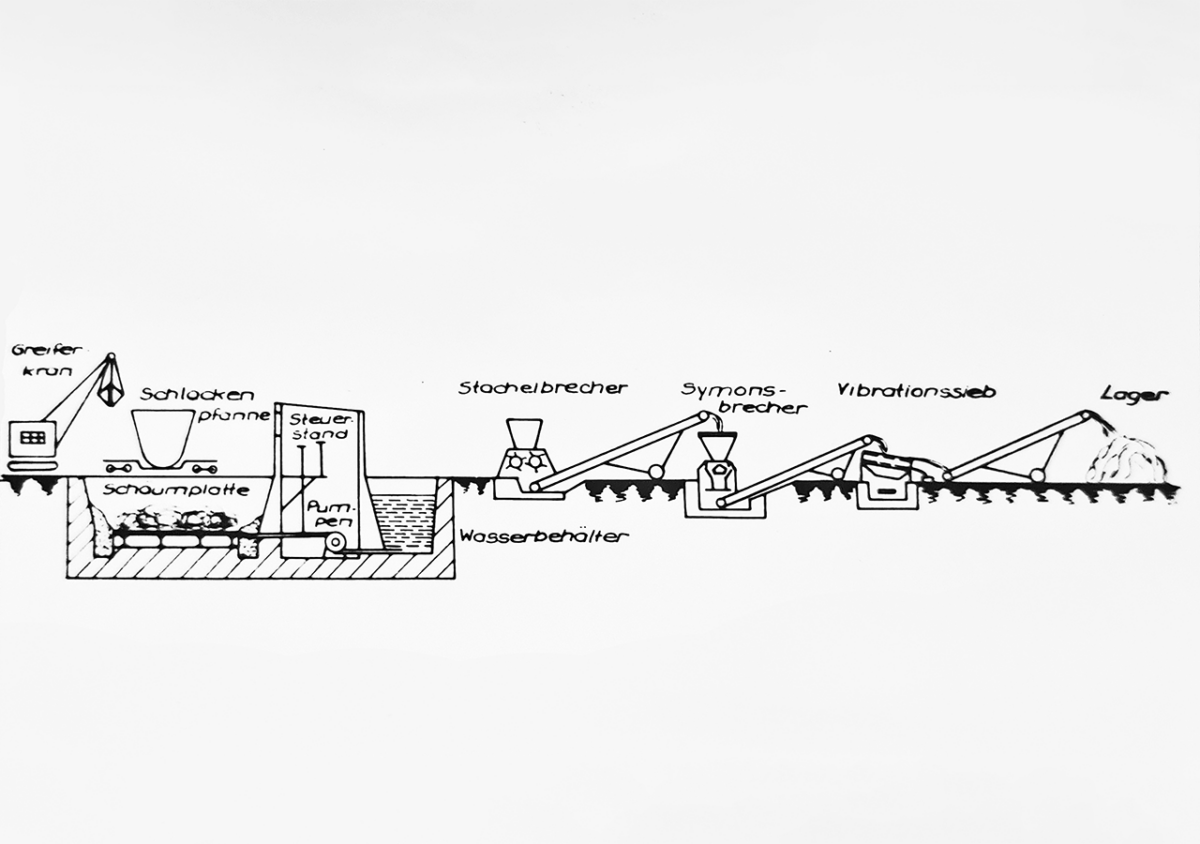

| Wladimirowa, Lydia | Forschung | Dissertation zur Herstellung von Hüttenbims im Schäumbett | 1961 | Dissertation Doktorarbeit Promotion | * unbekannt † unbekannt Dr.-Ing. Lydia Wladimirowa untersuchte in ihrer Dissertation die grundsätzlichen Besonderheiten von Hüttenbims im Schäumbett. BiografieVon Lydia Wladimirowa ist zum jetzigen Zeitpunkt nur bekannt, dass sie aus der Stadt Tscheljabinks (UdSSR) stammt. Vermutlich war sie in Weimar an der Fakultät Baustoffingenieurwesen der Hochschule für Architektur und Bauwesen tätig. Ihre Dissertation bearbeitete sie in nur drei Jahren von Januar 1958 bis Dezember 1960. Aufschwung im WohnungsbauIm Siebenjahresplan der DDR war vorgesehen, bis 1965 750.000 neue Wohnungen zu bauen, also Wohnraum für mehr als 2,5 Millionen Menschen. Um diese Herausforderung zu stemmen, sollten modernste Technik und neuste Methoden zum Einsatz kommen. Hierzu zählte die in der DDR entwickelte Großplattenbauweise. Doch um diese zu realisieren, verdoppelte sich der Bedarf an Zuschlagsstoffen wie Sand und Kies innerhalb weniger Jahre. Um den Beton leichter zu machen, kann der Zuschlag durch leichtere Materialien, z. B. Bims, ersetzt werden.  Hüttenbims als LösungEin so großer Bedarf an Bims konnte nicht durch natürliche Vorkommen gedeckt werden – es mussten künstliche Zuschlagsstoffe hergestellt werden. Der billigste davon ist Hüttenbims. Im VEB Eisenhüttenkombinat „J.W. Stalin“ in Stalinstadt (heute Eisenhüttenstadt) wurden jährlich 400.000 Tonnen Hüttenbims produziert. Leider viel zu wenig. Denn benötigt wurden ca. 3 Millionen Tonnen Hüttenbims pro Jahr, sodass weitere Produktionsanlagen und eine Untersuchung des besten Herstellverfahrens von Hüttenbims notwendig wurden.  Ihre DissertationDr.-Ing. Lydia Wladimirowa wollte das beste Verfahren zur Herstellung von Hüttenbims finden. Hierzu untersuchte und verglich sie die ca. 30 existierenden Verfahren und den hieraus entstehenden Hüttenbims. Das Schäumbettverfahren erwies sich als das am besten geeignete. In ihrer Dissertation arbeitete Dr.-Ing. Lydia Wladimirowa zudem verschiedene technische Verbesserungen heraus. Zum Beispiel empfahl sie zum Schäumen der Schlackenschmelze statt reinem Wasser eine Tonwassersuspension. Das steigerte nicht nur die Qualität, es sparte auch Material und Kosten.   Forschungsstand vom: 01.05.2023 | |||

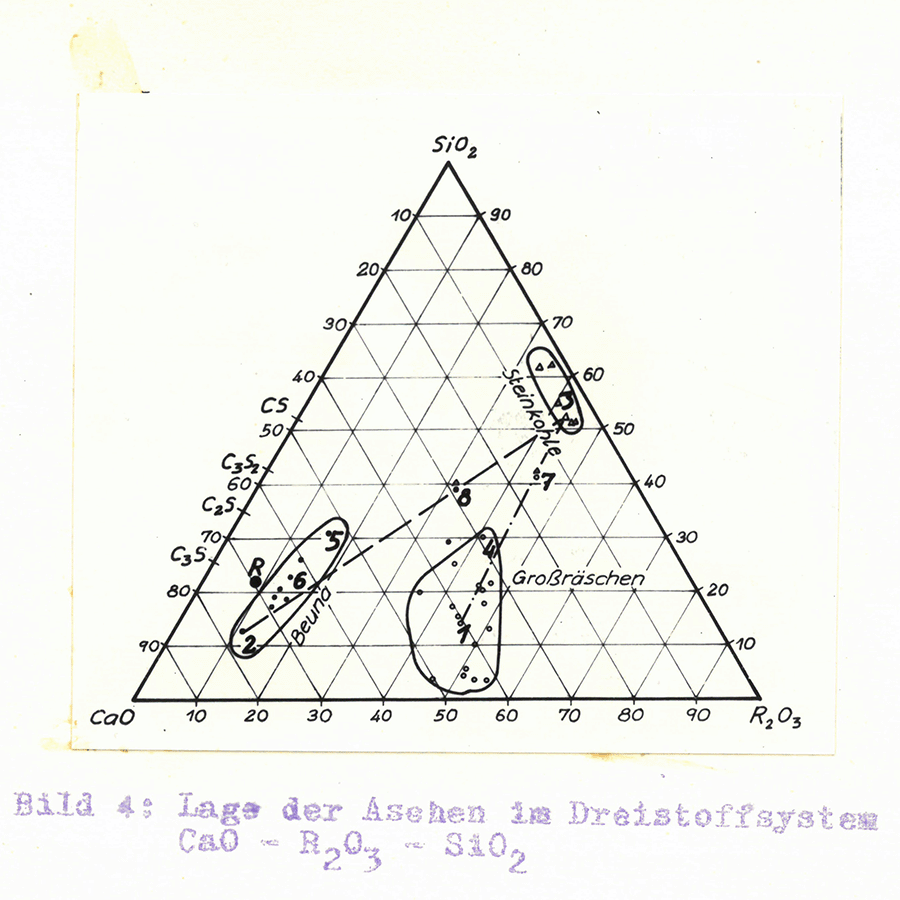

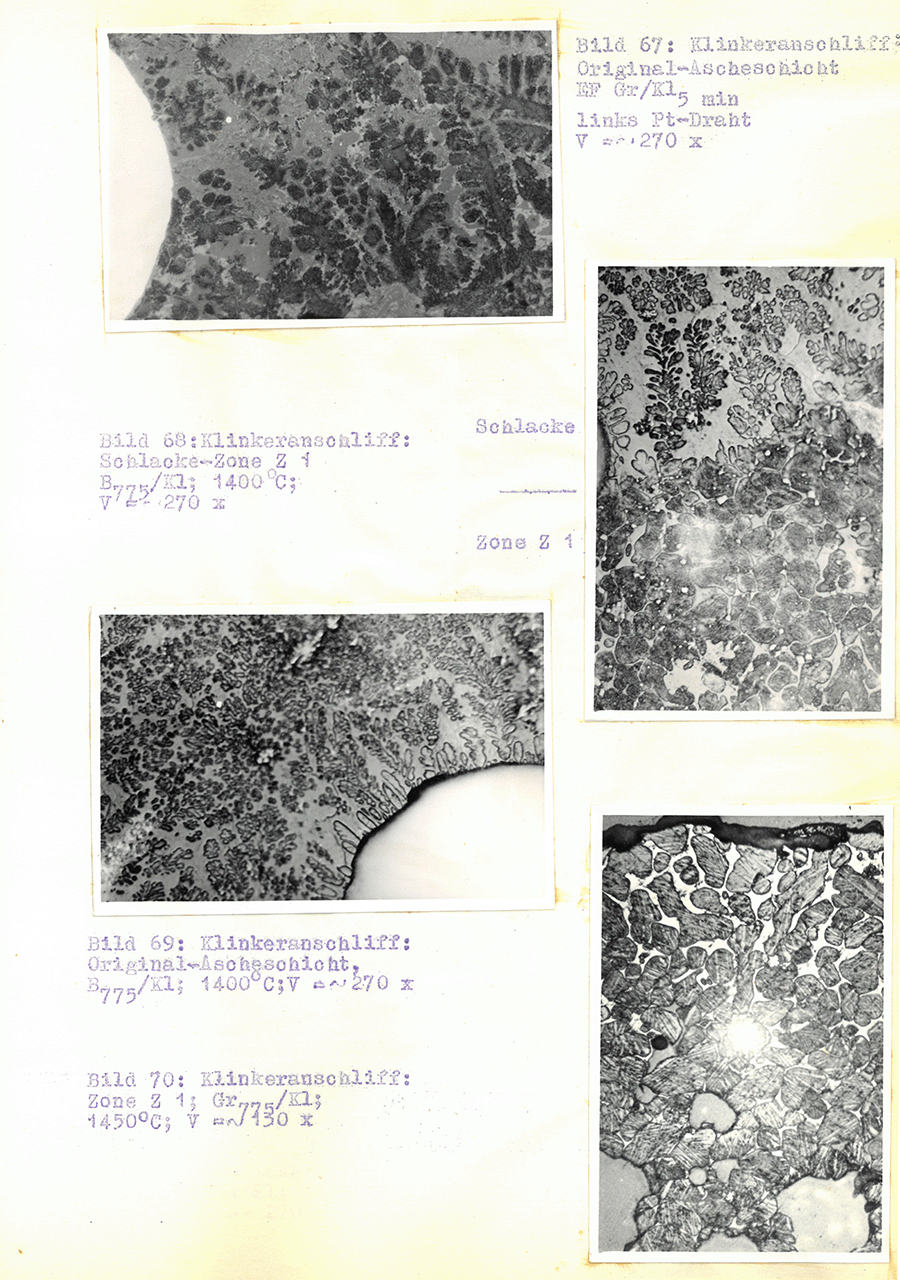

| Winkler, Helga | Forschung | Dissertation zum Einfluss von Aschen beim Zementbrennen | 1966 | Dissertation Doktorarbeit Promotion | * unbekannt † unbekannt Dr.-Ing. Helga Winkler untersuchte den Einfluss verschiedener Braunkohleaschen auf das Zementbrennen.

BiografischesAktuell ist kaum etwas über Dr.-Ing. Helga Winkler bekannt. Sie verteidigte ihre Doktorarbeit 1966 an der Fakultät für Baustoffingenieurwesen der Hochschule für Architektur und Bauwesen Weimar. Dort arbeitete sie höchstwahrscheinlich auch, da die Forschungsfrage der Doktorarbeit im Rahmen einer Vertragsforschung bearbeitet wurde.  ZementbrennenZement wird zur Herstellung von Beton benötigt. Er sorgt für die feste Verbindung der Bestandteile miteinander und für die Druckfestigkeit. Kalkstein, Ton und weitere Bestandteile in kleineren Mengen werden gemahlen, gemischt und anschließend im Drehofen gebrannt. So entsteht der sogenannte Zementklinker. Nachdem dieser fein gemahlen wird, wird daraus Zement.  Der ProblemstaubIm VEB Zementwerk Karsdorf wurden beim Brennen Staubentwicklungen in der Ofenatmosphäre und weitere Störungen im Brennbetrieb beobachtet, wenn Braunkohle aus Großräschen genutzt wurde. Bei Braunkohlestaub der Werke Großkayna, Beuna und Lützkendorf passierte das nicht. Dr.-Ing. Helga Winkler untersuchte deshalb, welchen Einfluss die Aschen der Großräschener Braunkohle auf die Klinkerbildung hatten.  Das VorgehenSie untersuchte die chemische Zusammensetzung sowie das Schmelzverhalten der verschiedenen Braunkohleaschen im Vergleich zu standardmäßig zugegebenen Steinkohleaschen. In verschiedenen Versuchen überprüfte Dr.-Ing. Helga Winkler die jeweiligen Reaktionen beim Brennen. Nach dem Brennen wurden die verschiedenen Klinker mikroskopisch und mineralogisch untersucht. Das ErgebnisJe nach chemischer Zusammensetzung und Viskosität wirken die untersuchten Braunkohleaschen mehr oder weniger reaktionsbeschleunigend auf die Klinkerbildung. Entscheidend war der Ton-Gehalt. Stieg er an, bildete sich beim Brennen eine zähe Schmelze, die das Festkörpergefüge einhüllte. Dr.-Ing. Helga Winklers Schlussfolgerung: Für die Klinkerbildung waren deshalb besser Braunkohleaschen mit niedrigem Ton-Gehalt geeignet. Forschungsstand vom: 02.06.2023 | |||